Pazifik Aktuell August 1998 (38)

01.08.1998: Aktuelle Nachrichten aus Papua-Neuguinea und den Inselstaaten

| Inhalt: |

KIRCHLICHE NACHRICHTEN PNG: FLUTWELLE - KIRCHLICHE HILFE AUS PNG UND ALLER WELT

In der Nacht zum 18. Juli haben drei gewaltige Flutwellen an der Nordküste Papua- Neuguineas mehrere Tausend Menschen getötet. Zwei Tage nach der Katastrophe waren bereits mehr als 600 Tote geborgen worden, darunter zahlreiche Kinder. Offizielle Stellen beziffern die Zahl der Toten inzwischen auf über 2.000 Menschen. Die genaue Anzahl wird jedoch nie zu ermitteln sein, da viele Leichen ins offene Meer gespült worden waren. 500 Personen sind als vermißt erklärt worden. Schwer auszumachen bleibt auch weiterhin die Dunkelziffer derjenigen, die in das Hinterland geflohen sind und sich dort aus Furcht vor weiteren Katastrophen versteckt halten. Trümmer von Häusern, Booten, Schulgebäuden und Geschäften waren mehr als zwei Kilometer landeinwärts gespült worden. Zahlreiche Staaten hatten sich an den unmittelbar eingeleiteten Hilfsaktionen beteiligt. Ihre Hilfe für die mehrere tausend Verletzten und Obdachlosen war vor allem durch fehlende Straßen und Brücken erschwert worden. Der Zugang zu dem betroffenen, etwa 25 Kilometer langen Küstenstreifen war nur noch aus der Luft oder vom Meer her möglich. Eine Woche nach der verheerenden Katastrophe hatte die Regierung in Port Moresby sämtliche Rettungsaktionen eingestellt. Armee, Polizei sowie alle privaten Helfer, die zuletzt nur noch damit beschäftigt waren, Leichen aus den Lagunen, den Mangrovenwäldern und dem Sand zu bergen, wurden abgezogen und die Region zu einem Massengrab erklärt. Damit sollte die Ausbreitung von Seuchen verhindert werden. Die australische Armee hatte die Verletzten in Krankenhäuser und Feldlazarette nach Aitape, Vanimo und Wewak geflogen. Viele Überlebende erlitten schwere Knochenbrüche oder innere Verletzungen. Die Frage, wohin die Überlebenden ziehen sollen, ist bis jetzt noch nicht geklärt. Die in den Dschungel landeinwärts geflohenen Menschen haben sich darauf eingerichtet, dort lange Zeit auszuharren. Offen bleibt auch die Frage, welche Art von Unterstützung man den Überlebenden über die Nothilfe hinaus anbieten kann. Ein Wiederaufbau der zerstörten Dörfer mit ihren vielen unbestatteten Toten ist nach traditioneller Sitte tabu. Und das traditionelle Landrecht erschwert jede Neuansiedlung an anderer Stelle. Land befindet sich zu über 90 Prozent in Clanbesitz und kann nicht veräußert werden. Ein zusammenhängendes Siedlungsgebiet für die überlebenden Opfer der Flutwelle wird sich daher nur schwer finden lassen. Wie die Spenden aus Australien, Frankreich, Großbritannien, den Vereinigten Staaten und anderen Geberländern am sinnvollsten eingesetzt werden können, ist bis heute noch nicht geklärt. Die Flutwellen waren durch ein Seebeben der Stärke sieben auf der Richterskala ausgelöst worden. Nur 30 Minuten, nachdem das Beben von Seismologen registriert worden war, hatten die Wellen den Küstenstreifen erreicht. Eine Warnung oder gar Evakuierung der etwa 10.000 Küstenbewohner war in dieser kurzen Zeit nicht möglich gewesen. In wenigen Sekunden hatten die bis zu zehn Meter hohen Flutwellen, Tsunami genannt, mehrere Dörfer niedergewalzt und deren Einwohner mit in den Tod gerissen. Betroffen waren insgesamt neun Dörfer mit einer Bevölkerung von etwa 9.000 Menschen. Unter Tsunamis

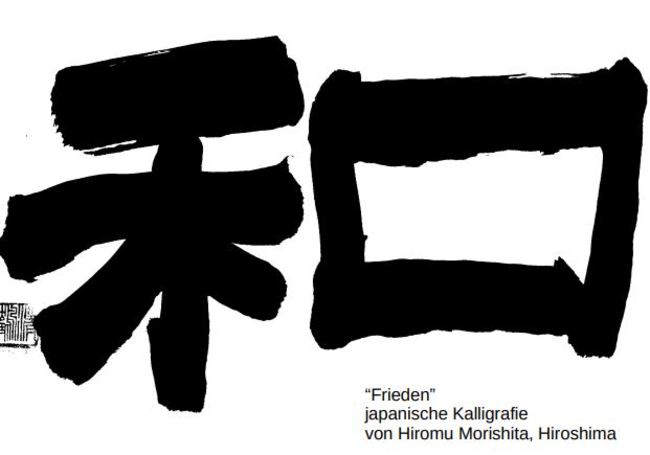

(aus dem Japanischen: "Hochwasser") versteht man eine Serie von

Oberflächenwellen des Meeres, die von Erdbeben, Erdrutschen

oder Vulkanen unter der Wasseroberfläche verursacht werden.

Die Flutwellen breiten sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu

720 Stundenkilometern aus und können an der Küste eine

Höhe von bis zu 35 Metern erreichen. Tsunamis treten insbesondere

im Pazifik auf. PNG: SKATE TROTZ PARLAMENTSKRISE ZUVERSICHTLICH Nach dem Amtsantritt von Premierminister Bill Skate im Juli vergangenen Jahres scheinen die innenpolitischen Auseinandersetzungen in Papua-Neuguinea kein Ende zu nehmen. Neben Korruptionsvorwürfen hat jetzt ein Sexskandal erneut die Koalitionsregierung auf eine harte Bewährungsprobe gestellt. Während einer Parlamentssitzung Ende Juni waren schwere Vorwürfe gegen einen Abgeordneten der von Skate gegründeten Papua New Guinea First Party laut geworden. Der Oppositionsabgeordnete und ehemalige Minister Sir Pita Lus beschuldigte den Abgeordneten, sexuelle Beziehungen mit Minderjährigen zu haben. Videoaufzeichnungen sollen die Vorwürfe belegen. Verbale Tumulte und die Suspendierung des Oppositionsabgeordneten prägten den weiteren Verlauf der Sitzung. Bereits bei Sitzungsbeginn war die ehemalige Regierungspartei Pangu Pati (PP) bzw. der verbliebene, den Namen weiterführende Parteiteil unter dem früheren Vize- Premierminister Chris Haiveta mit ihren elf Parlamentsabgeordneten formell zur Opposition übergelaufen. Im Zusammenhang mit dem Skandal um die sogenannten Mujo-Sefa-Tonbandaufnahmen war Haiveta im Dezember 1997 seines Amtes enthoben. Er und seine Anhänger hatten zwar weiterhin Sitze im Parlament eingenommen, sich jedoch als weder der Regierung noch zur Opposition gehörend bezeichnet. Im Zusammenhang mit der Videobang-Affäre forderte der Oppositionsführer Bernard Narokobi Anfang Juli Disziplinarmaßnahmen sowohl gegen den Premierminister und Parteivorsitzenden der Papua New Guinea First Party, Bill Skate, als auch gegen den stellvertretenden Parteivorsitzenden und Gouverneur der Western Highlands Province, Pater Robert Lak. Auch Rücktrittsforderungen sind mehrfach laut geworden. Premierminister

Skate zeigte sich indessen nur wenig beunruhigt durch die Vorwürfe

gegen ihn und seine Partei. Seine Regierung besitze weiterhin die

mehrheitliche Unterstützung des Volkes, konterte Skate. Auch

die Anschuldigungen, er habe im vergangenen Jahr nahezu 5,5 Millionen

US-Dollar zur Diskreditierung des ehemaligen Premierminsiters Julius

Chan zur Verfügung gestellt, lassen den Premier weitgehend

unbeeindruckt. PNG: SCHLECHTE WIRSCHAFSPROGNOSEN Um die Wirtschaft

Papua-Neuguineas bleibt es weiterhin schlecht bestellt, auch wenn

die Regierung des Landes mit Nachdruck gegenteilige Meldungen verkündet.

Vor dem Parlament in Port Moresby zeichnete Premierminister Bill

Skate ein weitgehend positives Bild. Im Vergleich zu anderen Ländern

der Region sei es gelungen, auch ohne Intervention der Nationalbank,

des Internationalen Währungsfonds (IWF) oder der Weltbank eine

relativ hohe Mit diesen Ausführungen

reagierte Skate auf zuvor veröffentlichte Berichte, die die

ökonomische Situation Papua-Neuguineas als angeschlagen bezeichneten.

Das wirtschaftswissenschaftliche Institut der Universität sprach

sogar von einer drohenden Wirtschaftskrise: Die Landeswährung

verliere zunehmend an Stabilität, Devisenreserven schrumpften

während die Arbeitslosenrate kontinuierlich ansteige. Ausländische

Investoren blieben dem Land aufgrund des wachsenden Gewaltpotentials

und der instabilen wirtschaftlichen und politischen Lage fern. In

der Tat sehen die Aussichten für die kommenden Monate eher

düster aus. Das Land hat mit einer erheblichen Preisteuerung

zu rechnen und ein Erstarken der Wirtschaft ist in Anbetracht der

gegenwärtigen Umstände in nächster Zeit kaum zu erwarten.

BOUGAINVILLE: GESPRÄCHSRUNDE IN BUIN Mit der Unterzeichnung der sogenannten Erklärung von Buin endeten zweitägige Gespäche zwischen Vertretern der ehemaligen Kriegsparteien auf Bougainville. Vertreter der Bougainville Revolutionary Army (BRA), der Provinzregierung (Bougainville Transitional Government, kurz: BTG) sowie einigen lokalen Führungspersönlichkeiten waren am 21. und 22. August in Buin/ Bougainville zusammengekommen, um über den künftigen Verlauf des Friedensprozesses zu beraten. Auf dem Programm standen dabei vor allem Fragen des Wiederaufbaus, der Immigration und der Entmilitarisierung der Insel. Den Mittelpunkt der Gespräche bildete jedoch die Frage nach dem zukünftigen politischen Status Bougainvilles. Die Teilnehmer haben sich am Ende ihrer Beratungen ausdrücklich zu den bereits unterzeichneten Abkommen von Burnham und Lincoln ("Lincoln Agreement on Peace, Security and Development on Bougainville") bekannt, die jetzt beide auch in die "Buin Declaration of the Pan-Bougainville Leaders Congress" Eingang gefunden haben. Darin wird der Wille zur weiteren Unterstützung des Friedensprozesses bekräftigt, wobei die Unabhängigkeit der Insel nach wie vor als Endziel angestrebt werde. Wie es in der Erklärung heißt, sollen diesbezüglich weitere Gespräche mit der Regierung in Port Moresby stattfinden. Ein erster Schritt soll die Einrichtung einer neuen Regierung für Bougainville sein. Insgesamt 23 Vertreter der ehemaligen Streitparteien haben die Erklärung von Buin unterzeichnet. Bekannte Namen wie die der BRA-Führer Joseph Kabui und Sam Kauona oder der des Präsidenten der BTG, Gerard Sinato, sucht man jedoch vergeblich. Sie waren der Gesprächsrunde fern geblieben. Ihre Abwesenheit nutzte die Zentralregierung, die gesamte Erklärung in Frage zu stellen. Nach Ansicht von Premierminister Bill Skate entbehre das zweiseitige Dokument jeder Legitimation. Unmittelbar

vor Beginn der Gespräche hatte das Parlament in Port Moresby

die sogenannte ständige Alarmbereitschaft der Regierungstruppen

auf Bougainville aufgehoben. In Kürze sollen rund 2.000 Mann

von der Insel abgezogen werden. Wie es in einer offiziellen Stellungnahme

heißt, stehe aber ein Abzug der gesammten auch weiterhin

nicht zur Debatte. Die Präsenz der Soldaten soll vielmehr Garant

für den weiteren Friedensprozeß sein. BOUGAINVILLE: TRUPPENABZUG GEBILLIGT Am 18. Juni hat das Parlament in Port Moresby dem Abzug der Regierungsstreitkräfte von der Insel Bougainville grundsätzlich zugestimmt. Zunächst sollen die Truppen von Arawa und anderen Gebieten in den früheren Erzhafen Loloho zurückgezogen werden, wo sich gegenwärtig das Hauptquartier der Sicherheitskräfte der Regierung auf Bougainville befindet. Mit dem Abzug der Regierungstruppen erfüllt die Zentralregierung eine der wesentlichen Bestimmungen des bereits im Januar unterzeichneten "Lincoln Agreement on Peace, Security and Development on Bougainville". Trotz dieses wichtigen Schrittes besteht kein Grund zu voreiligem Optimismus: Innerhalb der Bevölkerung wachsen inzwischen Frustration und Enttäuschung. Wie es im Lincoln-Abkommen vom Januar heißt, wollte sich die Regierung in Port Moresby nach Aufhebung der Inselblockade intensiv für den Wiederaufbau des Gesundheits- und Bildungswesens auf Bougainville einsetzten. Bis heute sind jedoch keine wesentlichen Schritte erfolgt, die normale Lebensumstände für die Menschen auf Bougainville gewährleisten könnten. Auch Differenzen im Lager des Bougainville Interim Government (BIG), der Bougainville Revolutionary Army (BRA) sowie ihrer Splittergruppen stellen weiterhin eine nicht zu unterschätzende Gefahr für den laufenden Friedensprozeß dar. Wenngleich alle ein und dasselbe Ziel verfolgen, die Unabhängigkeit der Insel, besteht dennoch keine Einigkeit, mit welchen Mitteln dieses Ziel erreicht und in welcher Form es umgesetzt werden soll. Gespräche zwischen der Zentralregierung und den Sezessionisten, bei denen auch diese entscheidende Frage geklärt werden soll, wurden in den vergangenen Wochen mehrmals verschoben. Ende August soll ein neuer Versuch gestartet werden, die Parteien an den Verhandlungstisch zu bekommen. Zur effektiven

Überwachung des Friedensprozesses hat sich der UN-Sicherheitsrat

im Juni daraufhin geeinigt, in Port Moresby ein UN-Büro

einzurichten. Ein fünfköpfiges Team soll dort bis zu den

Ende Dezember auf Bougainville abgehaltenen Wahlen tätig sein.

"PLACER PACIFIC" PROPAGIERT NACHHALTIGEN BERGBAU Der Bergbaukonzern Placer Pacific, Betreiber der beiden Goldminen Porgera und Misima, hat Anfang Juni einen Bericht über die Nachhaltigkeit von Bergbauprojekten vorgelegt. Darin beschreibt der Konzern seine zukünftige Strategie im Hinblick auf einen umweltverträglichen, nachhaltigen und dennoch profitträchtigen Bergbau. In Zukunft sollen neben ökonomischen Aspekten verstärkt soziale und ökologische Belange beachtet werden. Placer betont

in dem Bericht, es müsse auch ein Industriezweig, der Ressourcen

für gewöhnlich unwiderbringlich erschöpft, versuchen,

dies möglichst nachhaltig zu tun. Aus diesem Grund verpflichte

sich das Unternehmen, die 1995 veröffentlichten "Grundsätze

für das Umweltmanagement australischer Bergbauunternehmen"

anzunehmen und zusätzlich in Zusammenarbeit mit dem WWF (Worldwide

Fund for Nature) internationale Richtlinien zu erarbeiten.

FORSTWIRSCHAFT PNG: WIE RENTABEL SIND ÖKO- FORSTPROJEKTE? Die Association of Forest Resource Owners (AFRO; Vereinigung der Forstbesitzer) hat Nichtregierungsorganisationen und Umweltverbände gebeten, Stellung zur ökonomischen Rentabilität sogenannter Öko-Forstprojekte zu nehmen. Damit soll möglicherweise der Grundstein für eine richtungsweisende Politik der Regierung im Hinblick auf ökologische Forstvorhaben gelegt werden. In der Vergangenheit hatten Waldbesitzer mehrfach die Regierung in Port Moresby zur Unterstützung ökologischer Forstprojekte aufgefordert. Antworten erhofft

man sich vor allem auf folgende Fragen: Wie hoch sind die zu erwartenden

staatlichen Einnahmen aus ökologischen Forstprojekten? In welchem

Umfang tragen sie zum Aufbau einer dauerhaften Infrastruktur bei

(z.B. Straßen, Schulen, Krankenstationen)? Wie hoch sind die

Erfolgsaussichten dieser Projekte im allgemeinen, insbesondere aber

auch nach Beendigung internationaler Entwicklungshilfe einzustufen?

Skepsis gegenüber Öko-Projekten in der Forstwirtschaft

äußert nicht nur Mark Maipakai, Vorsitzender der AFRO.

Seiner Ansicht nach haben derartige Projekte nur dann eine Chance

auf Erfolg, wenn sie beispielsweise in Gebieten operieren, die bereits

von Holzkonzernen erschlossen seien und von deren Infrastruktur

sie profitieren könnten. Nicht selten scheiterten Projekte

an den fehlenden Möglichkeiten zum Abtransport und Verschiffen

des Holzes. Gleichzeitig verwies er auf die beträchtlichen

steuerlichen Abgaben und infrastrukturellen Maßnahmen, die

die Großkonzerne jährlich leisten würden.

Nachdem das monatelang andauernde Klimaphänomen El Niño auch im Südpazifik für Dürre, Hitze und Stürme gesorgt hat, wird bereits vor einem weiteren Klimaphänomen gewarnt: La Niña. Nach Auskunft des Max-Planck-Instituts in Hamburg sei mit La Niña ein genau gegenteiliges Klimaextrem zu erwarten. Demnach kühle sich der Pazifik noch weiter ab, und es seien El-Niño-Auswirkungen mit umgekehrten Vorzeichen zu erwarten. La Niña werde das typische Klima der betroffenen Gebiete verstärken. Für Südostasien bedeutet das ein Ende der strengen Trockenperioden durch El Niño. Diese hatten in dem ansonsten regenreichen Gebiet zu verheerenden Waldbränden und Smog-Katastrophen beigetragen. Jetzt werden wieder Regenfälle erwartet, die jedoch stärker als gewöhnlich sein werden. Auch in den anderen, von El Niño stark betroffenen Regionen trete der "Normalzustand" wieder ein. Mit La Niña seien weitaus weniger Naturkatastrophen zu befürchten, erklärte der Klimaforscher Mojib Latif. Seinen Höhepunkt werde das Klimaphänomen im November erreichen, bis es im Mai wieder verschwindet. Ob und wann dann El Niño zurückkehrt, ist noch offen. Für den Klimaforscher steht jedoch eines fest: Sollte der Treibhauseffekt weiter zunehmen, dann wird auch El Niño das Weltklima häufiger durcheinanderwirbeln. El Niño

und La Niña sind zwei Klimaphänomene, die gewöhnlich

im Abstand von mehreren Jahren auftreten. In den vergangenen 30

bis 40 Jahren waren sie häufiger zu beobachten. Latif geht

davon aus, daß beide etwas mit dem Treibhauseffekt zu tun

haben. Ein Nachweis könne derzeit aber noch nicht gegeben werden.

WESTPAPUA: UNRUHEN UND FESTNAHMEN IN WESTPAPUA Auf der Irian Jaya/ Westpapua vorgelagerten Insel Biak ist es Anfang Juli zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und der verbotenen Separatistengruppe Freies Papua gekommen. Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Antara zufolge haben indonesische Truppen Schüsse auf etwa 700 bis 800 Demonstranten abgefeuert. Neben Gummigeschossen soll auch scharfe Munition verwendet worden sein. Dabei sollen 24 Personen verletzt und etwa 180 festgenommen worden sein. 20 der Inhaftierten müssen sich wegen Separatismus und Rebellion vor Gericht verantworten. Berichte, bei dem Zwischenfall habe es zwischen drei und sieben Tote gegeben, wurden von offizieller Seite dementiert. Wenige Tage zuvor waren bei Auseinandersetzungen auf dem Campus der Universität in Jayapura zwei Studenten schwer verletzt und ein Soldat getötet worden. In der indonesischen Hauptstadt Jakarta drohte Generalstabschef Wiranto indessen mit Gegenmaßnahmen, falls die Fahne der Separatisten, die auf Biak gehißt worden war, weiterhin öffentlich gezeigt werden sollte. Die frühere niederländische Kolonie Irian Jaya war 1964 von Indonesien besetzt worden. Die Separatisten der Bewegung Freies Papua fordern seit Jahren einen von Indonesien unabhängigen Staat und die Freilassung politischer Gefangener. Wie es in einem

von der Kirche initiierten Menschenrechtsbericht heißt, sollen

allein in den vergangenen 18 Monaten 137 Menschen bei Auseinandersetzungen

mit dem Militär ums Leben gekommen sein. Zur Verbesserung der

Menschenrechtslage hat Ministerpräsident Jusuf Habibie inzwischen

einen Fünfjahresplan bekanntgegeben. Die neue indonesische

Regierung bekenne sich zum Schutz der Menschenrechte für alle

Indonesier, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Rasse, Sprache,

Religion oder politischen Überzeugung, sagte Habibie. Osttimor

kommt in dem Dokument aber nicht zur Sprache. WESTPAPUA: STREIK BEI "FREEPORT" Anfang August hat die gesamte Belegschaft der Gold- und Kupfermine Freeport ihre Arbeit für mehrere Tage niedergelegt. Damit reagierten die etwa 5.000 Bergleute auf eine ihrer Ansicht nach unangemessen niedrige Lohnerhöhung von 10 Prozent. Meldungen, der in New Orleans ansässige US-Konzern habe zuvor eine 50prozentige Lohnsteigerung in Aussicht gestellt, wurden in Jakarta dementiert. In einer öffentlichen Stellungnahme verwies Adrianto Machribie, Präsident von Freeport Indonesia, auf eine bereits im Oktober vergangenen Jahres vorgenommene Lohnsteigerung um 40 Prozent. Bei freier Verpflegung und Unterkunft sowie freier medizinischer Versorgung würden die Arbeiter durchschnittlich 152 US-Dollar ausbezahlt bekommen. Der Konzern

Freeport McMoRan Copper and Gold Inc. gehört zu den größten

Auslandsinvestoren Indonesiens. In den vergangenen Wochen hat das

Konzern-Management wiederholt auf seine hohen Verluste hingewiesen,

die durch den Verfall der Gold- und Kupferpreise auf dem Weltmarkt

entstanden seien. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres

waren die Nettogewinne des Unternehmens um 60 Prozent auf rund 52,4

Millionen US-Dollar zurückgegangen. OSTTIMOR: BEDINGTE AUTONOMIE FÜR OSTTIMOR? Im August haben Indonesien und Portugal neue Verhandlungen über eine weitgehende Autonomie Osttimors vereinbart. Nach zweitägigen Gesprächen im UNO- Hauptsitz in New York erklärten die Unterhändler beider Regierungen, bis Ende des Jahres eine Einigung in der Frage erzielen zu wollen. Portugal und Indonesien hatten ihre diplomatischen Beziehungen 1975 abgebrochen, unmittelbar nach der indonesischen Inbesitznahme Osttimors. Beide Länder einigten sich nun in ihrer gemeinsamen Erklärung darauf, bis Ende des Jahres in der jeweils anderen Hauptstadt Interessenvertretungen bei den Botschaften befreundeter Staaten einzurichten. Der portugiesische Unterhändler nannte die niederländische Botschaft in Jakarta, während Indonesien eine Vertretung bei der thailändischen Botschaft in Lissabon anstrebt. Ende September wollen sich hochrangige Unterhändler beider Seiten erneut in New York treffen. Nach den Worten

des indonesischen Außenministers Ali Alatas ist seine Regierung

bereit, dem 1976 annektierten Osttimor eine bedingte Autonomie zu

gewähren. Von diesem Sonderstatus ausgeschlossen wären

allerdings die Schlüsselbereiche Außenpolitik, Finanzen,

Verteidigung und Sicherheit. Seit seiner Amtsübernahme als

Nachfolger des im Mai gestürzten Präsidenten Suharto hat

Jusuf Habibie mehrfach Kompromißbereitschaft gegenüber

der Widerstandsbewegung in Osttimor signalisiert. Ein Referendum

über die politische Zukunft Osttimors, das von der Unabhängigkeitsbewegung

gefordert wird, lehnt die neue Regierung unter Habibie jedoch ab.

Sie befürchtet, daß der Konflikt von Gegnern und Befürwortern

der Integration Osttimors dadurch verschärft werden könnte.

OSTTIMOR: TRUPPENABZUG GESTARTET Mit dem Abzug

von etwa 700 indonesischen Soldaten hat Ende Juli der angekündigte

Truppenabzug aus Osttimor begonnen. Rund 11.000 Soldaten sollen

jedoch weiterhin in der ehemaligen portugiesischen Kolonie stationiert

bleiben. Präsident Habibie hatte im Juni den teilweisen Truppenabzug

angekündigt. Bisher waren 12.000 indonesische Soldaten in Osttimor

stationiert. KANAKY: GRÜNES LICHT FÜR NEUES ÜBERGANGSSTATUT In einer gemeinsamen Sitzung haben am 6. Juli Frankreichs Nationalversammlung und Senat, beide zum "Kongreß" vereint, eine Verfassungsreform verabschiedet. Damit sind die formellen Voraussetzungen gegeben, das bereits im April ausgehandelte neue Übergangsstatut für Neukaledonien umzusetzen und dem Land zur Selbständigkeit zu verhelfen. Die Reform war mit 827 gegen 31 Stimmen angenommen worden. Im Frühjahr hatten sich der französische Premierminister Lionel Jospin und Vertreter der beiden wichtigsten Bevölkerungsgruppen Neukaledoniens, der melanesischen Kanaken und den europäischstämmigen Kaldochen, auf eine "Teilung der Souveränität" geeinigt, die dem Territorium in den nächsten 15 bis 20 Jahren zur vollen Souveränität verhelfen soll. Das Statut sieht deshalb den schrittweisen Aufbau einer eigenständigen Verwaltung mit weitgehenden Vollmachten vor. In spätestens zwanzig Jahren soll in einem Referendum über die volle Souveränität oder den Verbleib bei Frankreich abgestimmt werden. Am 8. November sollen die Bewohner der Insel in einem Referendum über die Annahme des neuen Statuts entscheiden. Premierminister

Jospin wies auf den innovativen Charakter des Übergangsstatuts

hin, nach dem Neukaledonien in Zukunft ein rechtliches Gebilde eigener

Art zwischen Überseeterritorium und selbständigem Staat

sein wird. Der Führer der die europäischen Siedler repräsentierenden

RPCR (Rassemblement pour la Calodonie dans la Republique), Jacques

Lafleur, hofft weiterhin, daß Neukaledonien auch nach Verwirklichung

einer größeren Selbständigkeit in zwanzig Jahren

bei Frankreich bleiben werde. Diese Hoffnung beruht in erster Linie

darauf, daß Lafleur als reichster Mann des Archipels die Kanaken

inzwischen an der Ausbeutung der Nickelvorkommen beteiligt hat.

Diese umfassen etwa ein Drittel der Weltreserven und befinden sich

in dem von der Nationalen Befreiungsfront (FLNKS) regierten Nordteil

der Hauptinsel. Tatsächlich ist eine vollkommene Loslösung

von Frankreich nicht Wunsch aller Kanaken. Infrastruktur, Gesundheitswesen

und Schulen der 160.000 Einwohner werden mit jährlich fünf

Milliarden Francs (1,5 Milliarden Mark) subventioniert. FIJI: ZUCKERROHRINDUSTRIE IN DER KRISE Eine seit Monaten andauernde Dürreperiode hat auf Fidschi drastische Einbrüche in der Zuckerrohrernte verursacht. Statt einer gewöhnlich zu erwartenden Jahresernte von rund 400.000 Tonnen Zuckerrohr werden sich die Erträge in diesem Jahr auf voraussichtlich nur 130.000 Tonnen belaufen. Erstmals wird das Land zur Deckung des Eigenbedarfs Zucker importieren müssen. Landwirtschaftsminister

Lagisoa Delana prognostizierte Verluste in Höhe von über

100 Millionen Dollar, die die Zuckerindustrie in diesem Jahr zu

verbuchen habe. Aus Sorge um die daraus resultierenden Mindereinnahmen

für die Staatskasse faßt die Regierung eine Subventionierung

des angeschlagenen Industriezweigs in Betracht. Eine Überlegung,

die nicht nur in den Reihen der Opposition auf heftige Kritik stößt.

Mehendra Chaudhry, Chef der Offiziellen

Meldungen zufolge sind in Fidschi derzeit etwa 80.000 Menschen (10

Prozent der Gesamtbevölkerung) von Armut und Hunger betroffen.

JOHNSTON-ATOLL: RÄUMUNG DES ATOLLS SCHREITET FORT Im Juni hat die US-Umweltschutzbehörde EPA der weiteren Vernichtung chemischer Waffen auf dem Johnston-Atoll zugestimmt. Die EPA begründete ihre Entscheidung damit, daß die Demontage und Verbrennung der auf dem Atoll noch vorhandenen Waffen in jedem Fall einem Abtransport vorzuziehen sei. Die Sicherheit von Mensch und Umwelt stehe dabei im Vordergrund. Offiziellen Angaben zufolge wird die Vernichtung aller auf dem Atoll eingelagerten Waffen in rund drei Jahren abgeschlossen sein. Danach sollen sämtliche Anlagen demontiert und die Insel der Natur überlassen werden. Seit 1990 hat

die US-Armee etwa zwei Drittel der insgesamt 1,8 Millionen Kilogramm

eingelagerten chemischen Waffen vernichtet. Lieferungen von Senf-und

Nervengas waren unter anderem aus US-amerikanischen und deutschen

Waffenbeständen gekommen. Neben den chemischen Waffen müssen

zudem noch etwa 160.000 Projektile und 13.000 Landminen zerstört

werden. FRANZÖSISCH-POLYNESIEN: GERINGE RADIOLOGISCHE BELASTUNG? Anfang Juli präsentierte die Internationale Atomenergie-Agentur (IAEA) einen 2.000 Seiten umfassenden Bericht über die radiologische Situation auf den ehemaligen Testgeländen in Französisch-Polynesien. Dem Bericht zufolge läßt sich auf den beiden Atollen Moruroa und Fangataufa heute nur noch eine relativ geringe radioaktive Verseuchung feststellen. Auch in Zukunft soll von beiden Inseln keine ernsthafte Bedrohung ausgehen, heißt es weiter. Im Januar 1996 ist auf Fangataufa die letzte französische Atombombe getestet worden. Mit ihr ging eine wenige Monate zuvor gestartete Testserie zu Ende, die Frankreich noch vor Abschluß der Verhandlungen über den Atomteststoppvertrag (CTBT) durchführen wollte. Die Wiederaufnahme der französischen Atomtests war weltweit auf scharfe Kritik gestoßen. Inzwischen hat Frankreich den CTBT ratifiziert und die Installationen auf Moruroa sind weitgehend abgebaut. Die im Juli in Wien veröffentlichte IAEA-Studie war auf Wunsch der französischen Regierung durchgeführt worden. Wissenschaftler aus der ganzen Welt waren daran beteiligt. Frankreich hatte neben logistischer Hilfe auch zahlreiche Meßdaten und bisher unveröffentlichtes Material zur Verfügung gestellt. Trotz der engen Zusammenarbeit mit den französischen Behörden muß nach Ansicht der Umweltorganisation Greenpeace dem IAEA-Team Unabhängigkeit attestiert werden. Im Mittelpunkt der Studie steht die heutige und voraussichtlich zukünftige radiologische Situation auf Moruroa und Fangataufa. Nicht untersucht wurden dagegen die Umweltbelastung sowie die Gefährdung der Arbeiter während der Zeit, als die Atomtests durchgeführt worden waren. Ein Punkt, der von der Bevölkerung vor Ort scharf kritisiert worden war. Die Wissenschaftler widmeten sich insbesondere Untersuchungen, die Aufschluß über eine radioaktive Belastung von Boden, Pflanzen und Tieren sowie der Lagunen geben sollte. Gleichzeitig versuchten sie, zukünftige Entwicklungen abzuschätzen. Dabei stützten sie sich jedoch nicht nur auf französische Angaben, sondern führten zusätzliche Messungen durch. Aufgrund dieser Daten ermittelten sie zum Beispiel, daß ein Bewohner von Moruroa oder Fangataufa, der sich von nur direkt am Ort produzierten Lebensmitteln ernährt, durch die radioaktiven Rückstände einer Strahlendosis von weniger als 0,01 Millisievert pro Jahr ausgesetzt wäre. Da die bereits von Natur aus vorhandene radioaktive Strahlung auf Moruroa zwei bis drei Millisievert pro Jahr beträgt, muß laut Studie eine nachweisbare gesundheitliche Schädigung durch radioaktive Rückstände der Bombentests ausgeschlossen werden. In der Studie werden jedoch vier Bereiche genannt, die eine erhöhte Radioaktivität aufweisen. So sind die Sedimente in den beiden Lagunen relativ stark mit Plutonium belastet. Dabei konzentriert sich das Plutonium vor allem an den Stellen, wo die Bombentests an der Oberfläche durchgeführt wurden. Eine Gefährdung der Umwelt schließen die Wissenschaftler jedoch aus, weil das Element kaum in der Nahrungskette angereichert werde und die Konzentration durch den kontinuierlichen Abtransport ins offene Meer sowie die Ablagerung von neuen Sedimenten zunehmend geringer wird. Auch die Gebiete im Nordwesten von Moruroa sind wegen der Sicherheitstests an der Oberfläche in den 60er und 70er Jahren durch plutoniumhaltige Partikel nach wie vor stark verunreinigt. Eine Gefährdung von Mensch und Tier schließt die IAEA hier nicht aus. Außerdem ist in beiden Lagunen das Wasser relativ reich an Tritium. Insgesamt sei die Verunreinigung jedoch zu gering, als daß Auswirkungen für die Umwelt erwartet werden müßten. Schließlich haben die Wissenschaftler am Nordrand von Fangataufa eine erhöhte Konzentration von Cäsium-137 festgestellt. Grund zur Sorge bestehe aber auch hier nicht, da durch die lokale Verseuchung des praktisch unbewohnbaren Gebiets eine Mehrbelastung von allenfalls 0,25 Millisievert pro Jahr zu rechnen sei. Langfristig stellen dagegen laut Studie vor allem die Überreste der unterirdischen Tests einen potentiellen Gefahrenherd dar. Hier bestehe die Gefahr, daß mit der Zeit radioaktives Material aus der Tiefe an die Erdoberfläche gelangt. Sowohl die Basaltsockel der ehemaligen Vulkane als auch die darüberliegenden Karbonatgesteine sind wasserdurchlässig. Weil die Inseln im Inneren wärmer sind als an der Oberfläche, entsteht eine Zirkulation, bei der Wasser aus dem kalten Ozean durch die Gesteine hindurch in die Lagune strömt. Deshalb gehen die Wissenschaftler davon aus, daß nach und nach radioaktives Material wie Tritium, Strontium-90 und Cäsium-137 in die Lagune strömen wird. Die Konzentration dieser Materialien werde aber in Zukunft dennoch geringer sein als heute. Daß die Forscher dennoch keine negativen Langzeitfolgen für die Umwelt erwarten, liegt daran, daß die Gesamtmenge der problematischen Stoffe vergleichsweise gering ist. Zudem ist der größte Teil des radioaktiven Materials im Untergrund in einer stabilen Glasmatrix eingeschlossen, aus welcher nur in geringen Mengen Radionukleide in die Umwelt gelangen. Nach Ansicht der Forscher bestehe kein dringender Bedarf für eine weitere radiologische Überwachung der beiden Atollinseln. Die Forscher empfehlen jedoch weitergehende Untersuchungen aus wissenschaftlichen Gründen. Beide Inseln sollen weiterhin überwacht werden, bestätigte die französische Regierung. Die Ergebnisse

der Studie sind umso erstaunlicher, vergleicht man sie mit denen

aus anderen Testgeländen. Das Bikini-Atoll, auf dem die US-Army

in den 50er Jahren Tests durchgeführt hatte, ist derart stark

kontaminiert, daß Bewohner dort durch die radioaktive Verseuchung

einer jährlichen Dosis von ca. 15 Millisievert ausgesetzt wären.

NEUSEELAND: FINANZMINISTER ABGESETZT - KOALITION ZERBROCHEN Wenige Tage nach der Absetzung von Finanzminister Winston Peters ist die Regierungskoalition Neuseelands Mitte August endgültig zerbrochen. Trotz mehrstündiger Verhandlungen zwischen Vertretern der Nationalen Partei von Premierministerin Jenny Shipley und der New-Zealand-First-Partei (NZF) hatten die Koalitionspartner letztendlich ihre Trennung vereinbart. Nur vier Tage zuvor hatte die Premierministerin Finanzminister Peters, der auch Führer der NZF ist, abgesetzt. Sein Benehmen als Schatzkanzler sei für die Regierung untragbar geworden, erklärte Shipley. Peters hatte sich in der Vergangenheit regelmäßig den Entscheidungen der Ministerin entgegengesetzt. Auch in Wirtschaftskreisen war die Forderung nach einer Absetzung des Schatzkanzlers laut geworden. Die wirtschaftlich orientierte Act Party hatte Peters jede Glaubwürdigkeit abgesprochen und ihn allein für die Instabiltät und Richtungslosigkeit der Wirtschaftspolitik verantwortlich gemacht. Inzwischen haben

sich acht Abgeordnete der NZF bereit erklärt, die Premierministerin

weiterhin zu unterstützen. Dies gibt ihr die Möglichkeit,

mit einer Minderheitsregierung weiter an der Macht zu bleiben. Beobachter

rechnen damit, daß voraussichtlich im Februar 1999 Neuwahlen

abgehalten werden. Die Regierungskoalition war 1996 gebildet worden.

AUSTRALIEN: VORZEITIGE NEUWAHLEN VERMIEDEN Anfang Juli hat sich der australische Ministerpräsident John Howard mit dem Senat über ein seit Monaten umstrittenes Landgesetz geeinigt und damit vorzeitige Neuwahlen vermieden. Die Gesetzesvorlage beschränkt den Zugang der Ureinwohner zu Ländereien der Regierung, die an Bauern, Viehzüchter und Bergleute verpachtet sind. Insgesamt geht es um 42 Prozent des australischen Staatsgebiets. Die Aborigines forderten vor allem die Erlaubnis, die betreffenden Gebiete zum Jagen und Wasserholen sowie zum Besuch heiliger Stätten passieren zu können. Im Mittelpunkt

des nun erzielten Kompromisses steht die Klausel, daß

Landansprüche der Aborigines nicht mehr auf Bundes-, sondern

auf Ebene der Gliedstaaten verhandelt werden. Diese Regelung trifft

bereits seit längerem auf Bauern, Viehzüchter und Bergbauunternehmer

zu. Der Kompromiß sieht außerdem vor, daß Ureinwohner

künftig über geplante Bergbauprojekte informiert werden

müssen. Mit einem ausdrücklich festgehaltenen AUSTRALIEN: REKORDVERLUST BEI BHP Der australische

Rohstoff- und Energiekonzern Broken Hills Proprietory (BHP) hat

das Geschäftsjahr 1997/98 infolge der Finanzkrise in Asien

und nach hohen Abschreibungen im Kupfergeschäft mit einem Rekordverlust

von 1,47 Milliarden australischer Dollars abgeschlossen. Es ist

das erste Mal seit 1923 und das zweite Mal überhaupt in der

113jährigen Geschichte des Unternehmens, daß BHP einen

Verlustabschluß vorlegen mußte. Im Vorjahr war noch

ein Reingewinn von 410 Millionen Dollar erzielt worden. Während

der Gewinn nach Steuern - vor Abschreibungen und anderen einmaligen

Posten - auf 1,30 (im Vorjahr: 1,39) Milliarden Dollar sank, stieg

der Umsatz auf 21,19 (20,95) Milliarden Dollar. Nach Auskunft eines

Firmensprechers erwarte BHP angesichts der Wirtschaftslage in Asien

im kommenden Jahr keine substantiellen Verbesserungen der Rahmenbedingungen.

KIRCHLICHE

NACHRICHTEN PNG: FLUTWELLE - KIRCHLICHE HILFE AUS PNG UND ALLER WELT HILFSMASSNAHMEN KÖNNTEN ABGEBROCHEN WERDEN Vertreter des

Roten Kreuzes von PNG, der Hilfsorganisation der Siebenten-Tags-

Adventisten und der Heilsarmee haben gedroht, ihre Arbeit für

die Opfer der Flutwelle auf unbestimmte Zeit zu unterbrechen. Sie

werfen dem federführenden katholischen Rehabilitations-Komitee

der Diözese Aitape vor, unterschwellig die Maßnahmen

der anderen Organisationen abzuwerten und abzudrängen und die

eigene Führungsrolle bei den Hilfsmaßnahmen in den Vordergrund

zu stellen. Ferner beklagten die Vertreter der Organisationen, daß

die zuständigen Regierungsstellen ihre Koordina tionsaufgaben

nicht wahrnähmen und auch die Absprachen zwischen den verschiedenen

Ebenen im Öffentlichen Dienst nicht klappten. Ähnliche

Kritik kommt auch vom Öffentlichen Dienst Aitape, deren Vertreter

sich von anderen Verwaltungsebenen mißachtet fühlen.

Der Vorsitzende des katholischen Komitees, Tass Maketu, wies die

Vorwürfe gegen die Diözese Aitape entschieden zurück.

Bestehende Schwierigkeiten zwischen dem Komitee und Regierungsstellen

und anderen Hilfsorganisationen seien inzwischen ausgeräumt

worden. Dorfälteste

und Kirchenvorsteher der Dörfer Pou und Nengian haben sich

beim Hauptpastor der Niugini Revival Church, Pastor Godfrey Wippon,

darüber beklagt, daß zunehmend von Dealern Alkohol und

Drogen in die Notaufnahmelager geschmuggelt würden. Pastor

Wippon vermutet, daß dies auch für das Lager Ramo zutreffen

könnte, weil es über Straßenanschluß verfügt.

Der Lagerleiter von Pou, Martin Selmatin, und andere Mitarbeiter

bestätigten die Klagen. Im Lager Pou leben zur Zeit 1.644 Personen

aus dem zerstörten Dorf Arop. Kürzlich sind zahlreiche

Freunde und Verwandte der Lagerbewohner zu den ursprünglich

Aufgenommen hinzugekommen. Außerdem vermehrt sich die Zahl

der Bewohner in dem Maß, wie Patienten aus den Krankenhäusern

in Aitape, Vanimo und Wewak entlassen werden. Um die Lage unter

Kontrolle zu bringen, plant die Polizei Verkehrskontrollen auf den

Vom ersten Tag

an hat die Katholische Kirche gemeinsam mit anderen Organisationen

in der von der Katastrophe betroffenen Region geholfen, vor allem

durch Hilfsteams, die Medikamente, Wasser, Lebensmittel, Kleidung

und andere wichtige Güter verteilt haben. Zusätzlich hat

die Kirche Seelsorge-Teams zusammengestellt, die aus Priestern und

seelsorgerlich ausgebildeten Laien bestehen. Diese halten auch Kurse

für medizinisches Personal ab. Nach Auskunft des Verwalters

der Diözese Aitape, Fr. Austin Crapp, werden alle eingehenden

Spenden nun für den Wiederaufbau und für Zwecke der Rehabilitation

verwendet. Die Maßnahmen werden unter der Leitung des von

der Kirche eingesetzten Komitees (Aitape Diocese Disaster Committee)

ausgeführt. Außerdem hat die Kirche ein Treuhandkonto

für die Opfer der Flutwelle eingerichtet. Nach Auskunft des

Sekretärs der Katholischen Bischofskonferenz, Fr. Henk Kronenberg,

wird das Geld auf diesem Konto für die Rehabilitationsmaßnahmen

verwendet. Bevor solche Maßnahmen, z.B. der Kauf von Ausrüstung

für Krankenhäuser, ausgeführt werden, stimmt die

Kirche dies sehr sorgfältig mit den Beamten des staatlichen

Katastrophendienstes ab. Fr. Henk wies auf die Transportprobleme

in der Region hin. Durch sie würden die Maßnahmen verlangsamt.

Wegen des sehr schlechten Straßenzustandes sei der Zugang

lediglich mit (sehr kostspieligen) Hubschrauber-Flügen möglich.

Fr. Henk hofft, daß die staatlichen Stellen sich um den Zustand

der Straßen kümmern werden. Neben der Bevölkerung

hat auch die Kirche durch die Flutwellenkatastrophe Besitz verloren:

eine Missionsstation und drei kirchliche Schulen. Sobald klar ist,

wo die Opfer der Flutwelle angesiedelt werden können, wird

entschieden werden, wo die kirchlichen Gebäude wiederaufgebaut

werden. Das Schiff 'Umboi'

der Lutheran Shipping hat kostenlos 22 t Hilfsgüter im Wert

von über 100.000 Kina nach Aitape transportiert. Dies war bereits

die zweite Ladung mit gespendeten Gütern, die vor allem den

obdachlosen Opfern der Flutwellen- Katastrophe zugute kommen sollen.

Die erste Ladung ging mit dem Schiff Kuda nach Vanimo und enthielt

hauptsächlich Lebensmittel sowie eine Feld-Lazarett-Einrichtung

mit Stromaggregat. In den nächsten Wochen werden weitere Hilfsmittel

im Wert von rund 200.000 Kina aus Deutschland erwartet. Der gemeinsame

Spendenaufruf der Katholischen und Lutherischen Kirchen in Madang

hat ein überaus erfreuliches Ergebnis gebracht. In allen (katholischen)

Kirchen Madangs werden Messen für die Verstorbenen und für

die Obdachlosen gelesen. WEITERE TODESOPFER DURCH SEUCHEN Während

die Rettungs- und Hilfsmaßnahmen noch in vollem Gange sind,

haben die Gesundheitsdienste der von der Katastrophe betroffenen

Region bereits mit sich ausbreitenden Krankheiten zu kämpfen.

Frambösie (Yaws), Ruhr und Grippe breiten sich im Bereich von

Nuku rasch aus. Bislang wurden 12 Todesfälle registriert, darunter

zwei Kinder. Im Gesundheitszentrum Raihu (Aitape) wurden nach der

Katastrophe 300 Patienten aufgenommen, von denen inzwischen 50 nach

Behandlung entlassen werden konnten. Sie warten zur Zeit auf ihren

Rücktransport in die Notunterkünfte. 12 starben im Krankenhaus,

10 Patienten mußten in die größeren Krankenhäuser

nach Wewak oder Vanimo überwiesen werden. In Vanimo waren 600

Opfer des Unglücks aufgenommen worden. Bis jetzt konnten 150

entlassen werden. Nur ein Patient starb im Krankenhaus. PSYCHOLOGISCHE HILFE VON DER UNIVERSITÄT PORT MORESBY Ein Team von

Psychologen und Psychologie-Studierenden unter der Leitung der Psychologin

und Ehefrau des Kanzlers der Universität von PNG in Port Moresby,

Ms. Gillian Hills, wird nach intensiver, gemeinsamer Vorbereitung

noch in dieser Woche per Hubschrauber von Wewak nach Aitape geflogen.

Sie werden sich zwei Wochen lang an der Betreuung vor allem derjenigen

Opfer der Flutwellen-Katastrophe beteiligen, die unter einem "post

traumatic stress syndrome" leiden, und denen beistehen, die um ihre

Toten trauern. Die Aktion wurde von Erzbischof Brian Barnes (Port

Moresby) angeregt. Die katholische Diözese Aitape unterstützt

das Vorhaben finanziell. Der Ökumenische

Rat der Kirchen von PNG (PNGCC) hat sich dem Aufruf des Premierministers

des Landes angeschlossen und bat die Bevölkerung um Fürbitte

und um materielle Hilfe für die Opfer der Flutwelle von Aitape.

Von der katholischen Kirche haben Papst Johannes Paul II. sowie

der Erzbischof von Port Moresby, Brian Barnes, Beileids- und Sympathie-Kundgebungen

übermittelt. Aus der ELC-PNG: KIRCHENLEITUNG ENTSCHULDIGT SICH ÖFFENTLICH Die ELC-PNG

hat sich förmlich für die kontrovers aufgenommene Stellungnahme

ihres früheren Leitenden Bischofs über den Einsatz von

Söldnern auf Bougainville entschuldigt. Der neue Leitende Bischof,

Dr. Wesley Kigasung, stellte mit Bedauern fest, daß die Verlautbarung

seines Vorgängers, Bischof Sir Getake Gam, wahrscheinlich zu

Mißverständnissen geführt habe und die Gefühle

der Bewohner von Bougainville und anderer Menschen in PNG verletzt

habe. Er entschuldigte sich auch dafür, daß die Entschuldigung

erst jetzt mit langer Verspätung zustande gekommen ist.

BISCHOF STÄRKT VERBUNDENHEIT ZWISCHEN KÜSTEN-UND HOCHLAND-DISTRIKTEN Eine kleine

Zeremonie am 16. Mai in der Oberschule zu Minj bildete den Auftakt

zu den Vorbereitungen für die nächste landesweite lutherische

Synodaltagung im Jahr 2000. An der Veranstaltung nahmen rund 300

Personen teil, unter ihnen die Präsidenten aller sechs Kirchendistrikte

des Hochlands von Neuguinea sowie Vertreter von Regierungsbehörden

und der Wirtschaft. Der Ltd. Bischof der ELC-PNG, Dr. Wesley Kigasung,

appellierte an die Kirchenmitglieder, das Ich-Denken und die Abgrenzung

zwischen Küsten- und Berglandbewohnern zu überwinden.

Der Kirchensekretär Reuben Kure verstärkte die Worte Kigasungs,

indem er die Lutheraner im Hochland aufforderte, bei den Vorbereitungen

für die nächste Synodentagung zusammenzuarbeiten.

Aus der Ökumene in PNG: FÜR FRIEDEN UND VERSÖHNUNG AUF BOUGAINVILLE Die United Church

und die Katholische Kirche haben in Tinputz (Bougainville) gemeinsam

einen Workshop zur Heilung der seelischen Wunden (Healing of Memory)

der vom Bürgerkrieg auf der Kupferinsel betroffenen Menschen

durchgeführt. Pfr. Timothy Luke, der Vorsitzende des Ausschusses

für Soziale Angelegenheiten beim Ökumenischen Rat der

Kirchen von PNG (PNGCC) sprach bei dieser Tagung über die Bedeutung

des persönlichen Vergebens als Voraussetzung für dauerhaften

Frieden. Ein weiterer Workshop ist für den 21. bis 17.6. geplant.

Dies kann eventuell wegen fehlender Geldmittel nicht zustande kommen.

Nach Auskunft von Rev. Timothy Luke stehen bislang nur 3.000 Kina

statt der benötigten 22.000 Kina zur Verfügung. Es wird

mit über 300 Personen aus allen Teilen Bougainvilles gerechnet,

die an dem Kurs in Arawa teilnehmen wollen. Laut Planung soll der

Eröffnungsgottesdienst am 21. Juni vom Leitenden Bischof der

ELC-PNG, Dr. Wesley Kigasung, gehalten werden. Dabei sollen

auch hohe Vertreter der anderen Kirchen auf Bougainville sich die

Hand zur Versöhnung reichen. Angefragt wurden die Katholische

Kirche, die United Church und die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten.

ZUSAMMENARBEIT FÜR DIE GESUNDHEIT - AUGENOPERATIONEN UND AIDS-VORBEUGUNG Mehr als 40

Patienten konnte mit der vereinten Hilfe australischer und papua-

neuguineischer Fachleute durch Augenoperationen in Kiunga geholfen

werden. Zum Team gehörten drei Ärzte und eine Krankenschwester

aus New South Wales (Australien) sowie zwei Ärzte und eine

Krankenschwester aus dem Krankenhaus in Port Moresby. Personal der

Gesundheitsdienste der Evangelikalen Kirche von PNG und der Katholischen

Kirche halfen bei dem Projekt mit. Die Bergbaufirma der Region,

Ok Tedi Mining Ltd., hatte medizinische Geräte im Wert von

insgesamt 40.000 Kina zur Verfügung gestellt. Beim Kampf gegen

AIDS müssen die jungen Christen aller Konfessionen und deren

Kirchen zusammenarbeiten. Das war das Fazit eines einwöchigen

Kurses für Jugendliche zum Thema Vorbeugung gegen AIDS und

andere Gefährdungen der Jugend, abgehalten im Gemeindezentrum

Sivarai Namona am Rande von Port Moresby. Die Referenten und Referentinnen

kamen u.a. vom AIDS Council, von ICRAFT, der Polizei, CIS und dem

Narcotics Bureau. Aus der Katholischen Kirche: ZUM GEDENKEN AN DIE TRAGÖDIE DER STEYLER MISSION IM ZWEITEN WELTKRIEG 1998 jährte

sich zum 55. Mal der Tag der schrecklichsten Katastrophe in der

Geschichte der Steyler Missionare. Am 10. März 1943 wurden

an Bord des japanischen Zerstöreres Akikaze 21 von den Japanern

internierte Missionare und 18 Steyler Missionsschwestern erschossen

und ins Meer geworfen. Zu den Ermordeten gehörten 31 Deutsche,

darunter der damals 67jährige Bischof Josef Lörks, je

drei Österreicher und Amerikaner und zwei Holländer.

ERZBISCHOF GEGEN BESTECHLICHKEIT UND KORRUPTION Der katholische

Bischof von Port Moresby, Erzbischof Brian Barnes, hat sich auf

einer Tagung der Organisation Transparency International besorgt

gezeigt über die immer weiter um sich greifende Korruption

im Lande. Transparency International hatte im Zusammenhang mit der

öffentlichen Diskussion über eine Gesetzesvorlage zur

Gründung einer "Unabhängigen Komission gegen Korruption"

(ICAC) eine Art Hearing veranstaltet. "Das Volk erwartet Ehrlichkeit,

Unantastbarkeit und die Bereitschaft zu dienen von den politisch

Verantwortlichen. Es erwartet, daß sie sich korrupten Politikern

und Angestellten des Öffentlichen Dienstes entgegenstellen

und diese öffentlich bekannt machen. Es erwartet, daß

die Beamten des Höheren Dienstes jene Mitarbeiter in den Behörden

beobachten, beaufsichtigen und disziplinieren, die lasch und

auf eigenen Vorteil bedacht sind." In diesem Zusammenhang hob der

Erzbischof die Bedeutung der Medien hervor, die dazu beitrügen,

Fälle von Korruption aufzudecken und an das Licht der Öffentlichkeit

zu bringen. Im Hinblick auf die tiefer liegenden Ursachen der Bestechlichkeit

empfahl der Erzbischof eine Revision des Wahlrechts, Schritte zur

Stabilisierung der politischen Parteien, stärkere formale Rechenschaftspflicht

für Politiker und Regierungsbeamte, konsequentere Verfolgung

bei Verfehlungen im Amt. Schließlich schlug der Erzbischof

die Gründung eines landesweiten, die kirchlichen Diens te voll

integrierenden Gesundheitswesens vor und plädierte für

die Abschaffung der Verfügungsfonds (slush funds) für

Abgeordnete. Aus anderen Ländern: Ab April 1999

sollen auf den Salomonen keine Spielkasinos mehr betrieben werden.

Die Katholische Bischofskonferenz hat diesen Plan der Regierung

befürwortet und die Gläubigen im Land aufgefordert, dies

auch zu unterstützen. Zur Begründung wurde angeführt,

daß öffentliche Gelder mißbraucht werden und die

Casinos Anlaß für Korruption gewesen seien, daß

mit den Glückspielen Familieneinkommen verschwendet werden

und daß die immer mehr um sich greifende Spielsucht schon

viel Leid auf den Salomonen verursacht habe. Australien/ Neuseeland: Die interkonfessionelle

Missionsfluggemeinschaft Missionary Aviation Fellowship (Australien)

feierte ihr 50jähriges Bestehen am 27. Juni 1998 in Melbourne.

Der Flugdienst war am 9. April 1948 im australischen Bundesstaat

Victoria gegründet worden. Heute hat die Organisation 139 Mitarbeitende

und zusätzlich über 100 einheimische Angestellte in insgesamt

21 Stützpunkten zum Dienst für die Menschen vor allem

in abgelegenen Regionen. Im Finanzbericht für 1997 sind für

MAF Australien (einschließlich PNG und Kambodscha) Einnahmen

aus dem Flugdienst von insgesamt rund 15,4 Millionen Aus-Dollar

ausgewiesen. Wegen des anhaltenden Kursverfalls mußte zur

Deckung des Defizits von 241.900 Dollar auf Rücklagen aus den

Vorjahren zurückgegriffen werden. Das Spendenaufkommen der

Organisation belief sich mit rund 445.000 Dollar 1997 auf 3% des

Gesamteinkommens.

|