|

KIRCHLICHE

NACHRICHTEN

Papua - Neuguinea

Pazifik

PNG: REGIERUNG

WIDERRUFT ANERKENNUNG TAIWANS

Ende Juli hat

der neugewählte Regierungschef von Papua-Neuguinea, Sir Mekere

Morauta, die von seinem Vorgänger Anfang des Monats in die

Wege geleitete diplomatische Anerkennung Taiwans widerrufen. Morautas

Vorgänger Bill Skate hatte wegen der herrschenden Wirtschaftskrise

im Land Taiwan um finanzielle Unterstützung gebeten. Im Gegenzug

versprach Skate, die Inselrepublik diplomatisch anzuerkennen.

Dieser Schritt hatte in China und Australien heftigen Protest ausgelöst.

China drohte mit Sanktionen, und Australien übte indirekt Druck

auf Skate aus. Auch der Internationale Währungsfonds und die

Weltbank, zwei für den Wiederaufbau der Wirtschaft Papua-Neuguineas

unentbehrliche Institutionen, übten ebenfalls heftige Kritik.

Eine Woche nach der umstrittenen und zunächst unter grosser

Geheimhaltung erfolgten Aktion trat Skate zurück.

Seit seinem Amtsantritt stand Morauta Mekere unter grossem Druck,

die vorhandenen

Spannungen mit Peking zu entschärfen. Knapp zwei Wochen nach

Skates Aufenthalt

in Taipeh erklärte er, dass sich sein Vorgänger nicht

an das im Kabinett vereinbarte Vorgehen gehalten habe. Er

sei nicht berechtigt gewesen,

ein Abkommen zu unterzeichnen, sondern habe lediglich den Auftrag

gehabt, über

die Bedingungen, die zu einem Abkommen führen könnten,

zu verhandeln.

Aus diesem Grund entbehre die diplomatische Anerkennung Taiwans

jeder rechtlichen

Grundlage. Mit dieser Erklärung verstand es Mekere,

gegenüber

Taiwan das Gesicht zu wahren und gleichzeitig eine Annäherung

an Taipeh

zu einem späteren Zeitpunkt nicht auszuschliessen.

(Independent 22.07.99; NZZ 22.07.99)

INHALT

PNG:

LAND BENÖTIGT KREDITE IN HÖHE VON 600 MILLIONEN DOLLAR

Mit Kreditleistungen

in Höhe von rund 600 Millionen Dollar will die Regierung

Papua-Neuguineas der Wirtschaft des Landes zum Aufschwung

verhelfen und

damit auch dem weiteren Verfall der Landeswährung Kina (0,64

DM je Kina am

20.09.99) entgegenwirken. Als ersten Schritt zur Stabilisierung

der Wirtschaft hat die Regierung im August eine Korrektur des

laufenden Haushalts

vorgenommen.

Wie Vertreter des Internationalen Währungsfonds (IWF) nach

einem einwöchigen Aufenthalt

in Papua-Neuguinea erklärten, seien für die gegenwärtige

Misere des

Landes insbesondere der Preisverfall für wichtige Exportgüter,

die Lockerung

von Fiskal- und Geldpolitik unter der vorhergehenden Regierung

sowie der Verlust

von Transparenz in politischer Entscheidungsfindung verantwortlich.

Ein multilaterales Finanzierungsmodell soll künftig - zusammen

mit umfangreichen

strukturellen Veränderungen - zur Stabilisierung der

Wirtschaft beitragen

und die Grundlage für den Jahreshaushalt 2000 schaffen.

Veränderungen struktureller Art könnten, so Premierminister

Morauta, den Bereich

Privatisierung betreffen sowie Reformen im öffentlichen Bereich,

im Finanzsektor

u.a. betreffen. Neben der erhofften finanziellen Unterstützung

von seiten der

asiatisch-pazifischen Nachbarländer sowie des IWF und der

Weltbank will

die Regierung auch westliche Geberländer um Hilfe ersuchen.

Bereits im August hat Premierminister Morauta die ins Stocken geratenen

Verhandlungen

mit Vertretern der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds

(IWF) wieder aufgenommen.

(PIR 18. & 19.08.99; Independent 12. & 19.08.99)

INHALT

PNG:

BUNDESREPUBLIK SCHLIESST DIPLOMATISCHE VERTRETUNG IN PORT MORESBY

Das Auswärtige

Amt hat Ende Juli die Schliessung von insgesamt 20 diplomatischen

Vertretungen bekannt gegeben. Betroffen von dieser Entscheidung

ist auch die deutsche Vertretung in Port Moresby. In einer

Presseerklärung

macht das Ministerium die Sparpläne der Bundesregierung für

diesen Schritt

verantwortlich. Demnach muß das Auswärtige Amt im Haushalt

2000 rund 270

Millionen Mark einsparen.

Im Zuge der Sparmaßnahmen sollen insgesamt fünf Botschaften,

zwölf Generalkonsulate

und drei Aussenstellen geschlossen werden. Damit handelt es

sich um fast

zehn Prozent der insgesamt 230 deutschen Vertretungen im

Ausland. Neben

Papua-Neuguinea sind Staaten wie Burundi, Sierra Leone, Niger

und Tschad von

diesem Schritt betroffen.

(SZ 23.07.99; PIR 19.08.99)

INHALT

PNG:

OTML BESTÄTIGT VERHEERENDE UMWELTSCHÄDEN DURCH DEN OK-TEDI-MINENBETRIEB

Wie bereits

gemeldet, erwägt das Bergbaukonsortium Ok Tedi Mining Limited

(OTML) aufgrund

einer aktuellen Umweltstudie, die Ok-Tedi-Mine eventuell

vorzeitig zu

schließen. Im Juni hatte Managing Director Roger Higgins

erklärt,

dass die Studie eine Belastung der Umwelt durch den Minenbetrieb

belege, die um

ein Vielfaches höher liege als bisher angenommen. An dieser

Tatsache könnten

auch die von OTML vorgesehenen Umweltmassnahmen nur wenig

ändern.

Weder das geplante Ausbaggern des Flussbettes noch die Lagerung

von Abraum

an anderer Stelle können laut Studie eine wirkliche Lösung

der Umweltprobleme

darstellen. Im Gegenteil: Eine Lagerung von Abraum im

Mittelbereich des Ok-Tedi-Flusses beinhalte aufgrund von Landrechtsfragen

ein weiteres Spannungs- und Konfliktpotential.

Inzwischen wird offen darüber spekuliert, wie es zu diesem

plötzlichen Sinneswandel

des Konsortiums gekommen ist. Handelt es sich bei der vorzeitigen

Schliessung um einen "eleganten" Ausweg aus der gesamten

Umweltmisere?

Eines ist jedenfalls sicher: Eine vorzeitige Schliessung der

Mine hätte

ernste Folgen für die Wirtschaft des Landes und das Wohlergehen

der Western Province.

Die Mine erwirtschaftet 20 Prozent der Exporterlöse

des Landes. Zur gesamtwirtschaftlichen Leistung Papua-Neuguineas

steuert Ok

Tedi rund zehn Prozent bei. Noch im Vorjahr wurden 13 Tonnen Gold,

26 Tonnen

Silber und 150.000 Tonnen Kupfer gewonnen. Der Staat ist zum einen

indirekt über

Förderabgaben, zum anderen direkt mit 30 Prozent am Bergwerk

beteiligt.

Offiziellen Angaben zufolge sollen sich die Kosten für eine

vorzeitige Schliessung

auf rund 250 Millionen Dollar belaufen.

(The National 12.08.99; PC 16., 20. & 24.08.99; PIR 24.08.99;

FR 26.08.99)

INHALT

BOUGAINVILLE:

REFERENDUM ÜBER DIE POLITISCHE ZUKUNFT DER INSEL GEFORDERT

Joseph Kabui,

Chef der Interimsregierung auf Bougainville (sog. "Bougainville

People`s Congress"), hat Anfang September ein Referendum für

seine Insel gefordert.

Kabui wandte sich an die Zentralregierung in Port Moresby

und forderte eine klare Stellungnahme des Premierministers. Im Juli

dieses Jahres

hatte der damalige Premierminister Skate ein Referendum über

einen erweiterten

Autonomiestatus der Insel, nicht aber deren Unabhängigkeit

in Aussicht gestellt.

Der Bevölkerung Bougainvilles müsse das demokratische

Recht gewährt werden,

die politische Zukunft der Insel selbst zu bestimmen, betonte Kabui.

Wie diese

Zukunft aussehen möge, ob grösstmögliche Autonomie

oder gar Unabhängigkeit,

stehe noch offen. Die Einrichtung einer Provinzregierung

werde aber in

keinem Falle akzeptiert. Nach Ansicht Kabuis müsse eine

vollkommen neue

und von der Bevölkerung bestimmte politische Ordnung

geschaffen werden.

Wie Kabui weiter meinte, sei das Abhalten eines Referendum jedoch

frühestens in

zwei, drei Jahren möglich. Zunächst müssten verfassungsrechtliche

Grundlagen geschaffen

und politische Aufklärungsarbeit vor Ort geleistet werden.

(The National 06.09.99; PNB September 99)

INHALT

OSTTIMOR:

ENTSCHEIDUNG FÜR DIE UNABHÄNGIGKEIT VON INDONESIEN ZIEHT

GEWALT UND TERROR NACH SICH

Bei dem am 30.

August unter UN-Aufsicht durchgeführten Referendum über

die politische

Zukunft Osttimors haben sich 78,5 Prozent der mehr als 450.000

Abstimmenden

für die Unabhängigkeit des Territoriums ausgesprochen.

Nur 21,5 Prozent

votierten für den Verbleib des seit 1975 von Indonesien besetzten

Inselteils im

indonesischen Staatenbund.

Während der Urnengang weitgehend friedlich und fair verlaufen

war, eskalierte

drei Tage später auf dem gesamten Inselteil erneut die Gewalt

zwischen nabhängigkeitsbefürwortern

und -gegnern. Etwa 2.000 Milizen griffen

das Hauptquartier der UN-Mission in der Hauptstadt Dili an und

bedrohten mit

automatischen Waffen UN-Angehörige und journalisten. Mehrere

Häuser in

der Nähe des UN-Quartiers gingen in Flammen auf. Auch aus anderen

Städten

kamen Berichte von Übergriffen und Morden durch paramilitärische

Gruppen. Terror und Gewalt erreichten in den darauf folgenden Tagen

und Wochen

ein bis dahin unvorstellbares Ausmass. Die blutige Jagd auf

Befürworter

der Unabhängigkeit und rund 4.000 einheimische Angestellte

der UN-Mission

kannte keine Grenzen. Paramilitärische Banden zogen über

das Land,

plünderten, vergewaltigten, brandschatzten und töteten

und brachten das

gesamte Territorium unter ihre Kontrolle.

Indonesisches Militär und Polizeikräfte schauten weitgehend

untätig zu und unterstützten

sogar die Milizen beim Errichten ihres Terrorregimes. Mehrere

hunderttausend

Menschen flüchteten in die Berge oder verliessen das

Territorium per

Schiff und Flugzeug. Auch UN-Personal, Mitarbeiter internationaler

Hilfsorganisationen sowie ausländische Journalisten waren

wenig später

evakuiert worden.

Jakarta reagierte zunächst mit der Entsendung weiterer Spezialeinheiten

der Polizei,

stockte das ohnehin bereits mehrere tausend Mann zählende

Kontingent an

Polizeikräften und Militärs auf. Den Forderungen von seiten

des Auslands

nach Entsendung einer UN-Friedenstruppe kam Jakarta nur zögerlich

nach. Erst am 12. September hat die indonesische Regierung dem

wachsenden internationalen

Druck nachgegeben und der Entsendung einer bewaffneten

UN-Truppe zugestimmt.

Am 19. September landete ein Vorauskommando der Osttimor-Friedenstruppe

(Interfet) in

Dili. Der Einmarsch der später etwa 7.500 Soldaten starken

internationalen

Streitmacht begann am darauf folgenden Tag. Rund 2.000 australische

Soldaten bilden den Grossteil der Friedenstruppe, gefolgt von

rund 1.500 Soldaten

aus Thailand. Sie werden von 250 britisch-nepalesischen Gurkhas

sowie von kleineren Armee-Einheiten anderer Staaten begleitet.

Oberbefehlshaber

der Truppe ist der australische Generalmajor Peter Cosgrove.

Trotz Zwischenfällen wertete die Interfet die erste Woche ihres

Einsatzes als

Erfolg. Nach einer Woche hätten die mittlerweile 3.800 in Osttimor

stationierten

Soldaten der Interfet die Hauptstadt Dili bereits weitgehend

unter Kontrolle.

Am 26. September kündigte Cosgrove an, dass die Interfet jetzt

ihre Präsenz Schritt

für Schritt über die Stadtgrenzen von Dili hinaus auf

das ganze Gebiet

ausdehnen werde. Er forderte zugleich auch die vermutlich nach

Westtimor ausgewichenen

Milizen dazu auf, ohne Waffen nach Osttimor zurückzukehren,

um sich zusammen mit den Befürwortern der Unabhängigkeit

am Aufbau

des neu zu gründenden Staates zu beteiligen. Da die regulären

indonesischen Truppen schneller als ursprünglich geplant aus

Osttimor abzögen,

fehle den Milizen künftig die Unterstützung durch die

ehemalige Besatzungsmacht.

Deshalb sei nun auch für die Milizen die Zeit der Vernunft

angebrochen.

Internationalen Beobachter gehen davon aus, dass der Interfet noch

wirklich harte

Zeiten bevorstehen. Die Teile der indonesischen Armee, die in den

letzten Tagen

das zuvor 24 Jahre lang besetzte Gebiet verliessen, haben bei

ihrem Abzug all

das noch abgebrannt und zerstört, was die Milizen zuvor

übriggelassen

hatten. Kaum jemand zweifelt daran, dass die abziehenden

Militärs

ihre langjährigen Schützlinge, die Milizen, mit Waffen

und Munition

beliefern werden, um der Interfet das Leben schwer zu machen.

Bei jedem Schritt, den die Interfet und die Unamet, der zivile Arm

der UN-Mission,

über Dili hinaus tut, zeigt sich, dass die von den proindonesischen

Milizen und der Armee angerichteten Zerstörungen im

gesamten Territorium

viel schlimmer sind, als je vermutet wurde, und dass viel

mehr Osttimoresen vertrieben oder umgebracht wurden, als die

ausländische Öffentlichkeit je hatte wahrhaben wollen.

Die Unamet hat die Zahl

derjenigen, die in der Zeit nach dem Referendum für die Unabhängigkeit

Osttimors vom

proindonesischen Terror aus ihren Unterkünften vertrieben

worden waren,

inzwischen mit 400.000 bis 500.000 angegeben (ursprüngliche

Gesamtbevölkerung

etwa 850.000 Menschen). Hinter diesen Zahlen verbirgt sich

Grauenerregendes.

Die UNO und ausländische Hilfsorganisationen sind bisher

davon ausgegangen,

dass der grösste Teil der Vertriebenen sich in gebirgige

Waldgegenden

versteckt hatte. Nach Aufklärungsflügen, bei denen nirgendwo

die vermuteten

Konzentrationen von in den Bergen kampierenden Vertriebenen

gesichtet worden

waren, gehen die Unamet-Vertreter jetzt davon aus, dass

rund 500.000 Menschen verschwunden sind. Über deren Verbleib

können vorläufig

nur Spekulationen angestellt werden: Entweder sind sehr viel mehr

Osttimoresen

als bisher angenommen massakriert worden, oder viel mehr als

die bisher genannten

200.000 Menschen sind nach Westtimor verschleppt worden.

Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Mary Robinson, hat

bereits die Einsetzung

einer enschenrechtskommission für Osttimor gefordert.

(FR 31.08. & 10.09.99; SZ 02., 06., 16., 17., 24.09.99; NZZ

02.,09., 11./12., 13., 24., 27. & 28.09.99; PIR 17.09.99; PNB

September 1999; Asiaweek 17.09. & 01.10.99)

INHALT

WESTPAPUA:

INTERNATIONALES ROTES KREUZ IM ZWIELICHT

Zur Beendigung

einer im Frühjahr 1996 laufenden Geiselnahme soll die

indonesische

Armee einen Helikopter mit den Markierungen des Internationalen

Roten Kreuzes

(IRK) benutzt haben. So berichtete der australische Fernsehsender

ABC im Juli in seiner Sendereihe "Four Corners". Bei diesem

Täuschungsmanöver

waren acht Personen getötet und viele andere verwundet

worden. Die Aktion

im Mai 1996 sollte zur Befreiung von Geiseln führen, die

seit vier Monaten von Angehörigen der Organisation für

ein freies Papua (OPM)

festgehalten worden waren. Unter den Geiseln befanden sich der

Deutsche Frank

Momberg, vier Engländer, zwei Holländer und mehrere

Indonesier.

Das Internationale Rote Kreuz hatte wochenlang den Kontakt zu den

Entführern gehalten

und die Geiseln per Hubschrauber mit Medikamenten und anderen

lebensnotwendigen

Gütern versorgt. Dabei hatte das IRK ein Vertrauensverhältnis

zu den Entführern aufgebaut und über die Freilassung

der Geiseln verhandelt.

Wie in der Sendung "Blood on the Cross" berichtet wird,

waren die Dorfbewohner bei der Aktion im Mai mit einer Flagge des

IRK

zunächst angelockt und dann beschossen worden. Ausserdem wurde

nachgewiesen,

dass eine Einheit des britischen Special Air Service die indonesischen

Truppen beraten

und die Geiselbefreiung geplant hatte. Die Briten hatten

hierzu hochspezielles

Gerät zur Verfügung gestellt. Behauptungen, dass an

der Aktion Söldner

der südafrikanischen Organisation "Executive Outcome"

teilgenommen

haben sollen, wurden indessen vom ehemaligen Leiter der Organisation,

Nick Van Den Bergh, dementiert. Er bestätigte, dass er zum

damaligen Zeitpunkt

mit einem Team von fünf Soldaten in Westpapua gewesen

sei, um indonesische

Soldaten auf die Geiselbefreiung zu trainieren, bestritt

jedoch, mit seinen Leuten an der Aktion selbst teilgenommen zu

haben.

Die Menschenrechtsorganisation ELS-HAM mit Sitz in Jakarta hat inzwischen

Präsident

Habibie zu einer Stellungnahme aufgefordert.

(Sydney Morning Herald 13.07.99; VEM Mitarbeiterbrief 9/99)

INHALT

FIDSCHI:

TOTE NACH FLUGZEUGABSTURZ

Bei einem Flugzeugabsturz

auf den Fidschi-Inseln sind Ende Juli 17 Personen ums

Leben gekommen. Es war das bisher schlimmste Unglück der Luftfahrt

in der

Geschichte Fidschis. Die Maschine der Fluggesellschaft Air Fiji

zerschellte an

einem Berg rund 70 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt

Suva. An Bord

der Unglücksmaschine waren nach Angaben der Fluggesellschaft

15 Passagiere

und zwei Besatzungsmitglieder.

Das Flugzeug des brasilianischen Typs Bandeirante war 15 Minuten

nach dem Start

vom Regionalflugplatz Nausori abgestürzt. Es hatte sich auf

dem Weg zum

internationalen Flughafen Nadi an der Ostküste der Hauptinsel

Viti Levu befunden.

Der Absturzort liegt in einem sehr abgelegen und unwegbaren

Gebiet. Selbst

die Landung eines Rettungshubschraubers war nicht möglich.

(NZZ 26.07.99)

INHALT

KANAKY:

37 MILLIONEN US-DOLLAR FÜR BEGINNENDEN MACHTTRANSFER

Zur Realisierung

des Ende vergangenen Jahres unterzeichneten Übergangsstatutes

hat das französische Parlament in seinem Jahresetat 2000

einen Posten

von 37 Millionen US-Dollar ausgewiesen.

Das Reglement des von der Bevölkerung Neukaledoniens mit grosser

Mehrheit

angenommenen Statuts soll das Territorium zunächst zu stärkerer

Autonomie und

in 15 bis 20 Jahren zur vollen Selbstständigkeit führen.

Der allmähliche Machttransfer

von Paris nach Noumea wird zunächst insbesondere in Bereichen

wie Aussenhandel,

Bergbau, Gesundheits- und Bildungswesen zum Tragen kommen.

Seit Juni dieses Jahres hat das Territorium eine erste eigene

Regionalregierung.

Im September wurde zudem ein eigener Senat ins Amt berufen.

(PIR 20.09.99)

INHALT

TONGA,

NAURU & KIRIBATI: AUFNAHME IN DEN KREIS DER VEREINTEN NATIONEN

Der Sicherheitsrat

der Vereinten Nationen (UN) hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen,

die Republiken Kiribati und Nauru sowie das Königreich Tonga

in den Kreis seiner Mitglieder aufzunehmen.

In einer im Juli abgehaltenen Sitzung billigte der Rat die Aufnahme

der Republik Kiribati, stellte jedoch den Antrag Naurus nach Intervention

der chinesischen Delegierten zunächst zurück. Nauru pflegt

diplomatische Beziehungen zu Taiwan, der von China als "abtrünnig"

bezeichneten Inselrepublik. Bei einer zweiten Sitzungsrunde erklärten

sich die Vertreter Chinas zur Aufnahme Naurus bereit, auch wenn

sie die Empfehlung als solche nicht gutheissen könnten.

Auf Empfehlung des Rates soll neben Kiribati und Nauru auch das

Königreich Tonga UN-Mitglieder werden. Tonga hatte Ende vergangenen

Jahres diplomatische Beziehungen zur Regierung in Peking aufgenommen

und somit einen Fürsprecher im Sicherheitsrat gewonnen. Langjährige

Beziehungen zu Taiwan waren abgebrochen worden.

Die Aufnahme der drei Länder in den 185 Mitglieder umfassenden

Staatenbund muss formell noch von der UN-Generalversammlung bestätigt

werden. Aus dem Pazifik gehören ihm neben Australien und Neuseeland

auch Länder wie Papua-Neuguinea, Vanuatu, die Salomonen, Fidschi,

Samoa, die Marshall-Inseln, Palau sowie die Föderierten Staaten

Mikronesiens an.

(Independent 29.07.99; PNB August 99)

INHALT

AUSTRALIEN:

HOWARD BEDAUERT UNRECHT AN DEN ABORIGINES

Der australische

Regierungschef John Howard hat sich dem jahrelangen Druck der Öffentlichkeit

gebeugt und Ende August offiziell bedauert, was den Ureinwohnern

in der Vergangenheit angetan worden ist. In einer Erklärung

vor dem Parlament bekundete er ein "tiefes und aufrichtiges Bedauern

gegenüber den Ureinwohnern", während er jedoch weiterhin

das Wort "Entschuldigung" vermied. Aus diesem Grund gaben sich die

oppositionelle Labor Party und einige Aborigines mit der als historisch

gewerteten Erklärung nicht zufrieden.

Dennoch kann sie als wichtiger Schritt in den Verhandlungen zwischen

der sogenannten "gestohlenen Generation" und der Regierung über

eine offizielle Entschuldigung gewertet werden. Bis in die sechziger

Jahre hinein waren Kinder von Ureinwohnern aus ihren Familien gerissen

worden, um sie von Weissen grossziehen zu lassen. Bei ihnen sollten

sie lernen, sich in der australischen Mehrheits-Gesellschaft zu

assimilieren. Viele wurden jedoch nur als billige Arbeitskräfte

missbraucht. Howard hatte in den vergangenen zwei Jahren lediglich

eine persönliche Entschuldigung angeboten.

(SZ 27.08.99)

INHALT

AUSTRALIEN:

AUSSENPOLITISCHE PLÄNE DES PREMIERS KRITISIERT

Mitte September

hat der australische Premierminister John Howard die Aussenpolitik

seiner Regierung neu definiert und damit eine heftige Debatte ausgelöst.

In einem später abgegebenen Interview machte der Regierungschef

deutlich, wie

er sich Australiens neue Aussenpolitik vorstellt. Demnach soll

in Zukunft persönlichen

Beziehungen zwischen politischen Führern verschiedener

Länder weniger Gewicht beigemessen werden. Statt dessen sollen

nationale Interessen

in den Vordergrund rücken und unterschiedliche

Wertvorstellungen respektiert werden.

Australien müsse, so Howard, als westliche Nation im asiatischen

Raum mit starken

Verbindungen zu Europa und den USA anerkannt werden. Überlegungen,

wie genau Australien

mit Asien verbunden sei, sind seiner Ansicht nach überholt.

So sei das nationale Interesse jetzt in erster Linie auf

australische

Werte abzustützen, während die Beziehungen beispielsweise

zu Indonesien

nicht "ungeachtet aller Kosten" zu pflegen seien. Die Pflege der

Allianz mit den

USA bleibe prioritär. Zudem müsse Australien die

Verteidigungsausgaben wesentlich erhöhen.

Kritiker werfen Howard vor, Australiens Aussenpolitik der fünfziger

Jahre übernommen

zu haben. Sie befürchten, dass in der asiatisch-pazifischen

Region die Vorstellung,

Australien werde als Stellvertreter der USA die Rolle

eines Polizisten in Asien übernehmen, Antipathien neu aufleben

lassen könnte.

Seit der Führungsrolle Australiens im Osttimor-Konflikt haben

zumindest die Beziehungen zu Indonesien bereits einen Tiefpunkt

erreicht.

(NZZ 28.09.99)

INHALT

AUSTRALIEN:

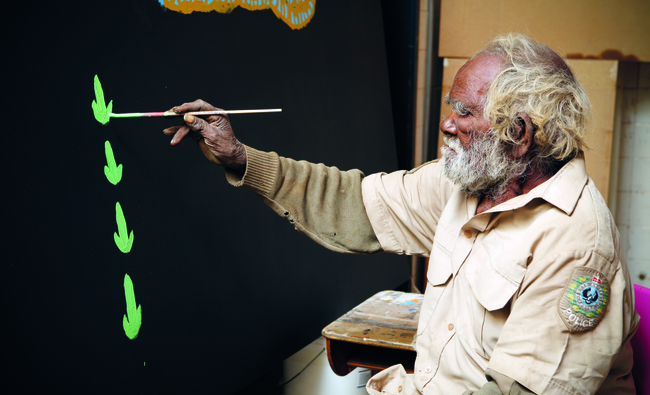

"AYERS ROCK" ERHÄLT SEINEN EINHEIMISCHEN NAMEN "ULURU" ZURÜCK

"Ayers Rock",

Markenzeichen Australiens, hat seinen einheimischen Namen

"Uluru" ("schattenspendender

Platz") zurückerhalten. Der seit dem 19.

Jahrhundert als "Ayers Rock" bezeichnete Fels war mit einer 1948

eröffneten

Naturstrasse zum Ziel einer lawinenartig anschwellenden Zahl von

Schaulustigen

geworden, die das Spektakel des bei Sonnenuntergang dramatisch

erglühenden

Berges anzog. Den Ureinwohnern, die nach Auswertung von Felsmalereien

seit mindestens 5.000 Jahren in Symbiose mit dem Berg leben,

war dessen Herabwürdigung

zum Tummel- und Rummelplatz ein Greuel. 1958 schuf die

australische Regierung auf zynische Weise Abhilfe: Sie nahm Ayers

Rock und

die nahen 36 Felsbuckel des Mount Olga den Ureinwohnern weg, erklärte

sie zum Schutzgebiet und siedelte die Ureinwohner nach Möglichkeit

aus. 1977

avancierte das Schutzgebiet zum Nationalpark. Hotels, Motels, Zelt-

und Parkplätze

mussten jetzt wenigstens die Parkgrenze respektieren.

Der jahrelange Kampf der Ureinwohner um ihren Berg endete schließlich

mit durchschlagendem

Erfolg. 1985 ging der Rechtstitel am Parkland an die Aborigines

über, die das Land im Gegenzug der Bundesregierung für

99 Jahre verpachteten.

Gleichzeitig nahmen sie mit einer Mehrheit in dem Gremium

Einsitz, das

den Park verwaltet und betreibt.

In diesen Wochen haben der Berg und die umliegenden Felsen ("Kata

Tjuta", viele

Köpfe) ihre einheimischen Namen zurückerhalten. Beim Namenswechsel

blieb es nicht.

Für Besucher resultierten neue Einschränkungen. So sind

einige Stellen

des Berges tabu, und an Festtagen, an denen grosse Rituale

die schöpferische

"Traumzeit" ins Jetzt und Hier holen, ist der Park geschlossen.

Neben Verboten haben die Aborigines aber noch mehr bewirkt. Ihr

in Jahrtausenden

akkumuliertes ökologisches Wissen soll dem Park künftig

zugute kommen.

Der Park erlangte bereits 1987 den Status als Weltkulturerbe, damals

als sogenanntes

Naturgut. 1994 würdigte das Welterbekomitee den Park als

Kulturlandschaft

und als unvergleichliche "assoziative Landschaft".

Als eine Art feierliche Wiederinbesitznahme des Berges durch die

Ureinwohner soll

am 8. Juni 2000 das olympische Feuer bei Uluru landen und von

Stammesführern

rund um den Berg getragen werden.

(NZZ 08.09.99)

INHALT

KIRCHLICHE

NACHRICHTEN

Papua

Neuguinea

ALTBISCHOF

GAM ÜBER UMWELTSCHÄDEN DURCH BERGBAU

Altbischof Sir

Getake Gam hat in seiner Kolumne in der Wochenzeitung Wantok in

die erneut aufgeflammte öffentliche Diskussion um die von der

Bergbauanlage

Ok Tedi verursachten Umweltschäden eingegriffen.

Der Minenbetrieb habe den Menschen der Western Province grosse Probleme

gebracht mit

Auswirkungen auf den Lebensstil, die Lebensqualität,

Auswirkungen

im geistigen und geistlichen Bereich. Im Interesse einer

positiven Entwicklung

im Lande und von der trügerischen Hoffnung auf Reichtum

verführt hätte die Regierung die Genehmigungen für

den Gold- und Kupferabbau

erteilt. Schon die Wissenschaftler des deutschen Starnberger

Instituts hätten in ihrer Untersuchung auf die kommenden Schäden

hingewiesen.

Nach einer Besichtigung vor Ort hätten die Vertreter des Rats

der Kirchen von

PNG sich an den damaligen Premierminister Sir Rabbie Namaliu

gewandt, jedoch

ohne Erfolg. Nun habe sich gezeigt, dass die Auswirkungen

viel dramatischer

sind und die technischen Möglichkeiten des Menschen

überfordern.

So werden die bleibenden Folgen des Bergbaus in der Western

Province als abschreckendes Beispiel zu sehen sein, gleichsam als

Mahnmal dafür,

dass ähnliches in anderen Teilen des Landes nicht geschehen

darf. In der

Region Wau / Bulolo (Morobe Province) habe sich seit Beendigung

des industriellen

Goldabbaus bis heute der Boden nicht regeneriert, immer noch

fehle es dort

an Gartenland und Waldflächen. So habe sich Premierminister

Sir Mekere Morauta

nun viel zu spät mit der Bitte um Hilfe an die Weltbank

gewandt, das

hätte Sir Rabbie Namaliu bereits tun sollen.

"Wir haben am Beispiel Ok Tedi gelernt," so der Altbischof, "dass

die Ausbeutung

der Bodenschätze uns nicht wirklich helfen kann." So sollte

die Regierung

zu allererst an das Wohl der Bevölkerung denken, bevor sie

Investoren aus

Übersee ins Land kommen lässt. Auch müssen die Pläne

der Firmen

zur Entwicklung der natürlichen Umwelt im Auswirkungsbereich

der Anlagen

vor Erteilung von Genehmigungen genau begutachtet werden und später

ihre Implementierung

überwacht werden. Sollte dies bei anderen

Bergbauanlagen in PNG gegenwärtig nicht der Fall sein, so sollten

die Firmen gezwungen

werden, ihren Betrieb solange einzustellen, bis diese Voraussetzungen

erfüllt sind.

(Wantok 09.09.99)

INHALT

VOR

100 JAHREN: DIE ERSTE TAUFE DURCH NEUENDETTELSAUER MISSIONARE

Am 20. August

1899, 13 Jahre nach Beginn der Tätigkeit des ersten Missionars

Johann Flierl,

wurden zwei Schüler, Kaboeng und Kamungsanga, auf die

Taufnamen Tobias

und Silas von Missionar Georg Pfalzer getauft. Nach der Taufe

sind die beiden Erstgetauften in ihre Dörfer zurückgekehrt,

um, wie es in

einem ersten Bericht heisst, "in ihrer heidnischen Umgebung als

Salz zu wirken,

als Licht zu leuchten, wider alles heidnische Unwesen zu zeugen".

Aus den kleinen Anfängen ist inzwischen eine Kirche erwachsen,

die mit ungefähr

einer Million Mitgliedern die grösste evangelische Kirche im

Pazifik ist.

Dass das Evangelium so angenommen wurde, ist vor allem zurückzuführen

auf die vielen einheimischen Evangelisten und ihre Familien,

die in oft unwegsamen

Bergen und Tälern zu Zeugen Christi an ihren eigenen

Landsleuten wurden.

Unterstützt wurden sie dabei von weit über 350

Missionaren, Missionarinnen und ihren Familien, die im Laufe der

Jahre von Neuendettelsau

ausgesandt wurden. Zusammen mit Mitarbeitenden der lutherischen

Kirchen aus Australien und Amerika sowie der deutschen Missionswerke

in Leipzig und Nordelbien haben sie oft unter schweren Bedingungen

ihren Dienst getan. Heute sind mehr als 90 % der

Gesamtbevölkerung von ca. 4,5 Millionen getauft.

(Gernot Fugmann, Zeit für Mission 2/99)

INHALT

BISCHOF

KIGASUNG: KEIN GRUND ZUR PANIK: DIE KIRCHE WÄCHST!

Trotz finanzieller

Probleme ist die ELC-PNG lebendig und gut beieinander, so

ihr Leitender

Bischof Dr. Wesley Kigasung bei den Feierlichkeiten aus Anlass

der ersten Taufe

vor 100 Jahren. Auch andere Kirchen, das gesamte Land und

viele Staaten

der Erde befänden sich gegenwärtig in finanziellen Nöten.

Er sei

mit grosser Freude erfüllt, weil trotz aller Probleme die Kirche

weiterhin stetig

wachse. Immer mehr gebildete und erfolgreich im Leben stehende

Mitglieder sähen auch ihre finanzielle Verantwortung für

die Kirche.

(Post Courier Online 22.07.99)

INHALT

MS

DOULOS BEGEISTERT EMPFANGEN

Am 12. September

fährt das Schiff MS Doulos mit seinem evangelistischen

Buchangebot für

eine Woche nach Bougainville in besonderer Mission. Dort

gibt die Besatzung

des internationalen Schiffes Schulbücher kostenlos an die

Schulen der Insel

aus. Zusammen mit den Kirchen von Bougainville veranstalten

sie ausserdem Gebetsgemeinschaften und Bibelarbeiten. Das

Schiff wird in

Buka und Loloho anlegen. Bereits 1990 war das Schiff trotz

der Bürgerkriegs-Kämpfe

nach Bougainville gekommen.

Tausende besuchten nun das Schiff der christlichen Bücher während

der ersten Tage

in Lae. Die Besucher kamen aus der Stadt, aber auch aus der gesamten

Morobe-Provinz

sowie aus dem Inland. Wegen des Beginns der Schulferien wird

ein weiterer

Ansturm erwartet: die Besucher besichtigen das Schiff und

schauen sich

insbesondere die Ausstellung christlicher Literatur an. Die

internationale

Besatzung bietet ausserdem ein evangelistisches Rahmenprogramm

mit Beiträgen aus vielen Kulturen der Welt. Für Personen

über 16

Jahre kostet der Eintritt 50 Toea.

Das Schiff Doulos wurde vor 85 Jahren gebaut und hält damit

den Rekord unter den

in Betrieb befindlichen Passagierschiffen. Die 300 Mitglieder der

Besatzung stammen

aus 35 Ländern. Unter ihnen befinden sich 20 Familien mit

30 Kindern. In

den vergangenen 21 Jahren hat das Schiff in 86 Staaten der

Welt angelegt.

Es führt in seiner "Buchmesse" 600.000 Bücher von 6.000

unterschiedlichen

Titeln mit sich.

(PC Online 28.09.99 und Wantok 02.09.99)

INHALT

PNGCC:

DEN OPFERN DER FLUTWELLE VON AITAPE GEHT ES SCHLECHTER ALS ZUVOR

Nach einem Besuch

in der Region von Aitape bei den Opfern der Flutwellenkatastrophe

des vergangenen Jahres haben sich die Generalsekretärin

des Rats der Kirchen von PNG (PNGCC), Sophia Gegeyo, und

Rev. Ken Kushachi

von der United Church of Christ in Japan besorgt an die Öffentlichkeit

gewandt. Immer noch hätten vier Notaufnahmelager keinen

Strassenanschluss, zudem sei die neu gebaute Strassenverbindung

von Aitape nach

Barupu nicht wetterfest. Derzeit werden mit einem Zuschuss von über

250.000 Kina

aus ökumenischen Mitteln sechs Schulhäuser, sechs Wohnhäuser

für Lehrerfamilien,

eine Erste-Hilfe-Station sowie die Wasserversorgung für

das Aufnahmelager

Wipom gebaut. An die politisch Verantwortlichen gewandt forderte

Frau Gegeyo u.a., dass erneut medizinisches Personal zur

Nachbetreuung

in die Lager geschickt wird. Die Lage der Betroffenen solle

durch gezielte

landwirtschaftliche Beratung und durch die Rücksiedlung der

Familien in feste

Häuser verbessert werden.

(National 13.09.99 nach PIR 15.09.99)

INHALT

PNGCC:

PNG-REGIERUNG SOLL SICH FÜR FRIEDEN AUF OSTTIMOR EINSETZEN

Der Rat der

Kirchen von PNG (PNGCC) hat mit Nachdruck die Regierung von PNG

aufgefordert,

sich gegen das Morden in Osttimor zu wenden. "Wir bitten

darum, dass PNG

unverzüglich eine Kampagne zur Wiederherstellung des

Friedens auf

Osttimor startet." Unterdessen hat sich auch die Caritas (PNG)

eingeschaltet

und bei der Regierung von PNG dafür plädiert, den Flüchtlingen

aus Osttimor

Asyl zu gewähren.

(Independent 09.09.99)

INHALT

LUFTPIRATEN

ENTFÜHREN MISSIONSFLUGZEUG

Ein Flugzeug

des internationalen Missionswerks "Missionary Aviation Fellowship"

(MAF) ist in Papua-Neuguinea entführt worden. Am 28. August

übernahmen

fünf Luftpiraten eine Maschine vom Typ Twin Otter mit 14

Passagieren an

Bord am Kopiago-See im Südlichen Hochland. Die Entführer

bedrohten die

Mannschaft mit Schusswaffen und Messern. Alle Insassen wurden

ausgeraubt. Die

Luftpiraten zwangen den Piloten, zu einer Landestelle knapp

40 Kilometer

südwestlich von Kopiago zu fliegen. Dort flohen sie aus der

Maschine. Der

Pilot startete sofort wieder, um Passagiere und Mannschaft in

Sicherheit zu

bringen. Von den Mitreisenden wurde niemand verletzt. Ein

Flugbegleiter

erlitt allerdings bei einer Auseinandersetzung mit den Entführern

eine 20 Zentimeter lange Schnittwunde im Rücken. Von den Tätern

fehlt jede Spur.

MAF ist als nichtkommerzielles Unternehmen mit 170

Flugzeugen in 26 Ländern aktiv. Die Organisation fliegt Personal,

Versorgungsgüter

und Medikamente zu Missionsstationen. Die deutsche MAF-Zentrale

befindet sich in Wienhausen bei Celle.

(idea 30.08.99)

INHALT

ERZBISCHOF

FÜR ENTWAFFNUNG AUF BOUGAINVILLE

Der katholische

Erzbischof und frühere Administrator der Kirche auf

Bougainville,

Karl Hesse, hat gefordert, den Waffenbesitz in der Inselprovinz

stärker zu kontrollieren. "Diese Waffen sind eine Bedrohung

für die

Gesellschaft. Wir geben die Unantastbarkeit der Person auf, wenn

wir uns der

Herrschaft der Schusswaffen unterwerfen", so der Erzbischof. "Die

Waffen müssen

aus der problematischen Situation der Insel verschwinden, sie

bedrohen die

Menschen." Weil die politischen Gruppierungen bewaffnet seien,

bedeute dies

auch ständigen Druck auf die Familienangehörigen der

Betroffenen.

(Post Courier Online 27.09.99)

INHALT

AUSEINANDERSETZUNG

UM KONDOME

Als zu einseitig verwarf die Katholische Bischofskonferenz in einer

Stellungnahme

die von Dr. Mola während eines Seminars in Lae über sexuell

übertragbare

Krankheiten (STD) vertretene Empfehlung, schon Kinder mit der

Benutzung von

Kondomen vertraut zu machen. Mola hatte über die Auswirkungen

von HIV, AIDS

und anderen STDs auf die Wirtschaft des Landes und auf die

gesellschaftliche

Struktur gesprochen. Im Hinblick auf manche Länder in

Afrika wies er

darauf hin, dass gerade die arbeitsfähige Altersgruppe

zwischen 20 und 35 Jahren bedroht sei. Der Generalsekretär

der Bischofskonferenz,

Lawrence Stephens, unterstellte der Presse, sie werfe der

Kirche vor, den

Menschen nicht zu einem besseren Leben verhelfen zu wollen.

Dagegen Stephens: dies treffe nicht zu, aber auch junge Menschen

müssten über

die Gefahren ungeschützten und häufig wechselnden Geschlechtsverkehrs

aufgeklärt

werden und ihnen müssten zu allererst die Werte von Ehe und

Familie vermittelt

werden. Die Diskussion um Verhütungsmittel werde schon

jahrelang geführt,

da würde die Kirche ihren Standpunkt nicht über Nacht

verändern.

(Post Courier Online 24.09.99)

INHALT

KATHOLISCHE

BISCHÖFE ÜBER GEWALT GEGEN FRAUEN

Bischof Stephen

Reichert, der Vorsitzende der Katholischen Bischofskonferenz

von PNG und den

Salomonen, wies auf die ständig wachsende Zahl der Fälle

von Vergewaltigungen

und Gewalt gegen Frauen hin. Er verurteilte dies scharf,

zumal PNG sich

als ein den christlichen Prinzipien verpflichtetes Land verstehe.

Dabei bezog er sich auf einen Zwischenfall, der sich am vergangenen

Wochende in einem Frauenkloster in Goroka ereignet hatte. Die

Täter seien bekannt und würden in Kürze gefasst.

Die Gläubigen forderte der Bischof

auf, für die Opfer zu beten und solche Vorkommnisse nicht

gleichgültig

hinzunehmen. Er forderte Polizei und Politiker auf, verstärkt

für den

Schutz der Frauen im Land zu sorgen.

Rund um die Uhr sucht die Polizei von Goroka nach den Tätern,

die eine katholische

Ordensschwester vergewaltigt und vor zwei Wochen eine andere mit

Messerstichen

verletzt hatten. Den Angaben der Polizei zufolge seien die

Bewohner des

Stadtteils Nord-Goroka, wo sich die Zwischenfälle ereignet

hatten, nicht

sehr kooperationsbereit.

(Wantok 16.09.99 und Post Courier Online 21.09.99)

INHALT

ERZBISCHOF

BARNES: REGIERUNG MUSS MISSSTÄNDE BESEITIGEN

Aus Anlass der

diesjährigen Unabhängigkeitsfeierlichkeiten hat der

Erzbischof von

Port Moresby, Brian Barnes, erneut an die neue Regierung

appelliert, mit

geeigneten Schritten die vielen Probleme des Landes anzupacken.

So müsse das Präferenz-Wahlsystem wieder eingeführt

werden, um Wählerstimmenkäufe

zu verhindern. Der Missbrauch des Mehrparteiensystems, vor

allem dass die Parteizugehörigkeit nach der Wahl gewechselt

würde ohne Rücksicht

auf das Mandat der Wählerschaft, müsse mit einer Neufassung

des

Parteiengesetzes verhindert werden. Wenn es der Regierung wirklich

an der Entwicklung

an der Basis gelegen ist, dann müsse der Verfügungsgeldfonds

der Parlamentarier

(Electoral Development Fund, Fonds zur Entwicklung im Wahlkreis)

abgeschafft werden. Die 'Unabhängige Kommission gegen Korruption'

müsse wieder

ins Leben gerufen werden. Der Öffentliche Dienst müsse

gegen politisches

Taktieren geschützt werden, die Zahl der Angehörigen des

Öffentlichen

Dienstes müsse sinnvoll reduziert werden mit dem Ziel der

Qualitätsverbesserung (Qualität statt Quantität).

Entwicklungsfördermittel müssten

nachweisbar zu Erfolgen führen, so werde das Vertrauen ausländischer

Geldgeber in

die Regierung PNGs gestärkt. Im Hinblick auf die Katholiken

auf Bougainville

(rund 80% der Bevölkerung) forderte der Erzbischof die

Regierung auf,

die Rehabilitationsmassnahmen auf der Insel zusammen mit der

Katholischen

Kirche durchzuführen.

(Wantok 16.09.99)

INHALT

BISCHOF

REICHERT GEGEN SCHUSSWAFFEN IM SÜDLICHEN HOCHLAND

Hunderttausende

von Menschen litten unter den ethnischen Auseinandersetzungen

in der Region, so der katholische Bischof von Mendi, Stephen

Reichert. Drei Monate Nichtstun könne dazu führen, dass

schliesslich das

totale Chaos im Südlichen Hochland ausbricht. So appellierte

er an die Regierung,

unverzüglich zu handeln.

Bischof Reichert wies darauf hin, dass über 200.000 Menschen

in den westlichen

Wahlkreisen der Provinz von anderen Landesteilen abgeschnitten

seien. Die Öffentlichen

Dienste seien dort wegen der Spannungen nach dem Tod des

früheren Gouverneurs Dick Mune im Mai des Jahres eingestellt

worden.

Vermutlich sei man sich auf Landesebene nicht bewusst, dass die

Region ernsthaft

darunter leidet, dass so viele Waffen im Umlauf sind. Bischof

Reichert sprach

am Dienstagabend über den Rundfunksender in der Provinz und

forderte Frieden,

Harmonie und Respekt vor dem Gesetz. Statt auf Aktionen der

Regierung zu warten, sollten die Menschen sofort selbst die Initiative

ergreifen und

die zerstrittenen Parteien zusammenführen, um den Frieden und

gegenseitiges

Verstehen zu fördern. Bereits Anfang August hatte er hat in

einem offenen Brief die Politiker des Südlichen Hochlands und

die aus der Region

stammenden Parlamentsabgeordneten aufgefordert, sich für Frieden

und Entwicklungszusammenarbeit

in der Provinz einzusetzen.

(Post Courier Online 02.09.99 und Wantok 05.08.99)

INHALT

ANGLIKANISCHE

KIRCHE: NEUE SENDEREIHE

"Kirche unterwegs

in das Jahr 2000" heisst die neue Sendereihe der Anglikanischen

Kirche, die ab dem 14. August jeweils sonntags von Radio

Karai von 19:30

Uhr bis 20:00 Uhr ausgestrahlt wird. Die Sendungen sind eine

Reaktion auf

Prediger in den Strassen, die den Leuten Angst vor der Jahrhundertwende

machen und vom zweiten Kommen Christi und dem Ende der Zeiten

reden. Bischof Michael Hough von der Diözese Port Moresby,

der Initiatior

der Sendereihe, möchte auf diesem Wege den Menschen das

Evangelium bringen.

"Jeder redet über die Macht des Satans, aber niemand

möchte über

das Gute reden, das Gott getan hat." In den Sendungen soll auch

über Tagesthemen

im Licht des Evangeliums gesprochen werden.

(Independent 02.09.99)

INHALT

UNITED

CHURCH: NEUER BISCHOF FÜR NEW BRITAIN

Die 30.000 Mitglieder

der United Church in der Region New Britain haben einen

neuen Bischof. Es ist Rev. Isikel Tioty. Er stammt aus dem Dorf

Takubar im Kreis

Viviran (East New Britain Province). Bislang war Rev. Tioty

Superintendent

im Kirchenkreis Kabakada (bei Rabaul) sowie der Repräsentant

des Bischofs

für die Provinz. Gewählt wurde er kürzlich während

der 7.

Synodaltagung der United Church von New Britain. Seine Amtseinführung

wird im

nächsten April stattfinden. Dann wird Rev. Tioty Bischof Nasain

Waisale ablösen.

Rev. Tioty war von den 109 Delegierten der Synode unter insgesamt

sechs Kandidaten

gewählt worden, die von den 49 Kirchenkreisen nominiert

worden waren.

Mit 42 Jahren ist er der jüngste Geistliche, der in der United

Church in das

Bischofsamt gewählt worden ist. Tioty ist verheiratet und hat

sechs Kinder.

In einem Interview mit dem Post Courier hob der zukünftige

Bischof vor allem

die missionarischen Aufgaben der Kirche im neuen Jahrtausend

hervor. Ausserdem wolle er die Einheit in der Kirche stärken

und so

auch dem Schafe Stehlen durch die Sekten begegnen.

(Post Courier Online 01.09.99)

INHALT

Pazifik

RELIGIONEN

UND RELIGIONSFREIHEIT IM PAZIFIK

Literaturhinweis:

Die Abteilung für Demokratie, Menschenrechte und Arbeit

des U.S.Department

of State hat am 9. September 1999 einen neuen Bericht über

die Religionsfreiheit in den Staaten der Welt herausgebracht. Er

trägt den

Titel 'Annual Report on International Religious Freedom for 1999'

und enthält

auch Informationen über die Kirchen und Religionsgruppen in

den Ländern

des Pazifik.

Im Internet einsehbar unter:

http://www.state.gov/www/global/human_rights/irf/irf_rpt/1999/

(Eigene Meldung 21.09.99)

INHALT

CHRISTINNEN

BAUEN REGIONALES NETZ AUS

Mehr als 300

Frauen aus Australien, den Salomonen, Neuseeland, Samoa und PNG

hielten eine

viertägige Konferenz in Port Moresby ab. Die Veranstaltung,

die zeitlich

mit der Jugendkonferenz des Süd-Pazifik zusammenlag, war von

der Evangelical

Fellowship of the South Pacific veranstaltet worden. Margaret

Sete, die Leiterin

der Frauenkonferenz, sagte, es sei dies das erste Mal gewesen,

dass sich Frauen aus den verschiedenen Konfessionen in der Region

getroffen haben,

um Gedanken auszutauschen und die bestehenden Verbindungen zu stärken.

Das Thema "persönliche Fürbitte" wollte den Frauen handfeste

biblische Grundlagen über Gebet vermitteln. Gastrednerin war

die Dozentin Marlyn

Rowsome vom Christian Leaders' Training College in Banz (Westliches

Hochland).

(Post Courier Online 31.08.99)

INHALT

AMERIKANISCH-SAMOA:

RELIGIÖSE SENDUNGEN JETZT LIVE

Mit einer neuen Satelliten-Schüssel können nun auch aktuelle

christliche Fernsehsendungen

aus dem Festland und dem benachbarten Samoa (Westsamoa) in

Amerikanisch-Samoa

übernommen und live ausgestrahlt werden. Die American

Samoa Cablevision

(ASC) übertrug bislang auf dem Kanal 23 Sendungen von

Trinity Broadcasting

Network (TBN) und Graceland Broadcasting Network (GBN).

Die Sendungen waren jedoch bei Ausstrahlung schon mehrere Wochen

alt, denn sie

wurden per Band vom Festland oder von Samoa aus mit dem Schiff nach

Amerikanisch-Samoa

gebracht.

(PIR 20.09.99 nach Samoa News 14.09.99)

INHALT

AUSTRALIEN:

AUTOBIOGRAFIE JOHANN FLIERLS JETZT AUF ENGLISCH

Gerade rechtzeitig

zur Hundertjahrfeier der ersten Taufe in Neuguinea wurde

die Autobiografie

des Pioniermissionars Johann Flierl fertiggestellt. Ins Englische

war das Werk von Johann Flierls Enkel Erich übersetzt worden.

Im Rahmen

eines Festgottesdienstes übergab der Präsident der Lutherischen

Kirche von Australien

(LCA), Dr. Lance Steike, ein Exemplar dem Leitenden Bischof

der Evang.-Lutherischen Kirche von PNG, Dr. Wesley Kigasung. Das

255 Seiten

starke Buch trägt den Titel: Johann Flierl - My life and God's

Mission (Mein Leben und Gottes Mission). Es wurde vom Verlag Open

Book herausgebracht

und ist für 14.95 AUSD in Australien erhältlich.

(Mission Panorama August 99)

INHALT

FIDSCHI:

KIRCHEN GEGEN PLUTONIUM-TRANSPORTE

Nicht-Regierungsorganisationen

und Kirchen in Fidschi haben gemeinsam in einer

am 11. August in der Fiji Times veröffentlichten Anzeige die

Regierung des

Landes aufgefordert, den beiden aus Europa nach Japan fahrenden

Schiffen mit

Plutonium-MOX-Brennstoff die Fahrt durch Fidschi-Gewässer zu

verbieten.

Während eine Delegation von britischen, französischen

und japanischen Vertretern

der Atomindustrie und der Aussenministerien die Durchfahrt von

Dutzenden weiterer

Transporte auch mit anderen Staaten, wie den Salomonen, den

Föderierten Staaten von Mikronesien und Belau, aushandeln will,

forderten die

Unterzeichner der Anzeige einen sofortigen Stopp aller Atomtransporte

durch den Südpazifik.

(PIR 12.08.99 nach einer Presseerklärung des Pacific Concerns

Resource Centre und Greenpeace vom 11.08.99)

INHALT

FRANZÖSISCH-POLYNESIEN:

EVANGELISCHE KIRCHE FÜR MUTTERSPRACHE UND BEFREIUNG VON FRANKREICH

Die 115. Synode

der Evangelischen Kirche von Französisch-Polynesien

diskutierte die

Rolle der Tahiti-Sprache und das Konzept der Befreiung bei

den Maohi (indigene

Tahiti-Bevölkerung). Der Rat der Kirche, der in Pape'ete

tagte, betonte

die Bedeutung der einheimischen Sprache bei der Vermittlung

von Wissen und

Weisheit. Sie sei ein Mittel des polynesischen Volkes, sich

Anerkennung und

Gehör zu verschaffen. Der Rat wies auf die Probleme hin, die

Menschen ohne

Französisch-Kenntnisse bei Gericht hätten. Die

Kirchenvertreter forderten von der französischen Regierung,

dass es diesen Menschen

gestattet sein sollte, sich selbst in ihrer Muttersprache zu

verteidigen.

Auch für den innerkirchlichen Sprachgebrauch plädierte

der Kirchenpräsident

Jacques Ihorai für die einheimische Sprache: statt Brot und

Wein sollte man

'uru' und 'Kokosmilch' sagen.

Auf der Tagesordnung stand auch der Vorschlag für ein Austauschprogramm

zwischen den

verschiedenen regionalen Kirchen mit Hilfe des Rats der Kirchen

des Pazifik,

z.B. ein Pfarreraustausch mit Neukaledonien.

Unter dem Stichwort "Befreiung" wurde eine weitgehende Autonomie

des Staates von

Frankreich diskutiert.

Der Rat der Kirche verabschiedete sodann den Haushalt für das

Finanzjahr 1998-1999

in Höhe von 268 Mio. Franz.-Pazifik-Francs (2,68 Mio USD).

"Wir sind

nicht reich, aber grosszügig", so der Kirchenpräsident

Ihorai, "Ich habe

sogar die Pfarrer gebeten, nicht zu rauchen, denn auch die

Zigarettenkäufe

werden letztlich vom Geld unserer Mitglieder finanziert."

Die Gemeinden der Evang. Kirche von Französisch-Polynesien

haben rund 95.000 Mitglieder

(geschätzt) und 69 Pfarrer. Die Einwohnerzahl des Landes

insgesamt wird

mit rund 200.000 angegeben.

(PIR 13.08.99 nach PINA Nius vom 12.08.99)

INHALT

KIRIBATI:

CHRISTEN UND AIDS

Der Gesundheitsminister

von Kiribati, Baraniko Mooa, sagte auf einer Tagung des

Nationalen Kirchenrats von Kiribati, dass Christen in besonderer

Weise den

staatlichen Gesundheitsdienst bei der Pflege von HIV/AIDS-Patienten

ergänzen

könnten. Den Christen komme eine besondere Rolle bei der Vorbeugung

zu, indem sie

die Gemeinden an ihren Glauben und an die Grundsätze

christlicher

Lebensführung erinnerten.

Nach Mooa ist die Zahl der AIDS-Patienten in Kiribati seit 1991

von zwei auf 28

angewachsen. Diese Menschen brauchten die Unterstützung durch

Christen besonders,

da sie mit vielfältigen Problemen konfrontiert seien, bis hin

zur Suizidgefährdung.

(PIR 13.09.99 nach pacnews 09.09.99)

INHALT

SALOMONEN:

BISCHOF RUFT ZUM FRIEDEN AUF

Der katholische

Erzbischof des Salomonen, Adrian Smith, hat öffentlich dazu

aufgefordert,

die ethnisch begründeten Spannungen im Interesse der leidenden

Bevölkerung

beizulegen. Die gegnerischen Parteien dürften nicht mit dem

Finger aufeinander

zeigen. Die Frist zur Niederlegung der Waffen sei am 2.

September verstrichen ohne dass Waffen abgegeben worden seien. Die

Kämpfer im

Versteck sollten nach Hause gehen und sich am Wiederaufbau beteiligen.

Mit seinem Appell

unterstützte der Bischof auch eine Stellungnahme des

Premierministers

der Salomonen, Ulufa'alu.

(Wantok 09.09.99 und Independent 09.09.99)

INHALT

|