"Wir sind keine Tiere, die man einfach töten kann"

15.06.2006: Diskriminierung von Ureinwohnern in der indonesischen Provinz West-Papua

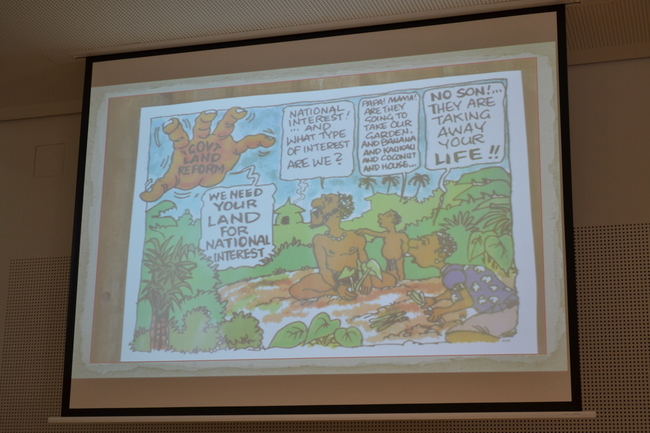

Tropenholz, Gold, Kupfer und Gas: West-Papua ist ein reiches Land - aber die Menschen sind arm. Indonesien beutet diese Provinz aus und scheut auch nicht vor massiven Menschenrechtsverletzungen zurück. Dietrich Weinbrenner hat politische Gefangene und Menschenrechtsgruppen in West-Papua besucht.

Beim Stichwort Papua fällt manchen der Staat Papua-Neuguinea ein, eine ehemalige deutsche Kolonie. Der Westteil der Insel, 250 km nördlich von Australien gelegen, gehört jedoch zu Indonesien, er bildet seine östlichste Provinz: West-Papua. Hier leben auf einer Fläche, die größer ist als Deutschland, ca. 2,3 Mio. Menschen, zwei Drittel von ihnen gehören zur Urbevölkerung, sie sind schwarzer Hautfarbe und zählen zum melanesischen Kulturkreis. In diesem Gebiet spielt sich seit Jahrzehnten eine Tragödie ab, die von der Welt kaum wahrgenommen wird: Die indigenen Papuas werden von den Sicherheitskräften Indonesiens unterdrückt. Vergewaltigungen, Folter, Morde, das "Verschwindenlassen" Unliebsamer sind an der Tagesordnung.

Werfen wir einen Blick in die Geschichte: West-Papua war niederländische Kolonie, bis es 1963 auf Druck der USA und durch Vermittlung der Vereinten Nationen unter indonesische Verwaltung gestellt wurde. Die Sukarno-Regierung verpflichtete sich, 1969 eine Volksbefragung durchzuführen, in der die Papua selbst über ihre Zukunft entscheiden sollten: Teil Indonesiens zu sein oder unabhängig. Anstatt diese Volksbefragung mit der Bevölkerung vorzubereiten, erklärte die indonesische Regierung West-Papua zum Militärgebiet und die Unterdrückung der Papua-Bevölkerung begann. Benny Giay, Publizist, Menschenrechtler und Theologe erinnert sich: "Als 1963 die Indonesier kamen, war das für uns wie ein Tsunami. Sie gingen in alle Häuser und suchten nach Büchern und Dokumenten. Alles, was nach Papua-Kultur aussah, wurde verbrannt."

Im August 1969 durften dann 1026 ausgewählte "Wahlmänner" - bei einer Bevölkerung von damals über 800.000 Papua - in einem "Act of Free Choice" (Akt der freien Wahl) über die Zukunft des Landes entscheiden. Sie waren von der indonesischen Seite ausgewählt, massiv unter Druck gesetzt und bedroht worden. So verwundert es nicht, dass sie sich einstimmig für den Verbleib West-Papuas bei Indonesien aussprachen. Das Recht auf Selbstbestimmung wurde dem Papua-Volk verweigert. Es muss als moralische Niederlage der Vereinten Nationen gewertet werden, dass sie das Ergebnis dieses "Act of No choice" (Akt ohne Wahl, wie er von den Papua bezeichnet wird) anerkannt haben.

Der Protest gegen das indonesische Regime wurde mit militärischer Gewalt gebrochen. Immer wieder dienten wirkliche oder angebliche Widerstandsgruppen als Vorwand für Truppeneinsätze, die nicht vor der Bombardierung von Dörfern zurückschreckten. Es wird geschätzt, dass in diesem Krieg seit 1963 ca. 100.000 Papuas umgebracht worden sind. Die Täter gingen meist straflos aus.

Hier nur einige Fälle aus der jüngsten Vergangenheit: Am 10. November 2001 wurde Theys Eluay, als Vorsitzender des Papua-Rates international bekannt, von Sondereinheiten des Militärs ermordet. Die Täter bekamen geringe Strafen und wurden später vom Armeechef als "Helden" gelobt.

Der Studentenführer Yusak Pakage und der Verwaltungsbeamte Filep Karma hatten am 1. Dezember 2004 bei einer friedlichen Demonstration die verbotene Morgensternflagge der Papua gezeigt, die dann nach zehn Minuten von der Polizei konfisziert worden war. Das Zeigen dieser Flagge wird von den indonesischen Behörden als Hochverrat ausgelegt. So wurden die beiden verhaftet und zu zehn und fünfzehn Jahren Haft verurteilt. Bei einem Besuch im Gefängnis von Abepura beschrieben sie ihre Haftbedingungen:

Das Gefängnis sei überbelegt, es gebe keine Decken, nicht genug Wasser zum Waschen, das Trinkwasser sei schlecht, manchmal fielen Mahlzeiten aus oder das Essen sei verdorben und medizinische Versorgung gebe es nur, wenn die Gefangenen sie selbst bezahlten.

Zu Tode geprügelt

Am 7. Dezember 2000 überfielen indonesische Sicherheitskräfte Studentenwohnheime und Wohnviertel von Papua in Abepura/Jayapura. Dabei wurden viele Menschen schwer gefoltert, drei wurden getötet.

Der Schweizer Journalist Oswald Iten wurde im Gefängnis von Abepura Zeuge, wie einer der Verhafteten zu Tode geprügelt wurde. Die überlebenden Opfer dieser Terror-Nacht haben sich zusammengeschlossen, um sich gegenseitig zu unterstützen und die Bestrafung der Täter zu erreichen. Doch im September 2005 entschied der neu eingerichtete Menschenrechtsgerichtshof Indonesiens, dass die beiden angeklagten Polizeioffiziere nicht bestraft würden. Dieses Urteil setzt die Tradition der Straflosigkeit fort und ist umso schwerwiegender, als dieser Fall der erste war, der vor diesem Gericht verhandelt wurde. Eines der überlebenden Opfer kommentierte: "Wir glauben nicht mehr an Gerechtigkeit und Recht in Indonesien, es steht nur auf dem Papier."

Am 20. Januar 2006 wurde der 14-jährige Schüler Moses Douw aus dem Dorf Waghete im Hochland von Paniai erschossen, als er am Polizeirevier vorbei ging. Er war auf dem Weg zur Schule. Die Untersuchungen zu diesem Fall sind noch im Gang.

Dies sind einige Beispiele für unzählige andere. Warum geschieht dies alles? Auf die Frage, warum das Militär Zivilisten tötet und Frauen vergewaltigt, antwortete ein Kommandeur der berüchtigten Sondereinheit Kopassus: "Die Papua müssen eine Lektion bekommen, damit sie sich wie moderne Menschen betragen." Das ist der Apartheid-Hintergrund: Die Papua werden nicht als gleichwertige Menschen gesehen, sondern als dumm und rückständig. Damit werden solche Verbrechen gerechtfertigt.

Die Kirchen in West-Papua erheben immer wieder ihre Stimme, so auch aus Anlass des Kindermordes von Waghete. Herman Saud, Präses der Evangelischen Kirche in Papua: "Die indonesische Regierung muss wissen: Wir Papua, wir sind keine Tiere, Tiere, die man einfach töten kann, damit sie sich alles aneignen können, was wir an Reichtum besitzen. Wir sind Menschen! Und wir haben Rechte. Und unser Land ist reich an Bodenschätzen." Die Bodenschätze, der natürliche Reichtum West-Papuas sind ein handfester Grund für Indonesien, den harten Griff auf diese Provinz nicht zu lockern. Es geht um Gold und Kupfer, Tropenholz und Gas.

Im unzugänglichen Hochland liegen unermessliche Schätze: Der US-Konzern Freeport-McMoRan Copper & Gold unterhält hier die weltweit drittgrößte Kupfermine und die weltweit größte Goldmine. Jeden Tag werden 300.000 Tonnen Gestein bewegt, das Edelmetall wird in chemischen Prozessen herausgewaschen. Der Abraum wird in Flüsse geleitet, was dazu geführt hat, dass im Küstenbereich bereits über 130 Quadratkilometer vergiftet sind, ehemals tropischer Regenwald und Nahrungsquelle für die Bewohner. Freeport pflegt enge Beziehungen zum Militär, das die Produktionsanlagen schützt. Immer wieder kommt es zu gewaltsamen Konflikten im Bereich der Mine, wie am 21. Februar 2006, als Petrus Kobagau durch einen Bauchschuss getötet wurde. Kürzlich hat die "New York Times" dokumentiert, dass der US-Konzern zwischen 1998 und 2004 zwanzig Millionen US-Dollar an das Militär gezahlt hat, möglicherweise eine Verletzung amerikanischer Gesetze. Freeport macht so große Gewinne, dass er zum größten Steuerzahler ganz Indonesiens aufgestiegen ist. An der lokalen Bevölkerung gehen diese Gelder fast spurlos vorüber.

Dazu kommt noch eine andere Dimension, eine kulturell-religiöse. Im heutigen Minengebiet lebte das Volk der Amungme. Um den Erzabbau zu ermöglichen, wurden sie aus ihrer Heimat vertrieben. Dabei hat das Land und auch der "Erzberg" für sie eine enorme Bedeutung: Das Land ist ihre Mutter, dabei ist die Bergspitze ihr Kopf und die Flüsse ihre Milch, denn sie ermöglichen das Leben. Die Ebene ist verbotenes Gebiet, wo sie nicht leben dürfen, weil es dort böse Geister gibt. Durch die Vertreibung aus den Bergen sind sie nun gezwungen, in diesen Ebenen zu leben. Freeport zerstört durch den Bergbau den Kopf der Mutter dieses Volkes und vergiftet durch seine Abfälle die Flüsse, die Lebensquelle waren. Die Amungme haben keinen Ort mehr, wo sie nach ihrer Tradition leben können. Denn die Berge sind auch die Heimat ihrer Ahnen, es sind heilige Gebiete. Dorthin gingen sie, wenn sie krank waren oder andere Probleme hatten. Doch dafür haben die "aufgeklärten" Geschäftemacher keinen Sinn.

Zum Holz: Jeden Monat werden ca. 300.000 Kubikmeter wertvollstes Merbau-Holz (1) aus West-Papua illegal exportiert. Auch hier hat das Militär seine Hand im Spiel und verdient kräftig mit. Der Wert der Exporte wird auf 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr geschätzt. Die lokale Bevölkerung verliert zunehmend ihre Lebensgrundlage und wird mit Brosamen abgespeist. Das Holz wird in verschiedenen südostasiatischen Ländern vornehmlich zu Parkett oder Gartenmöbeln weiterverarbeitet und gelangt schließlich auch auf den europäischen Markt.

Im Nordwesten West-Papuas, in der Bintuni-Bucht, sind riesige Gasfelder entdeckt worden. Der Energiekonzern BP (früher British Petroleum) will dort 5 Milliarden US-Dollar investieren. Obwohl BP einen langjährigen Dialog mit der dort ansässigen Bevölkerung führte, ein ganzes Dorf umsiedelte und Entschädigungen zahlte, befürchten Nichtregierungsorganisationen, dass das Militär auch hier - wie bei Freeport - Begehrlichkeiten entwickelt und sich als "Schutzmacht" anbieten wird, sobald die Produktion anläuft.

West-Papua ist ein reiches Land, doch die Papua sind arm. Dies zeigen die Ergebnisse einer neuen Studie über die Verwirklichung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte in West-Papua. So liegt Papua in der Armutsstatistik an vorletzter Stelle der indonesischen Provinzen, während gleichzeitig das dritthöchste Bruttoinlandsprodukt pro Kopf erwirtschaftet wird. Kein Wunder, dass die Papua sich ihrer Reichtümer beraubt fühlen.

Eine Lösung der Papua-Frage kann nur durch einen wirklichen Dialog zwischen der indonesischen Regierung und den gewählten Vertretern der Papua gefunden werden, einen Dialog, der die Papua als gleichwertige Gesprächpartner achtet und der ihr Recht auf Selbstbestimmung anerkennt. Leider ist diese Dialogbereitschaft auf Seiten der Regierung nicht zu erkennen. Sie setzt weiterhin auf eine militärische Lösung. Es kommen immer mehr Truppen in die Provinz. Der Geheimdienst ist allgegenwärtig, es soll eine Atmosphäre der Unsicherheit, des Misstrauens und der Angst geschaffen werden. Und oftmals geschieht das mit Erfolg. Vizepräsident Kalla kündigte an, dass Militärs und Geheimdienst in jedem Gottesdienst sitzen und zuhören. Militärchöre melden sich für Auftritte in Gottesdiensten an, die Gemeindeleitung kann sich dagegen nicht wehren. Es gibt Berichte, dass Gemeindemitglieder nicht mehr in die Gottesdienste und Gemeindegruppen gehen, weil sie nicht neben bewaffneten Soldaten sitzen wollen und nicht offen reden können.

"Wie soll ich in einem solchen Staat leben?", fragte Benny Giay kürzlich auf einer Tagung des West-Papua-Netzwerkes. "Wir wollen nicht mehr im Gefängnis des Einheitsstaates Indonesien leben!"

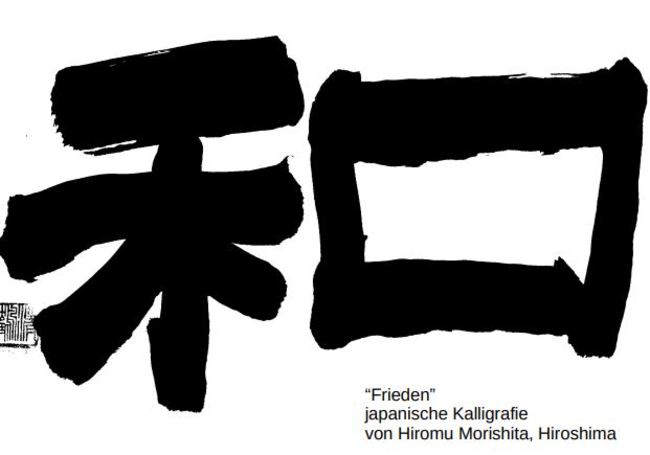

Darum geht es in der aktuellen Diskussion in West-Papua: Unabhängigkeit von Indonesien oder Kampf für eine Sonderautonomie innerhalb des Staates, die schon lange Gesetz ist, aber von der Regierung nicht umgesetzt wird. Solange die Unterdrückung weitergeht und immer mehr leere Versprechungen gemacht werden, werden die Stimmen vor allem der jungen Generation zunehmen, die sich auf keine Kompromisse mehr einlassen wollen. Dann ist das Projekt gefährdet, das die Kirchen dort auf den Weg gebracht haben: "Papua - Land des Friedens". Wie real diese Befürchtungen sind, zeigen die jüngsten Ereignisse: Im März blockierten Demonstranten die Hauptstraße Jayapuras. Sie forderten den Abzug des indonesischen Militärs und die Schließung von Freeport. Die Regierung brachte Militär zum Einsatz, es gab Tote auf beiden Seiten. Verletzte Studenten wagten nicht, Krankenhäuser aufzusuchen, da diese von Sicherheitskräften bewacht wurden.

Dietrich Weinbrenner

Der Beitrag ist zuerst erschienen in Zeitzeichen. Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft, Mai 2006 und danach in eins Entwicklungspolitik 11-12-2006

Weiterführende Links:

<a title="Externer Link zu www.west-papua-netz.de (Neues Fenster)" target="_blank" href="http://www.west-papua-netz.de">home.snafu.de/watchin/

Ev. Kirche im Rheinland, (Hg.): Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte in West-Papua, foedus-verlag 2006, 245 Seiten, 8 Euro

Anmerkung

1) Ein besonders festes, für Bodenverkleidungen begehrtes Tropenholz. Mindestens 300.000 Kubikmeter Merbauholz sollen in den vergangenen Jahren monatlich auf illegalem Weg aus der indonesischen Provinz Papua (früher Irian Jaya) nach China geschmuggelt worden sein, so die indonesische Umweltagentur Telapak und die Londoner Environmental Investigation Agency (EIA) in Jakarta. Die Beschuldigungen, die sich gegen maffiaartige Syndikate richten, wurden per Videoaufnahme belegt. Wie es hieß, gingen die Importe in China für Merbauholz, deren Stockpreise in Papua 10 US-Dollar/Kubikmeter bei Verkaufspreisen von 270 USD/Kubikmeter in China betragen sollen, zum erheblichen Teil in die wachsende Parkettindustrie, die ihre Fertigwaren wiederum in alle Welt exportiert. Quelle: earthhopenetwork.net

Dietrich Weinbrenner ist Pfarrer im Amt für Mission, Ökumene und Kirchliche Weltverantwortung der Evangelischen Kirche von Westfalen.