Umweltzerstörung und Umweltschutz in Ozeanien

03.03.2008: Ein Beitrag von Marion Struck-Garbe, Vorstandsvorsitzende des Pazifik-Netzwerks

In den letzten Jahren hat die weltwirtschaftliche Integration von pazifischen Inselstaaten zugenommen. Dabei spielt der Verkauf von Ressourcen eine erhebliche Rolle. Mal möchte man auf diesem Weg zu besseren öffentlichen Diensten und Infrastrukturen kommen, mal beugt man sich großen Unternehmen, die den Wald, die Bergbau-Rohstoffe und anderes ausbeuten wollen und dies als einzige Entwicklungsoption hinstellen. Ob es für ländliche Gemeinden Alternativen dazu gibt, wird viel zu wenig in Betracht gezogen. Doch solche Möglichkeiten werden längst mit Hilfe von Nicht-Regierungsorganisationen (NRO) entwickelt und erprobt, wenn auch in bescheidenem Umfang.

1. Umweltzerstörung durch Abholzung

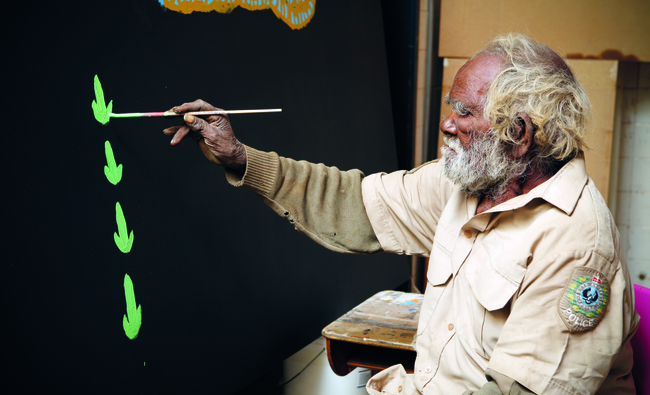

Viele Menschen in Papua Neuguinea (PNG) leben noch im Einklang mit dem Wald. Wald ist für sie so wichtig wie für uns das Wasser aus der Leitung, der Supermarkt und die Apotheke. Kommt es im noch intakten Urwald zu zerstörerischem Holzeinschlag, so hat dies enorme Konsequenzen für die Menschen, ihre Gemeinschaften und ihren Lebensstil. Doch auch für uns sind diese Waldgebiete wichtig, denn sie beeinflussen unsere Temperaturen, Verdunstung, Wolkenbildung und Niederschläge.

Urwaldvernichtung im großen Stil führt umgehend zu globalen Problemen. Denn bislang binden die Waldgebiete einen Großteil unseres Kohlenstoffs und auch viel von unseren Treibhausgasen. Werden sie vernichtet, gelangt weiteres CO2 in die Erdatmosphäre und trägt dort erheblich zur Erwärmung und zum Klimawandel bei. Deshalb forderten viele von den betroffenen Staaten wie etwa Indonesien und PNG kürzlich auf Bali bei den Verhandlungen zu einem neuen Klimaschutzabkommen, dass die Industriestaaten Geld bereitstellen, um den Urwald zu schützen. Denn Waldschutz ist auch Klimaschutz.

Melanesien hat die größten zusammenhängenden Urwaldflächen im asiatisch-pazifischen Raum. PNG beherbergt den fünftgrößten intakten Regenwald - mit 9000 unterschiedlichen Pflanzen, 600 Vogelarten und den größten Schmetterlingen, die es gibt. In den letzten 20 Jahren haben sich ausländische Unternehmen durch skrupellose Geschäftspraktiken die Holzeinschlagrechte für riesige Gebiete in PNG gesichert. Rimbunan Hijau, ein Konzern aus Malaysia, besitzt obendrein seine eigene nationale Zeitung, "The National", und kann so Einfluss auf Gesellschaft und Politik ausüben. Bis heute sind bereits 60 Prozent des Walds durch Holzeinschlag verloren gegangen. Die restliche Fläche (26 Millionen Hektar) ist durch illegales Abholzen bedroht. Oft arbeiten dabei Regierung, Behörden und Holzfirmen Hand in Hand.

Die Normalität heißt Korruption

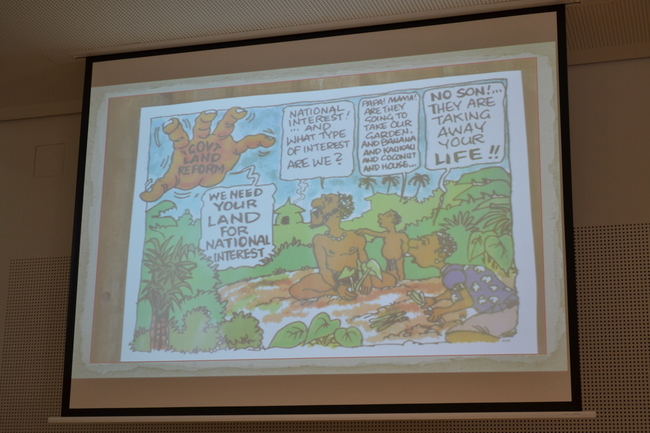

Nicht selten werden die Menschen in den Dörfern solange bearbeitet, bis sie bereit sind, mit den Holzfirmen zusammen zu arbeiten. Es wird ihnen viel versprochen: Generatoren, Straßen, Brücken, Schulen, Kirchen, Gemeindebauten. Doch die Versprechen werden häufig nicht gehalten und es kommt vielfach dazu, dass größere Mengen Holz als vereinbart geschlagen werden. Meist ist es dann zu spät und zu schwierig, sich noch zu wehren. Gewalt und Bedrohung spielen ebenfalls mit. Menschen werden gezwungen, Verträge zu unterschreiben. Korrumpierte Beamte und Polizisten sind kein Schutz. In den Dörfern kommt es zu Konflikten zwischen Gegnern und Befürwortern des Einschlags und weil einige sich bestechen lassen. Sind die Holzfirmen erst einmal da, arbeiten sie schnell und zerstörerisch.

Gekauft wird das Holz meist von Japan und China (zusammen 64 Prozent; China ist inzwischen der größte Importeur von illegal geschlagenem Holz). Danach folgen Korea, Taiwan und Australien. Die größten Abnehmer der chinesischen Holzprodukte sind Japan, die EU und die USA. Sie nehmen unhinterfragt Möbel und andere Produkte ab, die aus illegalem Einschlag stammen. Denn Holzeinschlag ist illegal, wenn Firmen ohne Konzession Wald abholzen, doch auch, wenn Regierungen Konzessionen vergeben, ohne dies mit den Landeigentümern abgestimmt zu haben. Holzeinschlag ist auch illegal, wenn dabei Gesetze und Vorgaben nicht beachtet werden, wenn es zu Bestechung, zu Bedrohung, zu Korruption, zu Schmuggel kommt.

Maßnahmen zur Regulierung

Papua Neuguinea hat strenge Umwelt- und Waldschutzgesetze. Was fehlt, sind die Bereitschaft und die erforderlichen Möglichkeiten, diese Gesetze um- und durchzusetzen. Die Regierung plant, auch für die noch verbliebenen Flächen Einschlagkonzessionen zu vergeben, obwohl viele Firmen gegen die Gesetze verstoßen und den Urwald in Rekordzeit zerstören.

Eine Schwierigkeit für die Regierung, aber auch für die Menschen vor Ort besteht darin, die richtige Balance zwischen Ressourcen-Nutzung und Ressourcen-Schutz zu finden. Die Wälder werden als Chance gesehen, um zu Entwicklung und an Bargeld zu kommen - selbst in abgelegenen Gegenden. Sie sind jedoch auch Lebensgrundlage für alle. Lokale Holzfirmen, die nachhaltige Forstwirtschaft betreiben, könnten ein Schritt aus dem Dilemma heraus sein. Auch bliebe das Geld aus dem Holzeinschlag dann im Lande. Die einheimische "Moma Resource Development Limited" scheint so eine Firma zu sein, die einen neuen Weg der integrierten Waldnutzung geht.

International findet seit 2001 der "Forest Law Enforcement and Governance Process" statt, in dessen Rahmen holzproduzierende Staaten wie PNG und Indonesien mit Holzverbrauchern wie USA und Europa zusammenarbeiten, um größere Transparenz und eine verstärkte Beachtung von gesetzlichen Vorgaben zu erreichen. Schon seit 1986 soll die Internationale Tropenholz-Organization (ITTO) ein Gleichgewicht zwischen der wirtschaftlichen Nutzung der tropischen Wälder und ihrem Schutz sicherstellen. Doch die ITTO hat dies Ziel bislang verfehlt. 1990 wurde beschlossen, dass gehandeltes Tropenholz nur noch aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen darf. 2006 mußte die ITTO eingestehen, dass lediglich 5 Prozent des gehandelten Tropenholz aus nachhaltig bewirtschafteten Beständen kommt.

Es bleibt für Papua Neuguinea eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre, Recht und Gesetz im Waldschutz Geltung zu verschaffen und die Verflechtungen zwischen den großen Holzfirmen und Regierungsbeamten, die regelmäßig zu Korruptionsfällen führen, wirksam zu bekämpfen.

Greenpeace arbeitet seit etwa 10 Jahren in PNGs Western Province mit lokalen Gemeinden an Konzepten für eine ökologische Waldnutzung. Sie sollen ein gutes Einkommen und eine sichere Zukunft ermöglichen sowie das Land vor einer Umwandlung in Ölpalm-Plantagen schützen. Auch auf den Solomon Islands ist Greenpeace seit langem aktiv. Dort konnte in der Morovo-Lagune die großflächige industrielle Abholzung reduziert werden.

Die Hinwendung zur Ökoforstwirtschaft ist nicht auf internationale Gruppen wie Greenpeace und den WWF beschränkt, sondern wird auch von vielen kleinen Umweltorganisationen im Land selbst vollzogen. Häufig werden sie dabei durch kirchliche Hilfe unterstützt. Auf dem Weg über die Gemeindearbeit werden Umwelt- und Ressourcenschutz mit vermittelt; Partners with Melanesians beispielsweise hat ein solches Konzept. Andere zivilgesellschaftliche Gruppen (NROs) bieten eher indirekte Hilfe. So unterstützt z.B. das Environmental Law Centre mit Sitz in Port Moresby Betroffene durch Beratung bei Umweltschäden und in Umwelt-Streitsachen. Alles das sind erste Schritte in die richtige Richtung auf einem langen Weg, um die Lage zu ändern.

2. Umweltzerstörung durch Überfischung

Der Pazifik ist ein Wasser-Kontinent mit reichen Fischgründen. Die Ressourcen des Meeres sind wichtig für unser gesamtes Ökosystem, aber auch für die Entwicklung Ozeaniens. Die vielleicht größte Gefahr für den pazifischen Ozean - wie für alle Weltmeere - ist die Überfischung. Weltweit sind bereits drei Viertel aller Fischbestände bis an die Belastungsgrenze befischt. Im Pazifik ist der Thunfisch bedroht. Dabei kann die Bedeutung der Tuna-Fischerei für die Region mit der Bedeutung von Erdöl für den Mittleren Osten verglichen werden: Thunfisch ist die einzige bedeutende Geldquelle für viele kleine pazifische Inselstaaten.

Jährlich werden etwa 2 Millionen Tonnen Thunfisch gefangen, was rund 2 Milliarden Euro entspricht. Ein Drittel des weltweit gefangenen Thunfischs stammt aus dem Pazifik; darunter fallen 60 Prozent des gesamten Dosenthunfischs und etwa 30 Prozent des Thunfischs für den japanischen Sashimi-Markt. Dort werden besonders hohe Preise erzielt.

Bis vor kurzem wurde noch geglaubt, dass die Thunfischbestände unerschöpflich sind. Doch diese Meinung hat sich drastisch geändert. Die "Ständige Tuna-Kommission" kommt in ihren Berichten heute zu dem Ergebnis, dass Gelbflossen-und Großaugen-Thunfischbestände seit 2006 bereits überfischt sind. Die Fangmengen sind von 200.000 t im Jahre 1972 auf 2.200.000 t im Jahre 2004 gestiegen, wobei sie zu 90 Prozent von ausländischen Fernfangflotten eingeholt werden. Die Einnahmen, die die Inselstaaten durch die Vergabe von Fanglizenzen erzielen, entsprechen lediglich 4 bis 6 Prozent des gesamten Tuna-Umsatzes. Gefischt wird dabei mit Hochsee-Treibnetzen, Ringwadennetzen und Schlepp- und Langleinen. Mit Treibnetzen werden die Meere regelrecht durchgesiebt und es gibt viel zu viel ungewollten Beifang. Um dem Einhalt zu gebieten, hat die UN schon 1992 eine Resolution gegen Hochsee-Treibnetzfischerei verabschiedet. Selbst Japan, Südkorea und Taiwan, die die größten Fangflotten haben, bauten danach ihre Treibnetzflotte ab. Doch die EU akzeptierte das Verbot bis 2002 nicht.

Japan hat die meisten Fischerboote im Pazifik (241), gefolgt von Korea (186) und China (90). Aber auch die USA (32 Boote) und die EU (18 Boote, davon 14 aus Spanien) sind im Pazifik vertreten. Zu den häufigsten Gründen für die Vergabe von Fanglizenzen zu Konditionen, die für die Inseln wenig vorteilhaft sind, zählen: Un¬gleiche Verhandlungsmacht, Konkurrenz, Korruption, fehlende Alternativen. Hinzu kommt eine umfangreiche Fisch-Piraterie, die erhebliche Schäden mit sich bringt. Diese Piratenfischerei ist bar jeder Romantik und bedroht die Fischbestände enorm. Denn die illegal fischenden Boote ignorieren Regeln und Schutzgebiete und zerstören gleichermaßen gesunde Bestände wie alles was ihnen in die Quere kommt. Ihre heiße Ware verladen diese Boote meist schon auf See unter Umgehung jeglicher Kontrolle. Dabei werden legale und illegale Fänge vermischt und so die Spuren beseitigt. Mindestens 1.300 Piraten-Fischerboote (Schätzung: 2001) fischen im pazifischen Ozean. Sie fahren unter der Flagge von Staaten, die nicht fragen, welche Art von Fischerei sie betreiben (Malta, Panama, Honduras, St. Vincent, Grenada, u.a.). Piratenfischerei trägt wesentlich dazu bei, dass die Bestände an Großaugenthun und Gelbflossenthun inzwischen so reduziert sind, dass sie für die weitere kommerzielle Nutzung praktisch in Zukunft völlig ausfallen werden.

Maßnahmen zur Regulierung

Ähnlich wie beim Wald besteht das Problem, dass die Regierungen der kleinen Inselstaaten zwar über Regeln und Rechte verfügen, aber nicht im Stande sind, diese anzuwenden. Die Überwachung funktioniert einfach nicht. Selbst die "Forum Fisheries Agency" mit Sitz auf den Salomonen kann ihren Mitgliedsstaaten nicht angemessen dabei helfen, ihre Fisch-Ressourcen adequat zu managen. Ebenso geht es der "Western and Central Pacific Fishery Commission", die Fangquoten festlegt, doch nicht die Mittel hat, um deren Einhaltung zu überprüfen und Überschreitungen zu verfolgen.

Daneben gibt es auch noch das "Secretariat of the Pacific Community", angesiedelt in Neukaledonien, welches technische Hilfe und Forschungsmöglichkeiten anbietet. Es ermittelt Daten für die Bestände und Fänge, bietet aber auch Schulungsprogramme für technische Berufe und lokale Entwicklungsmaßnahmen an. Das sind erste gute Ansätze; doch weiterhin ist es für die großen asiatischen Flotten extrem einfach, im Pazifik an günstige Abkommen und billige Ware zu kommen.

3. Klimawandel - Hiobsbotschaft für die Inseln

Der Klimawandel ist nicht mehr abzuwenden, höchstens seine Folgen können noch abgemildert werden. Die Vorhersagen sind nicht erquicklich. Zu Recht wird für die Beschreibung bedrohlicher Szenarien auf die untergehenden Inseln des Südpazifiks bezug genommen. Der neue Report des Weltklimarats (2007) geht davon aus, dass sich die Temperaturen an der Erdoberfläche um 2 bis 4,5 Grad erhöhen werden. Steigt die Erwärmung um weniger als zwei Grad, sind die Folgen nach Ansicht von Klimawissenschaftlern soeben noch zu beherrschen. Steigt die Erwärmung deutlich höher, werden katastrophale Folgen befürchtet. Und anders als in seinen vorherigen Berichten heißt es nun, dass Menschen für die erhöhten CO2-Emissionen verantwortlich sind. Die Industrienationen verursachen gut 80 Prozent der menschlichen CO2-Emissionen, obwohl sie nur ein Fünftel der Weltbevölkerung stellen.

Folgen des Klimawandels auf Tuvalu und den Carteret-Inseln

Studien zeigen, dass die erdnahen Temperaturen im 20. Jahrhundert bereits über 0,74 Grad Celsius gestiegen sind und auch in diesem Jahrhundert weiterhin steigen. Somit steigen auch die Wassertemperaturen, die Meere dehnen sich aus und es kommt zu einem Anstieg des Meeresspiegels um jetzt etwa 3 cm je Jahrzehnt. Diese Erhöhung fällt allerdings nicht gleichmäßig aus, sondern ist regional recht unterschiedlich. Hinzu tritt das Schmelzen des Eis am Südpol und der Rückzug von Gletschern etwa in Grönland und andernorts. Sie schmelzen viel schneller als noch vor wenigen Jahren vermutet. Somit ist nicht auszuschließen, dass sich der Meeresspiegelanstieg bis an den oberen Rand der Vorhersagen bewegt. Hinzu kommt, dass Stürme und Sturmfluten an Intensität noch deutlich zunehmen werden. Diese Entwicklung hat für die Bevölkerung auf kleinen Inseln und in tiefliegenden Küstengebieten zukünftig dramatische Auswirkungen; teils haben diese bereits begonnen.

So gab es 2007 bereits erste Berichte, dass Tuvalu erwägt, etwa 3.000 von seinen 11.000 Bürgern aufgrund des Klimawandels zu evakuieren. Tuvalu besteht aus neun Korallen-Atollen (alle zusammen ergeben 26 qkm) und ist am höchsten Punkt gerade eben 5 Meter über dem Meeresspiegel. Doch der Meeresspiegelanstieg führt nicht bloß zu Küstenüberschwemmungen und Erosionen, sondern wird auch den Verlust von Land mit sich bringen. Trinkwasserquellen, Küstenfischfang, Korallenriffe, Pflanzen- und Tierwelt, Lebensräume und Gartenbau sind akut gefährdet.

"We live in constant fear of the adverse impacts of climate change. For a coral atoll nation, sea level rise and more severe weather events loom as a growing threat to our entire population. The threat is real and serious, and is of no difference to a slow and insidious form of terrorism against us." So beschrieb Saufatu Sopoanga, damals Regierungschef in Tuvalu, die Aussichten seines Landes bei den Vereinten Nationen (58th Session of the United Nations General Assembly, New York, 24th Sept. 2003).

Was die Atolle zuerst in Mitleidenschaft zieht, ist die Verbrackung und Versalzung ihrer Süßwasserlinsen (ihre einzigen Trinkwasserquellen neben Zisternen). Sobald der Meeresspiegel steigt, wird die Linse nach oben gedrückt und verkleinert sich dadurch. Durch hohe Wellen kann nun salziges Meerwasser leichter in die Süßwasserlinsen gelangen. Das für die Ernährung und den Anbau nötige Süßwasser wird knapp. Dies und die drohende Landknappheit treibt etwa 3.000 Menschen in Tuvalu dazu, sich schon jetzt Gedanken über eine neue Heimat zu machen. Doch Australien hat ihre Aufnahme als Klimaflüchtlinge bislang verweigert. Neuseeland hingegen hat zugesagt, Flüchtliche auf der Grundlage seiner "Pacific Access Category" aufzunehmen. Dies erlaubt 75 Tuvaluern jährlich die Einreise in Neuseeland, sofern sie englisch sprechen und einen Job nachweisen können.

Tatsächlich jedoch wollen die Menschen ihre Heimat - die Inseln - nicht verlassen und sie bleiben deshalb auch so lange es geht. Das könnte in circa 50 Jahren jedoch unmöglich geworden sein, wenn die Schätzungen von Wissenschaftlern stimmen. Ab dann stehen die Inseln, die durchschnittlich 3 Meter über dem Meeresspiegel liegen, unter Wasser. "Gott hat uns doch nach Tuvalu gebracht, damit wir hier dauerhaft leben", sagt eine Insulanerin, und eine andere Frau ergänzt: "Weggehen bedeutet, unsere Wurzeln und unsere Traditionen zu verlieren." Taxifahrer Lakopu ist hin- und hergerissen: "Mein Herz sagt, bleib in Tuvalu, für den Rest deines Lebens. Aber irgendwie denke ich immer, wir müssen hier weg. Es ist wohl unvermeidlich: Ich werde eines Tages packen und mit der ganzen Familie gehen müssen."

Dann zeigt Lakopu auf seinem Computer, wie "Land unter" herrscht auf Tuvalu. Da quillt das Meer überall durch den Inselboden nach oben, bei einer Springflut vor knapp einem Jahr. Er und seine Freunde haben zu den Bildern einen Song kompo¬niert: "Tuvalu versinkt". Die Botschaft ist bedrückend. Das trinkbare Grundwasser ist dauerhaft versalzen, auch der Pflanzenbau leidet: Nahrung muss importiert werden. Der Premierminister von Tuvalu appelliert an die Weltgemeinschaft: "Ich bitte alle Länder", sagt Apisai Lememia, "den Abkommen zum Klimaschutz beizutreten. Bitte rettet unsere Zukunft, um der Menschlichkeit willen. Wir sind doch alle Gottes Geschöpfe; wir alle haben das Recht, auf unserem Flecken Erde zu leben. Und nicht verschluckt zu werden." [ARD-Weltspiegel, 21.01.2007]

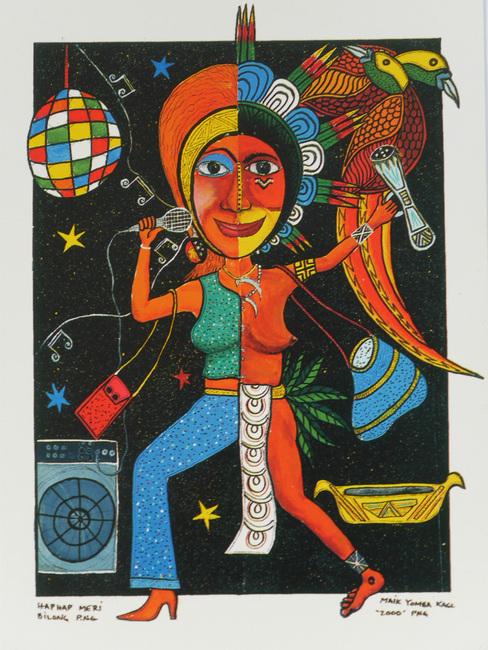

Schon jetzt müssen 2.000 Menschen von den Carteret-Inseln (5 zu Papua Neuguinea gehörenden Atollen) ihre Heimat verlassen. Landknappheit, Wasserknappheit, Nahrungsmittelknappheit, Absterben der Mangroven, Absterben der Korallen und damit die Reduzierung der küstennahen Fischbestände als Folgen des Klimawandels führen dazu, dass es den Menschen dort zunehmend unmöglich wird, auf ihren kleinen Atollen zu überleben. Sie werden deshalb auf die Insel Bougainville umgesiedelt. Die Menschen, die Carteret bewohnen, fühlen sich als Opfer von etwas, für das sie nicht verantwortlich sind.

Im Internet heißt es dazu: "We are bearing the brunt of all these Gas Emissions. Why can't these industrialized countries like America and Australia help. We are suffering from a problem that we are not responsible for. Why can't they help us?" Bernhard Gail zitiert nach Pip Starr Pictures; Zitat inzwischen off-line genommen. Die Seite von Pip Starr Pictures verweist auf ein geplantes Filmprojekt "The First Wave" zu den Evakuierungen auf den Carteret-Inseln und präsentiert weitere Informationen sowie Bildmaterial. Siehe dazu starr.tv/Climate/1389EF06-OA02-4BC3-A039-AD98E7B4E4DF.html und www.flickr.com/photos/16944927@N02/sets/72157602807169706/

Überarbeitete und stark gekürzte Fassung des Vortrags "Umweltzerstörung und Umweltschutz in Ozeanien - zwischen Opferrolle und Selbstbehauptung", gehalten auf der 34. Jahrestagung der Deutsch Pazifischen Gesellschaft am 9. Juni 2007. Veröffentlichung des ungekürzten Vortrags im DPG-Bulletin Nr. G-217, Dez. 2007, und auf der Homepage www.germanpacific.de