Pazifik Aktuell August 2001 (49)

01.08.2001: Aktuelle Nachrichten aus Papua-Neuguinea und den Inselstaaten

| Inhalt: |

INHALT KIRCHLICHE

NACHRICHTEN

Aus

der Ökumene in PNG

Aus

anderen Ländern: Pazifik / Australien

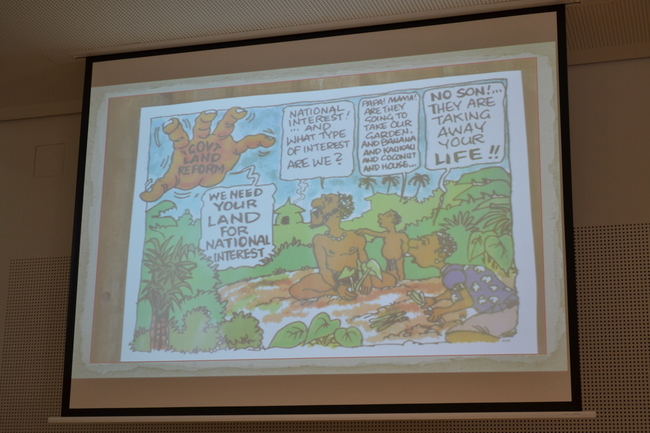

Blutige Proteste gegen Privatisierungspolitik 2.000 Studenten der Universität von PapuaNeuguinea sowie rund 1.000 Gewerkschaftler und Arbeitslose haben fünf Tage lang friedlich vor dem Parlamentsgebäude der Hauptstadt Port Moresby gegen die Privatisierungspläne der Regierung protestiert. Ihr Protest richtete sich vor allem gegen die proaustralische Regierungspolitik von Premierminister Sir Mekere Morauta, gegen die Weltbank und gegen den Internationalen Währungsfonds (IWF). Am 25. Juni, als nur noch ca. 500 Studenten vor dem Parlament in ihrem Sitzstreik ausharrten, griff die Polizei ein, um die Demonstration aufzulösen. Dazu hatte die Regierung sogenannte "riot squads" aus Mount Hagen in den Western Highlands nach Port Moresby beordert. Diese Spezialeinheiten sind besondere, von australischen Soldaten ausgebildete Sondereinsatzkräfte. Das Polizeikommando schoss nach Augenzeugenberichten ohne besonderen Anlass in die Menschenmenge. Vier Studenten waren auf der Stelle tot, zwei weitere erlagen später im Krankenhaus ihren Schusswunden. Mehr als 17 Personen wurden schwer verletzt. Den Unruhen folgten Plünderungen und Brandstiftungen in der Stadt. Morauta verhängte über mehrere Tage eine abendliche Ausgangssperre. Die pazifischen Anrainerstaaten warnten vor Reisen in das Land, internationale Konzerne holten ihre Angestellten zurück. Hintergrund: Weltbank und IWF fordern von der PNGRegierung tiefgreifende Wirtschaftsreformen. Sie verlangen unter anderem, dass die staatliche PNG Banking Corporation verkauft wird, die einzige Bank, die noch in Regierungsbesitz ist. Des weiteren sollen nach ihren Auflagen die Hafenverwaltung sowie das Telekommunikations und das Elektrizitätsunternehmen privatisiert werden. Der Staatsapparat soll um 7.000 Personen abgebaut werden. Außerdem soll das Land seine Grenzen weiter für den Import öffnen. Mit diesen sogenannten "Strukturanpassungsprogrammen" hoffen Weltbank und IWF, PapuaNeuguinea aus der Wirtschaftskrise zu führen. Die Auslandsschulden betragen inzwischen 75 % des Bruttosozialproduktes. Der Schuldendienst beträgt mit 211 Millionen US Dollar rund 40 % des Regierungshaushaltes, die Exporteinnahmen gingen nach der Asienkrise rapide zurück. Währungsfond und Weltbank haben außerdem empfohlen, die überlieferten Regeln für den Bodenbesitz zu "modernisieren", um Entwicklungsprojekte zu erleichtern und den Weg frei zu machen für private Investoren. Das als "land registration act" bezeichnete Programm sieht vor, das in traditionellem Stammesbesitz befindliche Land zu vermessen und in ein Landregister einzutragen. Damit würde das Land aus kommunalem "Besitz" in private Hände übergehen. Einzelne Landbesitzer könnten dann "ihr" Land zur Aufnahme von Bankkrediten als Sicherheit hinterlegen. Die gegenwärtige Regelung der Landfrage (über 90 % des Landes sind in traditionellem Klanbesitz, Individuen haben nur Nutzungsrechte, jedoch keine Besitz oder Eigentumsrechte) würde ausländische Investoren davon abhalten, mit ihren Projekten zur Entwicklung des Landes beizutragen, hieß es aus IWFKreisen. Privaten Besitzern zugeschriebenes Land könnte z. B. Bergbaukonzernen erleichtern, Grund und Boden zu erwerben. Mit den ausländischen Investoren in Tourismus und Bergbau käme wieder Geld ins bankrotte Land, so der IWF, einer erneuten Vergabe von Krediten stünde dann nichts mehr im Wege. Die Weltbank hatte sich vor einem Jahr bereit erklärt, ein Umstrukturierungsdarlehen von 210 Millionen US Dollar zu gewähren, wenn ihre Auflagen erfüllt würden. Die letzten größeren

Streiks gegen die geplanten Strukturanpassungsmaßnahmen von IWF

und Weltbank hatte es im Sommer 1995 unter der damaligen Regierung

von Premierminister Julius Chan gegeben. Ein vorläufiges

Ergebnis der im letzten Jahr durchgeführten Volkszählung wurde

von Andrew Kumbakor, dem Minister für Finanzen, Planung und ländliche

Entwicklung, Ende Juli in Port Moresby vorgelegt. Danach hat PapuaNeuguinea

5,13 Millionen Einwohner. 2,661 Millionen Männer und 2,469 Millionen

Frauen wurden auf der zweitgrößten Insel der Erde gezählt.

Weitere Zahlen: Pro Quadratkilometer leben 11 Menschen, die Wachstumsrate

der Bevölkerung schwankt dabei von 3,6 % jährlich im Hochland

bis zu 2,6 % auf den vorgelagerten Inseln. In allen Provinzen des Landes

herrscht Frauenmangel, auffällig ist das Geschlechterverhältnis

vor allem im National Capital District: Hier kommen 121 Männer

auf 100 Frauen. Kumbakor betonte die Bedeutung des Zensus für

die zukünftige Planung und Entwicklung des Staates. Seit Bekanntgabe

des ersten Aidsfalles im Jahr 1987 sind 242 Menschen an der Immunschwächekrankheit

gestorben. Das teilte Gesundheitsminister Tommy Tomscoll mit. Zur Zeit

sind knapp 4.000 Menschen als an HIVpositiv erkrankt gemeldet, bei

1.336 davon ist die Krankheit bereits ausgebrochen. Tomscoll schätzt

die Zahl der bisher noch unerkannten bzw. nicht gemeldeten Aidserkrankten

auf 10.000 bis 15.000 Menschen. Bougainville: Kabinett stimmt Friedensvereinbarung zu Das Kabinett (National

Executive Council, NEC) von PapuaNeuguinea hat den Friedensvereinbarungen

für Bougainville nach einigen Änderungen zugestimmt. Moi

Avei, Minister für Bougainville, hatte das Kabinett zuvor von

den Wünschen der Bougainville Revolutionary Army (BRA) in Kenntnis

gesetzt. Die Friedensvereinbarungen für die Insel östlich

von PNG beziehen sich im wesentlichen auf drei Bereiche:

Bougainville: Hungersnot auf den Carteret Inseln Auf den nordöstlich von Bougainville gelegenen Carteret Inseln herrscht eine Hungersnot. Sie soll nach Angaben des Katastrophenbeauftragten der Provinz, Ephraim Emenoni, direkt auf die Klimaveränderungen zurückzuführen sein. Der Anstieg des Meeresspiegels durch Erwärmung der Erdatmosphäre habe das Süßwasserreservoir auf den Inseln versalzen und die Ernte zerstört, erklärte Emenoni. Die zunehmenden Wirbelstürme und die raue See hätten zudem den Fischfang verhindert. Besonders betroffen von der Mangelernährung seien die Kinder der insgesamt 3.000 Bewohner der Atolle. Der Kinderhilfsbund

von Bougainville hat inzwischen damit begonnen, Nahrungsmittelpakete

mit Reis, Thunfisch und Dörrfleisch auf dem Motorboot MV Sankamap

nach Carteret zu transportieren. In den Schulen von Port Moresby wurde

dazu aufgerufen, CarePakete für die hungernden Kinder zu stiften. BERGBAU: BHPs Rückzug bis Oktober Premierminister Sir Mekere Morauta vermutet, dass sich der australische Bergbaukonzern Broken Hill Propriety (BHP) bis spätestens Oktober aus der Ok TediGold und Kupfermine zurückziehen wird. BHP hatte bereits im letzten Jahr angekündigt, seine Minenanteile in Höhe von 52 % an einen internationalen Treuhandfonds zu übergeben. Der Bergbaumulti hatte zugegeben, dass die Umweltzerstörungen durch die Mine weit größer als erwartet sind. Die Ok Tedi Mine hat nach Expertenangaben noch Kupfervorräte für die nächsten zehn Jahre. Die Umweltschutzgruppe

PNG NGO Environmental Watch Group (EWG) in PapuaNeuguinea kritisierte

den ‚folgenlosen' Ausstieg von BHP aus der Mine. So hätte

der Konzern keine Angaben darüber gemacht, ob er für die

katastrophalen Folgeschäden des Minenbetriebes in finanzieller

Hinsicht aufkommen werde. Matilda Koma, Koordinatorin der EWG, sagte,

Nahrungsmittelknappheit und der totale Zusammenbruch des Ökosystems

am Ok Tedi und Fly Fluss seien zu erwarten. Der Parlamentarier für

den Bezirk des South Fly Flusses, Gabia Gagarimabu, erklärte, der

geplante Ausstieg von BHP sei symptomatisch für Bergbaukonzerne.

Sie würden sich mit dem Gedanken "Das ist nun nicht mehr unser

Problem" aus der Verantwortung stehlen. Pazifik: Beschluss zum KyotoProtokoll kein Erfolg für Pazifik Vom 16. bis zum 27. Juli hat im Bonner Hotel Maritim die Fortsetzung der Sechsten Vertragsstaatenkonferenz der UNKlimarahmenkonvention (COP 6/2) stattgefunden. Der niederländische Präsident der COP 6/2, Jan Pronk, konnte sich mit seinem Kompromissvorschlag letztendlich durchsetzen. Demnach ist es den Industriestaaten erlaubt, Wälder und bestimmte landwirtschaftlich genutzte Flächen als KohlenstoffSpeicher anrechnen zu lassen. Von dieser Regelung profitieren vor allem Japan, Australien und Kanada. Sie dürfen sich ihre Waldbewirtschaftungsmaßnahmen auf das Klimaschutzziel des KyotoProtokolls von 1997 anrechnen lassen, und zwar um bis zu 3,5 Prozentpunkte ihrer gesamten Reduktionsverpflichtungen. Japan etwa, das seinen Co2Ausstoss nach dem Protokoll von 1997 um sechs Prozent im Vergleich zu 1990 reduzieren müsste, kann die Hälfte seiner Verpflichtungen über die Wälder abdecken. Nähmen alle Industrieländer ihre Freibeträge in diesem Maße wahr, ginge der Ausstoß von Kohlendioxid nach Berechnungen von Nichtregierungsorganisationen nur um 1,8 % zurück und nicht um die im Protokoll veranschlagten 5,2 % im Vergleich zu 1990. Zu den Verlierern der Verhandlungen zählen auf lange Sicht die (pazifischen) Inselstaaten, die im Falle einer weiteren Erderwärmung und des damit einhergehenden Meeresanstiegs als erste in den Ozeanen versinken. Ihre Überlebenschancen sinken in dem Maße, wie die Reduktionsziele heruntergeschraubt werden. Vertreter von Greenpeace sprachen deshalb auch von einem "Kyoto light". Konferenzteilnehmer aus den pazifischen Staaten zeigten sich unzufrieden mit dem Ausgang der Verhandlungen. Positiv bewertet wurde allerdings, dass die jetzigen Beschlüsse einen Beitritt der USA zum Klimaprotokoll weiterhin möglich machen. Der amerikanische Präsident G. W. Bush hatte im Frühjahr verkündet, die USA werde das Protokoll nicht unterschreiben, das "KyotoProtokoll sei tot". Von Umweltaktivisten war ihm daraufhin der Spitzname "Global Warming Bush" gegeben worden. Die in Bonn nach zähen Verhandlungen gefassten Beschlüsse legen das Regelwerk fest, nach dem die Regierungen der 180 Unterzeichnerstaaten ihre Zusammenarbeit ausrichten werden, um die im KyotoProtokoll vorgesehenen Einrichtungen und Verfahren Wirklichkeit werden zu lassen und den Zufluss an finanzieller und technischer Hilfe für "Entwicklungsländer" zu erhöhen. Die Beschlüsse werden zur endgültigen Verabschiedung weitergeleitet an die Siebte Vertragsstaatenkonferenz (COP 7), die vom 29. Oktober bis zum 9. November 2001 im marokkanischen Marrakesh stattfindet. Das KyotoProtokoll tritt in Kraft und wird rechtswirksam, sobald es von mindestens 55 Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention ratifiziert wurde, auf die im Jahr 1990 zusammen mindestens 55 % des Kohlendioxidausstoßes dieser Länder entfielen. Bisher haben 37 Länder, hauptsächlich Entwicklungsländer, das Protokoll ratifiziert. 84 Länder haben das Protokoll bereits unterschrieben, ohne es zu ratifizieren. Bundesumweltminister

Jürgen Trittin will nun die notwendigen gesetzgeberischen Schritte

vorbereiten, damit Deutschland zusammen mit der Europäischen Union

das Protokoll zügig ratifizieren kann. Pazifik: Vereinigung von Atomtestveteranen gegründet Die an den französischen Atomtests beteiligten ehemaligen Arbeiter haben sich im französischen Lyon zur "Vereinigung von Atomtestveteranen" (Association des vétérans des essais nucléaires) zusammengeschlossen. Ziel der Vereinigung sei es, die französische Regierung zur Verantwortung zu ziehen, sagte Dr. JeanLouis Valatx, Veteran der Tests in der Saharawüste und Präsident der Vereinigung. Die Veteranen hätten noch immer keinen Zugang zu ihren medizinischen Akten aus dieser Zeit, ihre Pensionsansprüche wegen gesundheitlicher Folgeschäden würden nicht anerkannt, bemängelte Valatx. Die meisten Krankheiten der Veteranen und ihrer Familien ließen sich auf mangelnde Vorsorge und Schutzmaßnahmen während der Tests zurückführen. Frankreich hatte am 13. Februar 1960 in der Sahara die erste Atombombe namens "Gerboise bleue" gezündet. Am 27. Januar 1996 war die letzte französische Atombombe vom südpazifischen Atoll Fangataufa explodiert. Insgesamt hat Frankreich nach offiziellen Angaben 210 nukleare Tests durchgeführt. Die Vereinigung der Atomtestveteranen hat sich auf eine Initiative des "Centre de Documentation et de Recherche sur la Paix et les Conflits" (CDRPC, Dokumentations und Forschungszentrum für Frieden und Konflikte) hin gegründet. Das CDRPC ist durch

seinen Mitarbeiter Bruno Barrillot eng mit der europäischen PazifikNetzwerkSolidarität

verbunden. Barrillot sagte, die neue Vereinigung werde nun Kontakte

zu anderen Organisationen aufnehmen, die sich ebenfalls um Atomtestveteranen

bemühen, so etwa das "Comité de Suivi Moruroa et nous"

auf Tahiti, das unter Leitung von John Taroanui Doom steht. Studenten helfen bei Besiedelung von Rongelap ArchitekturStudenten der Universität von Hawai'i nehmen an einem Projekt zur Wiederbesiedelung von Rongelap in den MarshallInseln teil. Das Projekt wird vom Pacific Business Centre Programme (PBCP, pazifisches Wirtschaftsförderungsprogramm) der Uni von Hawai'i verwaltet. Das PBCP hat dazu einen Vertrag mit James Matayoshi, dem Bürgermeister von Rongelap, in Höhe von 273,3 Millionen US Dollar unterzeichnet. Die Bevölkerung der kleinen Atollinsel Rongelap war 1954 zwangsevakuiert worden, nachdem die Insel vom radioaktiven Fallout der Atombombenversuche auf dem benachbarten BikiniAtoll getroffen worden war. 1957 kehrten die Bewohner zurück. Aufgrund der hohen Radioaktivität und den daraus resultierenden Krankheiten mussten die Bewohner jedoch die Insel 1985 erneut verlassen. Die Architekturstudenten sollen nun mit ihren Kommilitonen aus anderen Fakultäten einen Plan zur Besiedelung Rongelaps entwickeln. Dazu gehören die Errichtung von Infrastruktur (Straßen, medizinische, soziale und Bildungseinrichtungen, Flughafen), der Bau traditioneller Häuser sowie die Anbindung an Elektrizität und Wasser. Studenten der Landwirtschaft sollen unter Berücksichtigung der Situation auf einer Atollinsel Vorschläge für mögliche Landnutzung unterbreiten. Ob und wie Subsistenzwirtschaft und Fischerei in der Lagune vor Rongelap betrieben werden können, soll die botanische Abteilung der Uni klären. Dr. Tusi Avegalio,

zuständiger Projektleiter beim PBCP, sagte, man wolle einen holistischen

Ansatz vertreten und die Besiedelung Rongelaps auch unter kulturellen

Gesichtspunkten planen. Dazu gehöre die Befragung der auf anderen

Inseln lebenden Einheimischen, was sie von "ihrer" Insel

erwarteten. Schutzzonen für Wale abgelehnt Die internationale WalfangKommission (IWC) hat es abgelehnt, im Südatlantik und Pazifik Schutzzonen für Wale auszuweisen. Die erforderliche DreiViertelMehrheit der 39 stimmberechtigten Mitgliedsländer wurde auf der IWCKonferenz in London nicht erreicht. 20 IWCMitglieder stimmten für die Schutzzone im Pazifik, 13 dagegen, vier enthielten sich. Stärkster Gegner der Schutzzone war Japan. Japan hatte bereits im Vorfeld der Konferenz erklärt, Gelder aus der Entwicklungshilfe zu nutzen, um Unterstützung für seinen Widerstand zu bekommen. Tage nach der Konferenz gab das Land öffentlich zu, Mitglieder der IWC (genauer: sechs karibische Staaten) bestochen zu haben, damit diese gegen das Walfangverbot stimmten. Einziges pazifisches Land in der IWCKommission sind die SalomonInseln. Die Befürworter

der Walfangschutzgebiete erklärten, einige Walarten seien vom

Aussterben bedroht. Vor allem Neuseeland hatte sich vehement für

den Schutz der neun, vor der Küste der Insel anzutreffenden, Walarten

eingesetzt. Alle 16 Mitgliedsstaaten

des Pacific Islands Forum sowie die 22 Mitglieder des südpazifischen

Entwicklungsprogrammes (South Pacific Regional Environment Programme)

hatten sich vor der Konferenz für die Errichtung einer 20 Millionen

Quadratkilometer großen Schutzzone nahe der Insel Samoa ausgesprochen.

Nouméa auf Neukaledonien war erstmals Gastgeber des Gipfeltreffens der "Melanesian Spearhead Group" (MSG). Die MSG war 1988 von dem damaligen Premierminister Vanuatus, Pater Walter Lini, gegründet worden, um die Unabhängigkeitsbestrebungen Neukaledoniens von Frankreich zu unterstützen. Seit der Gründung dabei waren die Sozialistische Befreiungsfront von Kanaky (FLNKS) sowie die Länder PapuaNeuguinea, Vanuatu und die SalomonInseln. In den 90er Jahren trat Fidschi der Gruppe bei. Neukaledonien als Land an sich gehört nicht zur MSG. Auf dem 14. Gipfeltreffen

ging es vor allem um Fragen des regionalen Handels und der wirtschaftlichen

Kooperation zwischen den Gruppenmitgliedern. Ein ständiges Sekretariat

der Gruppe soll auf Vanuatu eingerichtet werden. Die MSG will auch die

Bewerbung Vanuatus um einen Beitritt zur Welthandelsorganisation WTO

unterstützen. Das 32. Pacific

Islands Forum hat vom 16. bis 18. August in der Republik Nauru stattgefunden.

Zum zweiten Mal in Folge nahmen die ranghöchsten Politiker von

PapuaNeuguinea und den Salomonen nicht am Treffen der 16. Mitgliedsstaaten

teil. PNGPremierminister Sir Mekere Morauta entschuldigte sich mit

parlamentarischen Verpflichtungen, er schickte seinen Vertreter Michael

Ogio. Mannaseh Sogarave musste inländische Probleme mit Kompensationszahlungen

lösen. Ebenfalls nicht teilnehmen konnten der fidschianische

Premierminister Laisenia Quarase (Wahlkampf) und der australische Premier

John Howard. Auf der Tagesordnung des alljährlichen Treffens standen

u.a. die Bedrohung pazifischer Inselstaaten durch den Klimawandel,

die Frage um Rechte an Land und geistigen Gütern (intellectual

property rights) sowie die Anfang des Jahres beschlossenen Handelsabkommen

PACER (Pacific agreement on closer economic relations, Vereinbarung

über engere wirtschaftliche Zusammenarbeit) und PITA (Pacific Islands

Trade Agreement). Schwerpunkt der Diskussionen war auch die Frage

nach der regionalen Sicherheit einzelner Inseln, die im vergangenen

Jahr durch Regierungskrisen (PNG), Konflikte und Putsche (Fidschi,

Salomonen) gefährdet worden war. Hohe Diabetesrate auf den Marshall Inseln Die Hälfte der Bevölkerung der Marshall Inseln über 50 Jahre ist an der Zuckerkrankheit Diabetes erkrankt. Diese Zahlen gab Gesundheitsministerin Dr. Lita Santos auf einem workshop des hawai'ianischen "Pacific Diabetes Today Resource Centre" in Majuro bekannt. In den 90er Jahren sei Diabetes die Haupttodesursache der Marshallesen gewesen. An dem workshop nahmen mehr als 30 Personen aus dem Bildungs und Gesundheitswesen teil, um sich zu informieren, wie ein Übergreifen der Krankheit auch auf die jüngere Generation verhindert werden kann. Diabetes ist eine

schwere Stoffwechselerkrankung. Frauen sind von ihr häufiger betroffen

als Männer. Die Stoffwechselkrankheit Diabetes mellitus Typ 1

beruht auf einem Mangel an Insulin, einem Hormon der Bauchspeicheldrüse.

Insulin ist lebenswichtig, um Nahrungszucker aus der Blutbahn in die

Körperzellen aufzunehmen, wo der Zucker zu Energie verbrannt wird.

Bei Personen mit Typ1Diabetes produziert die Bauchspeicheldrüse

nicht genug Insulin. Der Blutzucker kann dann nicht in die Körperzellen

eindringen, um verbrannt zu werden. Er steigt auf hohe Werte an und

läuft durch die Niere in den Urin über. Wenn die Bauchspeicheldrüse

nicht genug oder gar kein Insulin produziert, ist der Blutzucker zu

hoch. Langfristig schädigt ein zu hoher Blutzuckerspiegel alle

Blutgefäße des menschlichen Körpers. Auch bei einer

konsequenten Behandlung (z.B. durch die Gabe von Insulin) können

Spätfolgen auftreten, die den Gesundheitszustand der Betroffenen

stark beeinträchtigen. Tuvalu verdient mit InternetDomaine Einer der kleinsten

Staaten des Pazifiks fährt mit dem Verkauf seines Länderkürzels

.tv an ausländische Firmen hohe Gewinne ein. Die Regierung Tuvalus

hatte die Rechte an der Administration der Domaine mit dem Kürzel

.tv (dotTV) an eine USamerikanische Firma für 18 Millionen US

Dollar verkauft. Tuvalu ist mit 20 % an der amerikanischen Firma beteiligt

und erhält dafür eine Million US Dollar pro Quartal. Tuvalus

Sekretär für Finanzen, Solofa Uota, erklärte, ein Viertel

des Geldes würde auf einem amerikanischen Sparkonto zu guten

Zinssätzen gespart. In fünf Jahren sollte das Geld ausgezahlt

werden, man hätte damit quasi einen "Notgroschen" parat.

Tuvalu ist mit seiner

Landfläche von knapp 26 Quadratkilometern auf vier Inseln und

fünf Atollen sowie einer Wasserfläche von 900.000 Quadratkilometern

eine der kleineren unabhängigen (seit 1978) konstitutionellen Monarchien

im Pazifik. 96 % der rund 10.500 Einwohner sind Polynesier, 2% sind

Melanesier. Vor Einführung des Internets erzielte Tuvalu vor

allem durch den Verkauf seiner ungewöhnlichen Briefmarken Gewinne.

Die Republik Palau

hat mit sofortiger Wirkung die Einreise von Bürgern aus Sri Lanka

(Ceylon) und Indien untersagt. Die Regierung erklärte diesen Schritt

mit der Unzufriedenheit der Einheimischen über die zunehmende Präsenz

der Asiaten in ihrem Land. Obwohl es bislang noch keine gewaltsamen

Konflikte zwischen den römischkatholischen Palauanern und den

muslimischen Sri Lankesen gab, erklärte die Regierung die Religionszugehörigkeit

zum Problem. WESTPAPUA UND OSTTIMOR: Ölvertrag mit Osttimor unterzeichnet Australien und Osttimor haben ein Abkommen über den Abbau von Ölvorkommen im sogenannten OsttimorGap, einer vor der bewaffneten UNOIntervention von Indonesien beanspruchten Region, unterzeichnet. Der Vertrag zur Aufteilung der OffshoreÖlvorkommen im OsttimorGap wurde von dem australischen Außenminister Alexander Downer, dem Minister für Bodenschätze Nick Michin, dem osttimoresischen Wirtschaftsminister Mari Alkatiri sowie dem amerikanischen UNOVertreter Peter Galbraith Anfang Juli unterzeichnet. Aus der politischen

Linken in Australien verlautete boshaft, damit habe sich der bewaffnete

Einsatz australischer Streitkräfte für die Wahrung der Menschenrechte

in Osttimor mehr als ausgezahlt. Die australische Regierung habe die

UNO wahrscheinlich nur aufgrund der reichen Ölvorkommen zu einer

bewaffneten Intervention in Osttimor gedrängt, hieß es zynisch.

SALOMONEN: Honiaras Einwohner unzufrieden mit Kompensationen Die Einwohner der

Hauptstadt der Salomonen, Honiara, sind mit der Höhe der Ausgleichszahlungen

ihrer Regierung unzufrieden. Die Regierung entschädigt zur Zeit

die Menschen, deren Eigentum während des zwei Jahre andauernden

Konfliktes zwischen der Malaita Eagle Force und den Isatabu Freedom

Fighters zerstört worden war. Dazu wurden 23 Millionen US Dollar

zur Verfügung gestellt, 5.200 Menschen haben ihre Ansprüche

auf Entschädigungszahlungen geltend gemacht. Der Sekretär

im Friedens und Versöhnungsministerium, Lucian Ki'i, betonte,

es sei ein Akt guten Willens, Kompensationen zu zahlen. Die Regierung

sei dazu nicht verpflichtet und die Leute sollten sich lieber freuen,

als sich über zu geringe Geldsummen zu beklagen. Die Regierung

fürchte auch den Missbrauch, so hätten einige Leute Anträge

gestellt, deren Eigentum nachweislich nicht durch den Konflikt zerstört

worden war. Vizepremierminister

Allan Kemakeza und sein Sekretär im Friedens und Versöhnungsministerium,

Lucian Ki'i, sind von Premierminister Manasseh Sogavare überraschend

entlassen worden. Beiden wird vorgeworfen, die ihnen übertragene

Aufgabe der Auszahlung von Kompensationszahlungen an von dem Konflikt

geschädigte Familien nicht verantwortungsvoll ausgeführt zu

haben. Beide hätten sich privat aus dem Fond für die kriegsgeschädigten

Familien bedient und Geld für persönliche Zwecke zur Seite

geschafft, erklärte Sogavare die plötzliche Entlassung. Kemakeza

sei politisch und persönlich nicht weiter integer. Zum neuen Vizepremier

wurde William Haomae, Minister für Polizei und Justiz, ernannt.

VANUATU: Erste Frau im WHOVorstand Als erste Frau aus

dem Pazifik ist Myriam Abel in den Vorstand der Weltgesundheitsorganisation

WHO gewählt worden. Die 49jährige arbeitet zur Zeit als

Direktorin für öffentliche Gesundheit in der Hauptstadt

Port Vila. Als Vorstandsmitglied der WHO wird sie nun u.a. für

die jährliche Budgetplanung verantwortlich sein. Abel sagte, in

der pazifischen Region müssten zukünftig übertragbare

Krankheiten wie Tuberkulose und Aids stärker in den Blickpunkt

rücken. Die einzige Strasse

auf der vanuatischen Hauptinsel Efate ist nach umfangreichen Bauarbeiten

wieder für den Verkehr freigegeben. Der Highway war 1988 durch

einen Hurrikan schwer beschädigt worden. Vanuatu hatte Japan um

Finanzierungshilfen beim Wiederaufbau der 127 Kilometer langen "Autobahn"

gebeten. Die japanische Regierung hatte daraufhin die Erneuerung mit

knapp sechs Millionen US Dollar gesponsort. Zur Eröffnung der

Strasse sprach Premierminister Edward Natapei von dem erhofften wirtschaftlichen

Aufschwung und der Entwicklung der Region. Entlegene Gebiete könnten

wieder angefahren werden, der Transport von Waren und Dienstleistungen

entlang der Strasse sei für die 43.000 Bewohner Efates wieder

gewährleistet. FIDSCHI: Übergangspräsident ausgezeichnet Josefa Iloilo, Präsident

der Übergangsregierung in Fidschi, ist mit dem höchsten Orden

der Inselrepublik ausgezeichnet worden. Er erhielt die Auszeichnung

"Chancellor of the Order of Fiji" (CF) am 20. Juli des Jahres.

Iloilo ist nach Ratu Sir Kamisese Mara, dem 81jährigen ExPräsidenten

Fidschis, erst der zweite Träger des Ordens. Der CF wurde 1987

eingeführt, als Fidschi nach den Militärcoups zur Republik

wurde. Am 1. Juli wurden der Direktor des Roten Kreuzes von Fidschi, John Scott (53), und sein Lebensgefährte Gregory Scrivener (39) tot in ihrem Haus in Suva aufgefunden. Beide Leichen waren stark verstümmelt, der Mörder hatte die Körper mit einer Machete in Stücke gehackt. Der tatverdächtige 23jährige Fidschianer Apete Kaisau sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Scott hatte im Putsch

von Mai 2000 eine zentrale Rolle gespielt. Als einem der wenigen war

ihm von Putschführer George Speight erlaubt worden, die Geiseln

während ihrer 56tägigen Haft im Parlamentsgebäude zu

besuchen und medizinisch zu versorgen. Dabei agierte er auch als Überbringer

von Botschaften, Kleidung und Lebensmitteln, die die Angehörigen

der Geiseln ihm mitgaben. Als Mitglied der homosexuellen Szene von Fidschi

hatte sich Scott, der seit 22 Jahren mit Scrivener liiert war, öffentlich

wiederholt für die Wiedereinsetzung der Verfassung von 1997 eingesetzt,

die homosexuellen Bürgern die gleichen Rechte einräumt wie

den heterosexuellen. Die Vereinten Nationen (UN) werden 40 Wahlbeobachter nach Fidschi entsenden. Das gab UNSprecher Fred Eckhard bekannt. Die internationalen Beobachter aus UNMitgliederstaaten und dem UnSekretariat werden die Wahl vom 25. August bis zum 1. September begleiten. Anschließend werden die Beobachter auch bei der Auszählung der Stimmen anwesend sein, sowie die Reaktionen der Bevölkerung auf die Wahlergebnisse analysieren. Auch das Commonwealth

wird ein Beobachterteam nach Fidschi entsenden. Das Team unter Leitung

von Sir Henry Forde, dem ehemaligen Außenminister von Barbados,

besteht aus TeilnehmerInnen aus Vanuatu, PapuaNeuguinea, Sri Lanka

und Namibia. Putschführer

Georg Speight wird in den Nationalwahlen von Fidschi vom 25. August

bis zum 1. September für die Conservative Alliance Party kandidieren.

Speight, der zur Zeit wegen des Putsches vom 19. Mai vergangenen Jahres

vor Gericht steht, erhielt Hafturlaub, um sich in die Kandidatenliste

zur Wahl eintragen zu lassen. Noch haben die Richter im Prozess gegen

Speight und seine elf Gefährten kein Urteil gefällt. Die Höchststrafe

in Fidschi ist jedoch die Todesstrafe. Immer wieder wird spekuliert,

ob Speight davon bedroht ist. KANAKY, FRZ. POLYNESIEN, FRZ. ÜBERSEEGEBIETE: Tahiti feiert Tag der Autonomie An der großen Parade zum "Tag der Autonomie" am 29. Juni in der Hauptstadt von FranzösischPolynesien, Pape'ete auf Tahiti, haben 15.000 Menschen teilgenommen. Der "Tag der Autonomie" wird seit 1984 gefeiert, als Tahiti vom französischen Mutterland der Autonomiestatus verliehen wurde. Das Verfassungssystem von FranzösischPolynesien entstand während der Fünften Französischen Republik und wurde, drängenden Autonomiebestrebungen folgend, 1977, 1984 und 1990 spezifiziert. Eine weitere Ausdehnung der Rechte unter dem sogenannten "internen Autonomiestatut" wurde im Dezember 1995 von der französischen Nationalversammlung verabschiedet und trat im Februar 1996 in Kraft. Heute ist FranzösischPolynesien

ein T.O.M (territoire d'outre mer), also ein autonomes Territorium

Frankreichs in Übersee. Vorsitzender der örtlichen Exekutive

und Repräsentant des Gebietes ist der von einer 49 Mitglieder

umfassenden Territorialversammlung gewählte Präsident, seit

1991 Gaston Flosse. Flosse arbeitet hin auf die Einführung des

P.O.M.Status für FranzösischPolynesien. Als "Pays d'outre

mer" (P.O.M.) hätte Tahiti einen souveränen Status und

seine eigenen Bürgerrechte, damit wäre die größtmögliche

Autonomie bei gleichzeitiger enger Bindung an Frankreich gewährleistet.

Über den P.O.M.Status muss wegen der damit einhergehenden Verfassungsänderung

das Nationalparlament Frankreichs (Nationalversammlung plus Senat)

entscheiden, das nur äußerst selten zusammentritt. Wallis und Futuna begehen Jubiläum Die Inseln Wallis und Futuna haben Ende Juli ein 40jähriges Jubiläum begangen. Am 29. Juli 1961 waren Wallis und Futuna nach einem Referendum zum französischen Überseegebiet (territoire d'outre mer, T.O.M.) erklärt worden. Die zentrale Feier fand in MataUtu, der Hauptstadt von Wallis, statt. Rund 11.000 Menschen nahmen an einem Dankgottesdienst sowie an der anschließenden KavaZeremonie teil. Zeitgleich fanden in der neukaledonischen Hauptstadt Nouméa Feiern statt. In Neukaledonien leben 20.000 Emigranten aus Wallis und Futuna. Die Bevölkerung auf den beiden Inseln beträgt dagegen nur knapp 14.500. Wallis und Futuna

liegen in der geographischen Mitte Ozeaniens zwischen Fidschi, Samoa

und Tonga. Die Wallisianer stammen von Tonganern ab, die Menschen der

Insel Futuna von Samoanern. Wallis und Futuna liegen 255 Kilometer auseinander.

Auf den insgesamt drei Inseln (mit dem Atoll Alofi) werden drei Sprachen

gesprochen, neben der offiziellen Regierungssprache Französisch

auch die polynesischen Sprachen Wallisian und Futunian. TONGA, SAMOA, NAURU, KIRIBATI: Tonga wird verkabelt Tonga erhält

ein 15 Millionen US Dollar teures Fiberoptikkabel. Kronprinz Tupouto'a,

Präsident der Shorline Communications Tonga Ltd., unterzeichnete

den Vertrag zur Verlegung des Kabels mit einem Vertreter der Firma Datacraft

aus Singapur. Für den Betrieb der Telekommunikation per Kabel

hat Shorline Communications extra eine Tochtergesellschaft gegründet.

Die Firma Tonfon steht in direkter Konkurrenz zur regierungseigenen

Tonga Communications Corporation, die bislang das Monopol über

alle regionalen und internationalen Kommunikationsleitungen innehatte.

Tonfon hat die Lizenz für ein Hochgeschwindigkeitsdatennetz erlangt,

das Telefon, Internet und Fernsehen auf sich vereint. Man werde den

Betrieb in Kürze aufnehmen, so ein Sprecher von Tonfon. In spätestens

drei Jahren sollen alle tonganischen Inseln komplett verkabelt sein.

Vertreter der Republiken

von China und Kiribati haben ein Abkommen unterzeichnet, das China den

Fischfang in kiribatischen Gewässern ermöglicht. Die Vereinbarung

sieht vor, dass vier Schiffe der chinesischen Dalian City Fishing Gesellschaft

vor der Küste Kiribatis fischen dürfen. Ein Regierungsvertreter

für die Abteilung "Natürliche Ressourcen" in Kiribati

wollte keine Aussage über den Preis für die Fischereilizenz

der Chinesen machen. Samoa ratifiziert Abkommen über Gefahrenstoffe Die Regierung von Samoa hat das sogenannte "WaiganiAbkommen" ratifiziert. Das WaiganiAbkommen

soll den Import von Gefahrengütern und radioaktivem Abfall in pazifische

Länder verbieten. Es sieht des Weiteren vor, den panpazifischen

Transport radioaktiver Stoffe zu Lagerungsstätten, etwa in Japan,

auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Weiterhin sollen so wenig Gefahrenstoffe

wie möglich produziert und gelagert werden. Zwei der größten

privaten Arbeitgeber auf AmerikanischSamoa, die Star Kist Samoa und

Samoa Packing, verweigern ihren Arbeitern die Erhöhung des Lohnes.

Die rund 5.000 Arbeiter in den beiden Konservenfabriken erhalten zur

Zeit 3,20 US Dollar (7,15 DM) pro Stunde. Damit liegen sie unter dem

für die USA gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn von 5,15

US Dollar (11,50 DM) stündlich. Beide Manager sagten, sie könnten

den Lohn nicht erhöhen, da sie aufgrund der Lohnmehrkosten gezwungen

wären, die Fabriken stillzulegen. Außerdem müssten

mit Erhöhung des Lohnes etliche Arbeiter entlassen werden. Der

niedrige Arbeitslohn sei ein großer Standortvorteil im internationalen

Wettbewerb, erklärten die Manager der Konservenfabriken. Bei

steigenden Löhnen sei man gezwungen, das Land zu verlassen und

die Fabriken in einem Billiglohnland anzusiedeln. AUSTRALIEN: Ministergespräche zwischen Australien und USA Anfang August haben in der australischen Hauptstadt Canberra auf Ministerebene Gespräche zwischen Australien und den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) stattgefunden. An dem Treffen nahmen der amerikanische Staatssekretär Colin Powell und Verteidigungssekretär Donald Rumsfeld teil. Von australischer Seite waren Premierminister John Howard und Außenminister Alexander Downer zugegen. Die Vertreter beider Regierungen kamen darin überein, die Schaffung einer asiatischpazifischen Sicherheits und Verteidigungsallianz zu prüfen. An diesem Bündnis sollen sich auch Japan und Südkorea beteiligen. Powell erklärte zu der Idee eines Bündnisses, dass die USA, Australien, Japan und Südkorea derart viele gemeinsame Interessen hätten, dass über ein gemeinsames weiteres Vorgehen im Bereich der Sicherheitspolitik nachgedacht werden müsse. Alexander Downer betonte zugleich, mit einem etwaigen Bündnis wolle man nicht eine mit der NATO vergleichbare Sicherheitsstruktur schaffen. In Bezug auf die Beziehungen mit der indonesischen Militärführung sind sich beide Länder einig. Die Beziehungen zur indonesischen Militärspitze seien sinnvoll. Der amerikanische Verteidigungssekretär Rumsfeld sagte, die USA erwäge die Wiederaufnahme von Waffenverkäufen an Indonesien. In der Vergangenheit bestand die Zusammenarbeit zwischen Australien und Indonesien in den Lieferungen von militärischem Gerät und Ersatzteilen sowie der Ausbildung indonesischer Offiziere als Spezialeinheiten. Während des

Treffens erinnerten die Minister auch an das 50jährige Bestehen

des Verteidigungsabkommens zwischen Australien und den USA (ANZUS),

in dem Neuseeland wegen seiner Politik eines nuklearfreien Pazifiks

seit 1985 nur noch als "stiller Partner" teilnimmt. Einfuhrgenehmigung für Taro und Buai ab 1.8. Pflicht Zum 1. August 2001

haben sich die Einfuhrbestimmungen für die Knollenfrucht Taro und

die als Buai bekannte Betelnuss geändert. Für beide Früchte

braucht man nun eine Einfuhrerlaubnis, erklärte der australische

Quarantäneausschuss (Australian Quarantine and Inspection Service,

AQIS). Taro und Buai würden nun ebenso behandelt wie andere frische

Lebensmittel, für die man schon seit Jahren eine Einfuhrgenehmigung

der AQIS einholen musste. Wegen der hohen kulturellen Bedeutung beider

Früchte für die Einwohner der pazifischen Inseln habe man

bislang immer eine Ausnahme gemacht. Das sei nun aus Quarantänegründen

nicht mehr möglich, die Gefahr der Einschleppung von Insekten und

Krankheitserregern sei zu groß, so ein Sprecher der AQIS. NEUSEELAND: Tuvalus finden Asyl Die Regierung von

Neuseeland hat den Bewohnern der neun Inseln Tuvalus Asyl angeboten.

Die niedrigen Atollinseln sind wegen des steigenden Meeresspiegels

vom Untergang bedroht. Die Regierung von Tuvalu hat errechnet, dass

ein Großteil der Atolle in den nächsten zehn Jahren so weit

im Meer versinken wird, dass der Lebensunterhalt der Menschen nicht

mehr gesichert werden kann. Sie hat sich deshalb mit der Bitte an die

Regierungen von Australien und Neuseeland gewandt, zunächst Häuser

und Land für 3.000 der 10.500 Einwohner zur Verfügung zu

stellen. Australien hat das Ansinnen abgelehnt, Neuseeland hat jedoch

zugesagt, die Inselbewohner aufzunehmen. Premierministerin Helen Clark

sei sehr aufgeschlossen gegenüber den Problemen der Tuvalus, denen

Bevölkerungsdruck, niedriger Lebensstandard und die Bedrohung

durch den Klimawandel zu schaffen machen, hieß es aus neuseeländischen

Regierungskreisen. Die kleine Atollinsel

Niue (19 km lang, 18 km breit) hat ebenfalls angeboten, Tuvalus aufzunehmen.

15 Familien aus Tuvalu leben bereits auf Niue, das jedoch aufgrund seiner

geringen Höhe ebenfalls vom steigenden Wasserspiegel bedroht ist.

Niue steht in freier Assoziation zu Neuseeland, seine Bürger sind

gleichzeitig Staatsbürger Neuseelands. BRENNPUNKTE/HINTERGRÜNDE: Neue Präsidentin für Indonesien Der seit Oktober 1999 amtierende indonesische Staatspräsident Abdurrahman Wahid ist nach einem Misstrauensvotum abgesetzt worden. Mit Ausnahme von Wahids eigener Partei, der "Partei des nationalen Erwachens" (PKB), hatten alle Fraktionen der Vollversammlung, auch die von Militär und Polizei, dem 60jährigen halbblinden Präsidenten ihr Misstrauen ausgesprochen. Nach der Absetzung am 23. Juli 2001 wurde die bisherige Vizepräsidentin Megawati Sukarnoputri (Demokratische Partei Kampf) als fünfte allerdings erste weibliche Präsidentin des Vielvölkerstaates eingeschworen. Die 54jährige Tochter des ersten indonesischen Präsidenten (1945 1965) und Staatsgründers Sukarno genießt in der Bevölkerung Ansehen, ist jedoch schwierig einzuschätzen. Ihre wichtigsten Verbündeten sind die Militärs, die noch in der nationalistischen Tradition ihres Vaters stehen. Der Zusammenhalt des aus 13.000 Inseln bestehenden Landes und ein zentralistisches Indonesien das sind die Hauptziele der dreifachen Mutter. Damit verfolgt sie eine ganz andere politische Richtung als der abgesetzte Wahid, der den einzelnen indonesischen Provinzen mehr Geld und Macht zugestehen wollte, um die Autonomiebestrebungen von Westpapua und Aceh zu entschärfen. Gus Dur, wie er von seinen Anhängern genannt wurde, schaffte es jedoch nicht, dem Land wirtschaftliche und politische Stabilität zu bringen. Zum neuen Vizepräsidenten

wurde der 61jährige Hamzah Haz von der United Development Party

gewählt. Haz war bereits unter Wahid Minister im Kabinett. Zum

neuen Außenminister wurde Hasan Wirayudha ernannt. Blutvergießen in Aceh dauert an In der Region Aceh an der Nordspitze der indonesischen Insel Sumatra kämpfen muslimische Separatisten für ihre Unabhängigkeit von Indonesien. Bei den blutigen Auseinandersetzungen zwischen den rund 3.000 bewaffneten Kämpfern der Bewegung Freies Aceh (GAM) und indonesischen Militärs sind in den letzten Monaten 900 Menschen umgekommen. Fast täglich werden in den unzugänglichen Bergregionen der Provinz neue Massengräber entdeckt, zuletzt Anfang Juli von RoteKreuz Mitarbeitern ein Grab mit 27 Leichen. Besonders betroffen von den Kämpfen sind die vier Millionen Zivilisten in der Region. Bei dem kleinsten Verdacht der Sympathisierung mit den GAMAnhängern üben indonesische Soldaten Rache und Vergeltung. 50.000 Menschen befinden sich zur Zeit auf der Flucht. 23.000 indonesische Soldaten (TNIStreitkräfte) und rekrutierte Milizen sind an der "Säuberungskampagne" der GAMAnhänger beteiligt. Aceh gehört

wegen seiner Erdgasvorkommen zu den reichsten Provinzen in Indonesien.

Mit der Erdgasförderung des Ölkonzerns Exxon Mobil verdient

die Zentralmacht in Jakarta über eine Milliarde US Dollar im Jahr.

Von der Ausbeutung der Bodenschätze profitieren jedoch nur ausländische

Investoren und die indonesische Zentralregierung, die einheimische

Bevölkerung geht leer aus ebenfalls ein Grund für die Unabhängigkeitsbestrebungen.

SPORT IM PAZIFIK: Pazifische Athleten feiern Erfolge Die pazifischen Athleten haben bei der Leichtathletikmeisterschaft "Conference USA Meet" in Tampa/Florida zur Qualifizierung für die Weltmeisterschaft vom 3. bis zum 12. August 2001 im kanadischen Edmonton gut abgeschnitten. Die AmerikanischSamoanerin Lisa Misapeka stellte ihren persönlichen Rekord im Hammerwerfen mit 67 Meter Wurfweite auf, damit hat sie sich erfolgreich qualifiziert. Misapeka hat angekündigt, sie wolle sich den ozeanischen Rekordtitel zurückerobern, den sie in diesem Jahr an die Australierin Bronwyn Eagles (68,94 m) verloren hatte. Lisa hatte bereits vor zwei Jahren in Sevilla mit einer Weite von 66,06 m die Silbermedaille gewonnen. Der aus PapuaNeuguinea

stammende Clement Abia brach den nationalen Rekord über die 800

m Sprintstrecke in einer Zeit von 1:48.93 min. 140 kg Sportler auf Sprintstrecke Trevor Misapeka

aus AmerikanischSamoa, Bruder der erfolgreichen Hammerwerferin Lisa,

durfte bei den Leichtathletikweltmeisterschaften im kanadischen Edmonton

nicht in der Disziplin "Kugelstossen" antreten. Kurzerhand

entschloss sich der 140 kg schwere Samoaner, die 100 m Sprint der

Männer zu bestreiten. Mit 14,28 Sekunden (Weltrekord 1999 durch

Maurice Green: 9,79 Sek.) stellte der Schwergewichtler seinen persönlichen

Rekord auf und erhielt dafür von den internationalen Medien den

Spitznamen "Schildkröte". Der in Turnschuhen (für

Spikes fehlte das Geld) laufende 22jährige Sportler war mit seiner

Leistung mehr als zufrieden, handelte es sich doch um den ersten 100mLauf

unter Wettbewerbsbedingungen. "Als ich nach dem Start nicht aufs

Gesicht gefallen bin, wusste ich, das ich durchkomme", erklärte

Misapeka nach seinem SprinterDebüt. Dabei sein ist eben alles

nicht nur bei den Olympischen Spielen! Ergebnisse der Ozeanischen Basketballmeisterschaft Die Männermannschaft

aus Neukaledonien hat die fünfte ozeanische Basketballmeisterschaft

in Suva auf Fidschi gewonnen. Im Finale besiegten die Neukaledonier

knapp das heimische Team aus Fidschi mit 81 zu 80 Punkten. Die Bronzemedaille

gewann Australien. Der amerikanische

Sportartikelhersteller Nike ist neuer offizieller Sponsor der Rugbymannschaft

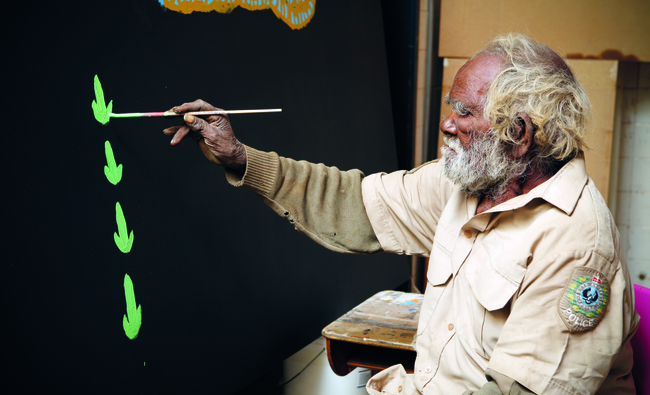

von PapuaNeuguinea (PNG). Die Kumuls (dt. Paradiesvögel) werden

bei ihren diesjährigen Spielen in der ersten Rugbyliga erstmals

im Trikot mit dem einprägsamen Slogan "Just do it!"

(Tu es einfach!) auftreten. Trikot, Hose, Socken und Schuhe werden

das Markenzeichen der Firma Nike tragen. Nike werde auch das Merchandising

der Kumuls in PNG übernehmen, sagte ein Sprecher. Dazu gehörten

vor allem Fanartikel wie Trikots, Schals, Tassen etc. Durch das Sponsoring

der amerikanischen Firma könne eine beträchtliche Summe Geldes

gespart werden, freute sich der Manager der Kumuls. Yap erfolgreich bei Mikronesischen Spielen Yap hat die Spiele

2001 der Föderierten Staaten von Mikronesien (FSM Games) erfolgreich

mit 94 Medaillen, darunter 38 Goldmedaillen, beendet. Zweiter wurde

Pohnpei mit 84 Medaillen (35 goldene). Fidschianer trainiert für Winterolympiade Der fidschianische

Abfahrtsskiläufer Laurence Thomas hat das Training für die

Olympischen Winterspiele vom 8. bis 24. Februar 2002 in Salt Lake City

aufgenommen. Der in Suva geborene Thomas hatte als Skilehrer auf der

Südinsel von Neuseeland gearbeitet. Dort war er 1999 von der damals

neu gegründeten "Fiji Alpine Ski Association" entdeckt

worden. Zur Zeit nimmt der Slalomfahrer an einem dreimonatigen Trainingscamp

in Neuseeland teil, bevor er für weitere zwei Monate in ein Schweizer

Trainingslager wechselt. Thomas ist bereits der zweite fidschianische

Olympiateilnehmer nach Rusiate Rogoyawas crosscountry Abfahrtsskilauf

1988 in Calgary und 1994 in Lillehammer.

Kein

nackter Busen im Parlament Das traditionelle

Outfit des Parlamentariers hatte für Diskussionen gesorgt. Narokobi

will nun eine seriöse Kleiderordnung verabschieden, die allerdings

Raum lassen soll für Teilelemente von traditioneller Kleidung.

Dazu gehöre, dass Frauen zwar im Grassrock, nicht aber "oben

ohne" das Parlament betreten dürften. Ebenfalls seien nackte

Parlamentarier, die nur mit einem Penisköcher bekleidet das Gebäude

betreten, nicht angemessen, schlug der Parlamentssprecher den Mitgliedern

die neue Kleiderordnung vor.

Die Internationalen

Weltmeisterschaften der Marching Show Bands finden alljährlich

statt. Im letzten Jahr gewann die tonganische Band im kanadischen Stempede

den ersten Preis in der Gruppe der professionellen Bands. Ausrichter

der diesjährigen Meisterschaft war die Stadt Potsdam, in die 29

Marching Show Bands aus der ganzen Welt gereist waren. Finanzielle Unterstützung

des Marschmusikfestivals kam u.a. vom Präsidenten des Potsdamer

Parlamentes. Einer der Hauptsponsoren war der amerikanische FastfoodKonzern

Mc Donald's. Die brandenburgische Stadt Potsdam bei Berlin ist zur

Zeit Veranstaltungsort der Bundesgartenschau.

Für Jubel auf

den Zuschauerrängen sorgte auch Benson Korimara aus Kiribati.

Der in SeppMaierGedächtnishose angetretene Mann wurde um ein

Haar im 1500mVorlauf von Weltrekordler Hicham el Guerrouj überrundet.

Korimara kam 60 Sekunden nach dem Weltmeister ins Ziel und wurde dort

wesentlich ausgiebiger gefeiert als der marrokanische Sieger.

1994 begann die

für den Bereich "Demilitarisierung des Pazifiks" zuständige

Salabula im PCRC, dem Sekretariat der Bewegung für einen nuklearfreien

und unabhängigen Pazifik (NFIP). Sie leitete zahlreiche Aktionen

gegen die militärische Aufrüstung sowie gegen den Transport

radioaktiver Abfälle durch den Pazifik und für die Unterzeichnung

des WaiganiAbkommens. Die Stellvertreterin von Direktorin Hilda Lini

war u.a. Mitherausgeberin des Buches "Kirisimasi" über

die gesundheitlichen Spätfolgen von britischen Nukleartests bei

den Einheimischen.

[....] If evil take

thy life, tell mother, tears be not for me, but for thy country. Because

thy die for thy country hence thy meaning of nationalism be understood.

Thy blood. Thy rights. Thy freedom. So shall it be, the wind of change.

(Gedicht zum Tod der sechs Studenten in Port Moresby am 25. Juni) KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Aus der ELCPNG

und anderen Lutherischen Kirchen Synodenvorbereitung auch in Port Moresby Vision 2010

Kirche unterstützt Bildungsreform

Aus der Ökumene in PNG Bischof Barnes gegen Privatisierung Protest gegen Gesetzesänderung zu Spielautomaten Ausgangssperre wegen Evangelisation aufgehoben

Aus anderen Religionsgemeinschaften in PNG Das Buch Mormon bald auch in Tok Pisin Aus anderen Ländern: Pazifik / Australien Weltkirchenrat berät auf Fidschi über Globalisierung

Wie der Referent des ÖRK für Wirtschaftsfragen, Rogate Mshana erklärte, finde die Konsultation im pazifischen Raum statt, weil diese Region besonders unter den negativen Auswirkungen der Globalisierung zu leiden habe. Der pazifische Raum werde auf Weltforen häufig außer Acht gelassen, weil er nicht dicht besiedelt ist und weit entfernt liegt von den Zentren politischer und wirtschaftlicher Aktivität. Die pazifischen

Inselstaaten stellten mit ihrem Konzept der "Insel der Hoffnung",

einer Metapher für die ganzheitliche Auffassung vom Leben, zu

der Großzügigkeit, Gegenseitigkeit und gemeinsames Teilen

gehören, ein überlebensfähiges Modell aus ihrer Kultur

der Globalisierung gegenüber. Die Kirchen der Welt wurden von der

Konferenz aufgefordert, ihre prophetische Funktion in der Opposition

gegen die Globalisierung wahrzunehmen. Luther Seminary

Nur Männer auf die Kanzel |