Papua-Neuguinea: 50 Jahre politisch unabhängig

Eine Pressemitteilung des Pazifik-Netzwerks e.V.

Als Papua-Neuguinea (PNG) am 16. Sept. 1975 politisch unabhängig wurde, lebten dort kaum 4 Millionen Menschen. Heute sind es mindestens 12-15 Millionen. 60% davon wurden nach 2000 geboren, sind also gerade mal 25 Jahre alt. Bloß Wenige, die die Unabhängigkeit 1975 schon als junge Erwachsene erlebt haben, leben heute noch. Was bei den schon seit Wochen andauernden Feierlichkeiten in dem rohstoffreichen, krisengeplagten Land als Erzählung von PNGs Unabhängigkeit kursiert, ist überwiegend Mythos, eine den Status Quo stabilisierende Deutung des Geschehens so wie sie heute in den Schulbüchern steht.

Was ist damals wirklich passiert? Und was seitdem? Und was ist Papua-Neuguinea für die nächsten 50 Jahre zu wünschen?

Kolonialismus hat Neuguinea, die zweitgrößte Insel auf Erden, in erst drei Teile und dann zwei Hälften zerrissen. Indonesien hat sich den Westteil Neuguineas einverleibt, die östliche Hälfte, die im Norden einstmals auch 30 Jahre deutsche Kolonie gewesen ist, wurde schließlich von Australien als gesamtes Staatsgebilde in die Unabhängigkeit entlassen. Erzählt wird davon heute, dass dort seit den 1960er Jahren der Wunsch wuchs, unabhängig zu werden. Das ist auch nicht falsch, denn an den Küsten und besonders auf den vorgelagerten Inseln des Bismarck-Archipels gab es laute Stimmen, die Unabhängigkeit einforderten. Dies waren die Gebiete, die seit Längerem Erfahrung mit Kolonialmächten gesammelt hatten. Ganz anders im Hochland, wo es noch lange Zeit Gegenden gab, die wenig Kontakt mit der Außenwelt hatten.

In Vorbereitung auf die Unabhängigkeit ließ Australien im heutigen Papua-Neuguinea Ende 1973 eine Selbst-Regierung mit beschränkten Zuständigkeiten zu. Damals gab es im Hochland eine starke Bewegung gegen eine zu schnelle und vollständige Unabhängigkeit. Noch in 1974 waren diese Abgeordneten im damaligen ‚House of Assembly‘ mehrfach knapp in Überzahl. Das oft gehörte Argument ist damals gewesen, dass das Land zu unvorbereitet und noch nicht reif für die Unabhängigkeit sei. Genau das ist bis in die 1960er Jahre auch die australische Argumentation gewesen. Zugleich gab es im Süden, dem ehemals britischen Gebiet, wo auch die Hauptstadt Port Moresby liegt, die Papua Besena, eine Partei, die Unabhängigkeit forderte, allerdings bloß für dieses Gebiet. Es waren nicht wenige Separatisten dabei, die mit dem Hoch-land nichts zu tun haben wollten. Sie riefen schon am 16. März ihre eigene Unabhängigkeit aus, wurden jedoch ignoriert.

Nicht viel anders auf Bougainville, wo sich viele eher den Solomon Islands zugehörig fühlen. Dort gab es damals bereits die Panguna Kupfermine, die jahrelang PNGs größte Einnahme-quelle bleiben sollte. Bougainville hatte für sich einen Autonomie-Status gefordert, doch nicht erhalten. Im Gegenzug hisste die Insel daraufhin zwei Wochen vor Papua-Neuguinea seine eigene Flagge und erklärte sich einseitig unabhängig. Doch auch das wurde ignoriert und die Insel wurde PNG einfach als Provinz angegliedert. Eine Fehlentscheidung, wie sich heraus-stellen sollte als 1989 im Streit um die Mine ein Bürgerkrieg ausbrach, der in den folgenden zehn Jahren nahezu 20.000 Menschen das Leben kostete. Etwas was bis heute ungelöst ist, denn 2019 stimmten die Menschen auf Bougainville in einem Referendum zu 98% für ihre Unabhängigkeit von PNG. Ein Thema, das bei den jetzigen Feierlichkeiten eher stört.

PNG hat seine Unabhängigkeit damals nicht mit Waffen gegen die Kolonialmacht erkämpfen müssen. Im Gegenteil. Australien hatte daran plötzlich ein starkes Interesse, denn Indonesien hat seinerzeit verhindert, dass aus Niederländisch-Neuguinea ein unabhängiges West-Papua wurde. Ab 1962 rückten dort indonesische Streitkräfte ein. 1969 stand fest, dass es jetzt eine Landgrenze zwischen Indonesien und Australien, der letzten Kolonialmacht PNGs, mitten auf Neuguinea gab. Eine Grenze, die sich im Ernstfall kaum verteidigen lassen würde. Hatte Australien bis dato jede Unabhängigkeit PNGs in weite Ferne gerückt, so änderte sich dies nun schlagartig. Australien ging nun ganz eilig daran, Papua-Neuguinea zu einem unabhängigen Pufferstaat zwischen sich und Indonesien zu machen. Dem Land wurde seine Unabhängigkeit mit Hilfsgeldern, Budgetzuschüssen und einem nagelneuen Regierungsviertel versüßt.

Michael Somare, dem ersten Regierungschef PNGs, gelang es damals, gegen alle Bedenken im Land die ethnisch fragmentierten Kräfte zu bündeln und ein Bündnis zu schmieden, um Papua-Neuguinea 1975 zügig sanft in die Unabhängigkeit zu führen. So wie dies Australiens Wunsch entsprach. Die Stimmung ist damals euphorisch gewesen, die Erwartungen waren riesig. Viele hofften, dass sich ihre Lebensverhältnisse rasch zum Besseren wenden würden - und wurden enttäuscht.

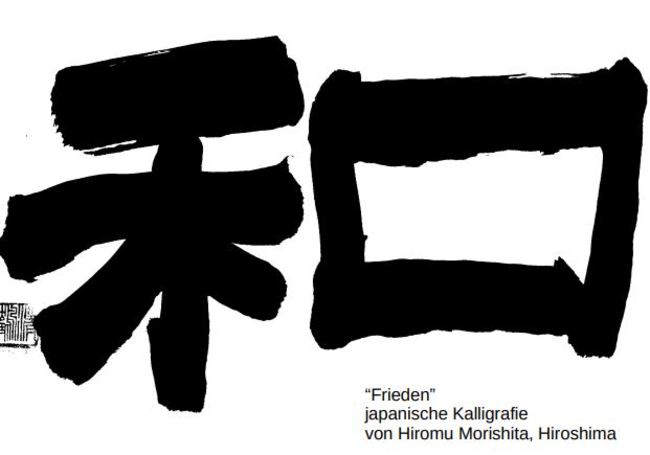

50 Jahre PNG.

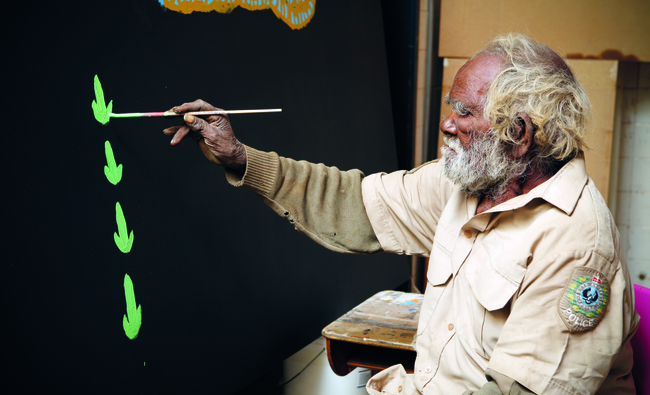

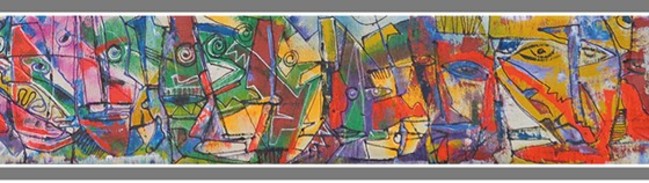

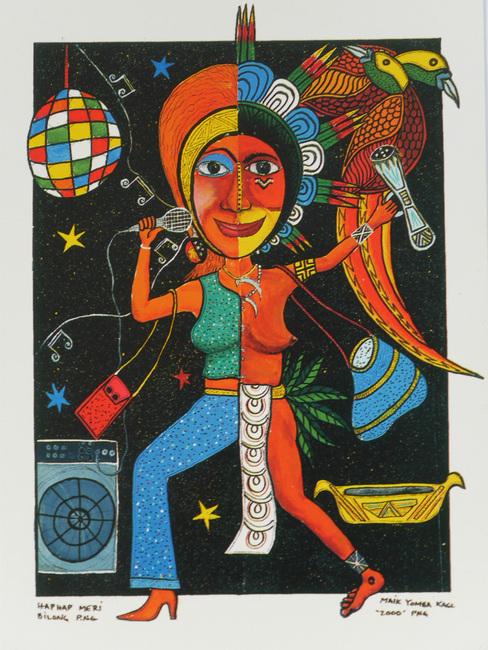

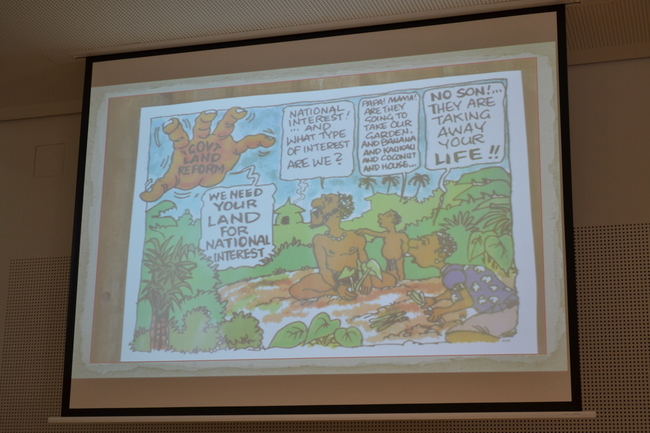

Seit fünf Jahrzehnten ist Papua-Neuguinea nun politisch unabhängig. Nation-Building ist schwierig geblieben in diesem Land mit 840 unterschiedlichen Ethnien, Sprachen, Kulturen. Es gibt Entwicklung, doch viel davon geht in die falsche Richtung. Lediglich Wenige in den Städten profitieren und natürlich die großen ausländischen Konzerne, die PNGs Mineralien, Öl und Gas, Regenwald und Ozean plündern und empörende Umweltschäden hinterlassen. Im ländlichen Raum, wo die Bevölkerung zu gut 80 Prozent lebt, gibt es weiterhin keinen Strom, keine Wasserleitungen, keine öffentlichen Einrichtungen. Die meisten Menschen sind Zaungäste des Rohstoffbooms geblieben und werden zunehmend marginalisiert.

Für den Staat bestand die größte Schwierigkeit darin, Leistungen bis zu den Menschen in den abgelegenen ländlichen Gebieten zu bringen. Geld wurde ausgegeben, doch bei den Leuten in den Dörfern kam kaum was an. Nach und nach ließen sich Vettern- und Günstlingswirtschaft, Misswirtschaft und Korruption kaum noch übersehen. Regierungen wechselten zunehmend häufig, Misstrauensvoten führten zu Instabilität. Im Jahrzehnt um die Jahrhundertwende kam es deshalb zu mehreren ‚Reformen‘, die die Mängel beheben sollten, doch bloß einiges verbessert und anderes verschlimmbessert haben. Den Provinzen wurden finanzielle Mittel entzogen, Distrikte und Lokalregierungen werden weiterhin kaum unterstützt. Geld fließt auch heute lediglich ad hoc. Zugleich zog das Machtzentrum Port Moresby viele Entscheidungen an sich. De facto hat man den Öffentlichen Dienst entmachtet und lässt das Geld nun von den gewählten Politikern, den Abgeordneten des nationalen Parlaments, direkt verteilen. Die Pro-bleme wurden damit nicht beseitigt, sondern verschärft.

PNG ist ein ressourcen-reiches Land, doch es fehlt überall an Geld. Management scheint ein Fremdwort. Alle denkbaren Übel sind heute im Überfluss vorhanden: Vetternwirtschaft, Verschwendung und Staatsversagen, Ressourcenkonflikte, rasches Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und starke Binnenmigration, wachsende soziale Ungleichheiten, Korruption, Chaos und alle möglichen Formen von Gewalt, oft bricht sich einfach Verzweiflung die Bahn.

Wenn Papua-Neuguinea in diesen Tagen seine Unabhängigkeit zelebriert, kann zu Recht gefragt werden, was gibt es eigentlich zu feiern? Die Regierung wird weiterhin von ‚Erfolgen‘ schwärmen, doch PNGs Zivilgesellschaft bezweifelt diese sich regelmäßig wiederholende Fort-schritts-Erzählung seit langem.

PNG 2050 und danach.

Nach 50 Jahren Unabhängigkeit zeigt das Land heute eigentlich ein ziemlich düsteres Bild. Extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit, steigende Auslandsschulden, steigende Inflation und ein (gescheitertes) Entwickungsmodell, das auf Extraktivismus und Rohstoff-Raubbau basiert, und dabei den meisten Menschen in PNG bloß Brosamen lässt. Die viele Gewalt, die es heute im Land gibt, ist auch eine Folge davon. Diese PNG-Dauerkrise ist allerdings menschengemacht, das Ergebnis von falschen Prioritäten und vielen falschen Entscheidungen.

Papua-Neuguinea hat jedoch auch weiterhin das Potential, sein eigenes Haus in Ordnung zu bringen. Es ist in Ozeanien ein Koloss, ausgestattet mit beidem: Riesigen Möglichkeiten und riesigen Problemen. Momentan schlafwandelt das Land ständig am Abgrund. Doch wenn es dort künftig gelingt, sich zu berappeln und zu gesunden, dann kann sich vieles in PNG und auch pazifikweit zum Besseren wandeln.

Die Regierung selbst hat seit etwa 15 Jahren eine eigene ambitionierte Zukunftsvision, ihre Vision 2050. Doch sie bricht darin nicht mit dem in PNG vorherrschenden Entwicklungsansatz. PNGs Vision 2050 zeichnet ein Szenario, das bessere Beteiligungsmöglichkeiten für die breite Bevölkerung schaffen soll. Sozusagen als Nebeneffekt der Großprojekte, die es im Lande gibt. Es ist das populistische Versprechen einer fairen, weisen, gesunden und glücklichen Nation. Schon jetzt nach den ersten 15 Jahren lässt sich sagen, dass die proklamierten Verbesserungen nicht erreicht wurden und auch künftig nicht erreicht werden können.

Die lokale Nicht-Regierungsorganisation ACT NOW! hat zu Recht kritisiert, dass die Vision 2050 sich an globalen Entwicklungsmaßstäben orientiert, die weit weg sind von den Realitäten in Papua-Neuguinea. Es ist absurd zu erwarten, dass PNG bis 2050 zu den ersten 50 Ländern im UN Human Development Index aufsteigen kann (zu den Ländern mit mittlerem Einkommen). Das Land befindet sich momentan auf Rang 160 und wenn sich politisch nichts grundsätzlich ändert, dürfte es dort unten bleiben - egal was von den Politikern als Traum an die Wand gemalt wird.

Die nächste Generation an Entscheidern in PNG, die nun auch zunehmend gut ausgebildet ist, muss die falschen Entscheidungen aus den letzten 50 Jahren korrigieren. Wichtige Reformen stehen an, ein Umbau des Staatsapparats bis zu den Provinzen und Kommunen, eine Reform des Öffentlichen Diensts. Insbesondere muss endlich die Landwirtschaft gefördert werden und die Rest-Wirtschaft muss diversifizieren. Dazu müssen sich die Reformkräfte zusammen-schließen und an einem Strang ziehen. 2027 sind die nächsten Wahlen und eine gute Gelegenheit, die alten Beharrungskräfte zu verdrängen. Wenn jemand wie Allan Bird, zurzeit Gouverneur der Provinz East Sepik und dort recht erfolgreich, dann Regierungschef würde, könnte die nächste Generation tatsächlich einen Neustart schaffen. Das wäre Papua-Neuguinea zu wünschen.

Eckart Garbe für den Vorstand des Pazifik-Netzwerks