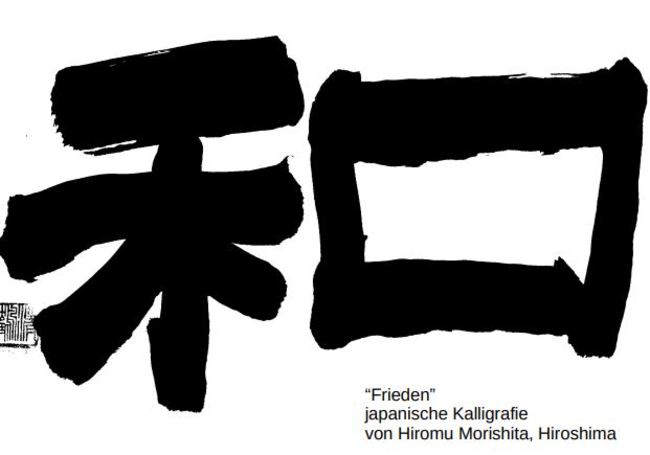

80 Jahre Hiroshima und Nagasaki

Pressemitteilung des Pazifik-Netzwerks

Hiroshima und Nagasaki 80 Jahre

Am 6. und 9. August 1945 zerstörten die USA mit zwei Atombomben die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki – mit verheerenden Folgen. Bis Ende des Jahres 1945 starben in Hiroshima etwa 140.000 Menschen, in Nagasaki 74.000. Weitere überlebten schwer verletzt, viele starben später an den Folgen, mit zeitlicher Verzögerung stiegen die Fälle von Leukämie, Schilddrüsen-, Brust- und Lungenkrebs sowie anderen Krebsarten stark an. Die Kinder der Menschen, die der Strahlung ausgesetzt waren, erkrankten oft an Spätfolgen durch genetische Fehlentwicklungen.

Wenig bekannt ist, dass Koreaner, vor allem koreanische Zwangsarbeiter, zum Zeitpunkt des Atombombenabwurfs etwa zehn Prozent der Bevölkerung Hiroshimas ausmachten. Erst in den 1990er-Jahren wurden die koreanischen Überlebenden offiziell anerkannt.

In Japan werden die Atombombenüberlebenden als Hibakusha (wörtlich übersetzt: 'Die von der Bombe Betroffenen') bezeichnet. Zwei Hibakusha waren im Juni 2025 mit der japanischen Friedensorganisation 'Peace Boat' in Hamburg.

Ito Masao war zum Zeitpunkt des Bombenabwurfs über seiner Heimatstadt Hiroshima fünf Jahre alt. Seine Schwester und sein Bruder waren näher am Explosionszentrum und sofort tot. Obwohl er ein kleiner Junge war, erinnert er sich daran, dass die Leichen von Freunden und Verwandten gestapelt und in Ermangelung von Alternativen schnell verbrannt wurden. Als Ito älter wurde, rieten ihm seine Eltern, sich nicht als Hibakusha anerkennen zu lassen, da er sonst keine Frau finden würde.

Zu den medizinischen Problemen (erst ab 1956 wurden die Behandlungskosten vom japanischen Staat übernommen!) kam eine Diskriminierung in fast allen Lebensbereichen hinzu. Selbst als klar war, dass Strahlenfolgen nicht ansteckend sind, wurden Überlebende gemieden, fanden weder Arbeit noch (in vielen Fällen) Lebenspartner und waren weitgehend aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen.

Die meisten Hibakusha schwiegen, ihr Leiden wurde durch die japanische Gesellschaft tabuisiert, und generell ist in Japan das Thema der Atombombenabwürfe und ihrer Folgen fast nie angemessen zur Sprache gekommen, was Ito Masao bis heute zu schaffen macht.

Die psychologischen und sozialen Folgen der Bombenabwürfe beschäftigten auch Kuramori Terumi aus Nagasaki, die bei der dortigen Bombenexplosion ein Jahr alt war. Ihre Eltern hätten ihr sehr spät von den Atombomben erzählt und seien auf Nachfragen hin so traurig geworden, dass Kuramori nie wieder Fragen stellte. Ihre eigene Tochter hatte das Problem, dass die Eltern ihres Freundes sich gegen eine Heirat mit Nachkommen von Hibakusha (letztendlich erfolglos) stellten.

Ito Masao und Kuramori Terumi wollten aus der Opferrolle herauskommen und haben sich der Organisation 'Nihon Hidankyo' angeschlossen, die für ihren Einsatz für die Überlebenden und gegen künftige Atombombenexplosionen 2024 mit dem Friedensnobelpreis geehrt wurde.

Nur wenige Wochen vor den Atombombenabwürfen über Hiroshima und Nagasaki hatte am 16. Juli 1945 mit dem Test 'Trinity' die erste Atombombenexplosion in der Wüste New Mexicos stattgefunden. Es folgten mehr als 2.000 Explosionen im Rahmen von Atomwaffentests weltweit, davon über 300 im Pazifik, mit katastrophalen gesundheitlichen und ökologischen Folgen, bis heute, für Menschen und Umwelt.

Heute bedrohen uns immer noch mehr als 12.000 Atomwaffen; vor dem Risiko eines versehentlich ausgelösten Atomkriegs verschließen unsere Regierenden die Augen. Dabei sind die humanitären Folgen eines Einsatzes von Atomwaffen völlig inakzeptabel. Unsere aktuelle deutsche Regierungskoalition hat das Ziel einer atomwaffenfreien Welt aus ihrem Koalitionsvertrag gestrichen, und kauft in den USA neueste F-35A Kampfflugzeuge, die dazu gedacht sind, im Rahmen der 'nuklearen Teilhabe' auch Atomwaffen zu tragen. Die in Deutschland stationierten US-Atomwaffen werden laufend modernisiert. Gerade hat das Verteidigungsministerium bestätigt, dass der für die F-35A erforderliche Umbau des Militärflughafens Büchel in der Eifel, wo etwa 20 US-Atomwaffen stationiert sind, rund 800 Millionen Euro teuer wird als geplant und nun voraussichtlich 2 Milliarden Euro kostet.

Hoffnung gibt allein das Inkrafttreten des Atomwaffenverbotsvertrages (AVV, 2021), der inzwischen von 73 Staaten ratifiziert wurde, dabei auch von pazifischen Inselstaaten wie Fidschi, Kiribati, Palau, Samoa, Vanuatu, Niue, Tuvalu, Nauru, Cook Islands, Solomon Islands und Timor-Leste sowie Neuseeland (inkl. Tokelau). Auch Randstaaten des Pazifiks wie Indonesien, Malaysia, Vietnam und die Philippinen sind beigetreten. Eine sichere Welt ohne Atomwaffen ist nötiger denn je.

Der Vorstand des Pazifik-Netzwerks e.V.