Die bitteren Früchte eines viel zu späten Abschieds

22.08.2025: Zur aktuellen Situation in Kanaky

Die bitteren Früchte eines viel zu späten Abschieds

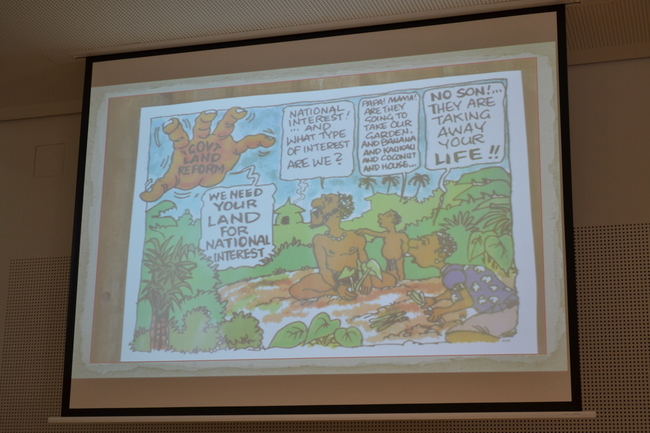

Im Rundbrief des Pazifik-Netzwerks ist seit Mai 2024 wiederholt auf die Ereignisse und die bedrückende Lage in Neukaledonien (Kanaky) hingewiesen worden. Dort hatte es damals im Mai schwere Unruhen gegeben, ausgelöst durch einen Versuch, das Wahlrecht zu Ungunsten der indigenen Bevölkerung zu ändern. In Neukaledoniens Hauptstadt Nouméa kam es tagelang nachts zu bürgerkriegsähnlichen Szenen, zu Ausschreitungen, Randale und Zerstörungswut. Frankreich schickte zusätzliche Sicherheitskräfte, um die Situation zu befrieden, und diese verhafteten angebliche Intriganten, um sie in Gefängnisse in Frankreich zu stecken. Es sah nicht danach aus, dass Paris begriff, dass endlich eine Lösung für die Konflikte in dem Gebiet gefunden werden muss.

Frankreich ist dort seit nun 172 Jahren Kolonialmacht. Erst in den beiden Jahrzehnten nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde ein lokales Parlament erlaubt, in das auch Indigene hineingewählt werden konnten. Paris nennt das Gebiet seitdem Überseeterritorium, doch de facto handelt es sich um eine ‚indirekte Herrschaft‘, so wie Großbritannien sie in ‚seinem‘ Kolonialreich (Commonwealth) von Anfang an kannte. In all den Jahren gab es mehrfach Revolten und einen blutigen Bürgerkrieg, der erst durch Abkommen 1988 und 1998 beigelegt werden konnte - allerdings ohne den zukünftigen Status des Gebiets endgültig zu klären. Und an dem Punkt steht Neukaledonien noch heute. Ohne Lösung.

Neukaledonien taumelt

Das gesellschaftlich und politisch tief gespaltene Land wurde im Mai 2024 bis ins Mark erschüttert als radikalisierte indigene Jugendliche durch die Straßen zogen und anzündeten was sich anzünden ließ. Buchstäblich Hunderte Geschäfte und öffentliche Gebäude standen in Flammen. Alles Symbole des bei den Jugendlichen verhassten Frankreichs. Die Schäden des Chaos waren enorm. Es gab insgesamt 14 Tote sowie Plünderungen, Brandstiftung und Zerstörungen in Milliardenhöhe. Die Geschäftswelt in Nouméa stand am Rande des Bankrotts. Mehr als Zehntausend Menschen verloren ihren Job, viele bis heute, mehr als Zehntausend verließen das Land, ganz überwiegend Franzosen, so dass die Bevölkerungszahl rückläufig ist, ein Trend den es schon seit längerem gibt (heute leben insgesamt 265.000 Menschen dort).

Allerdings hätte alles noch ganz anders enden können. Denn es gab nicht allein mit Molotow-Cocktails bewaffnete junge Kanaken, sondern Barrikaden an den Zugängen zu den weißen Vierteln, die durch mit Gewehren bewaffnete weiße Jugendliche bewacht wurden. Nirgends in Ozeanien gibt es so viele Waffen in privaten Händen wie in Neukaledonien und viele davon sind nicht bloß Jagdgewehre. Doch von Ausnahmen abgesehen weitete sich die Gewalt nicht auf die weißen Wohnviertel aus. Das wäre ein Blutbad geworden.

Situation ohne Ausweg?

Politisch ist die Lage in Neukaledonien mehr als kompliziert. Sowohl die kanakische Unabhängigkeits-bewegung (FLNKS) wie die Frankreich-treuen Loyalisten sind intern fragmentiert und uneins. Zudem gibt es inzwischen auch viele Zugewanderte, nicht bloß aus Frankreich, sondern auch von Pazifikinseln. Eine Lösung in Sachen Selbstbestimmung scheint ebenso weit entfernt wie eine Lösung was die Zukunft der perspektivlosen indigenen Jugend im Einzugsbereich von Nouméa betrifft.

Doch auch in Frankreich selbst sind die politischen Verhältnisse zunehmend schwierig, unübersichtlich und fragil. Wenn Paris an Neukaledonien festhalten will, so wird dies mehr und mehr hohe Kosten mit sich bringen. Und das werden die Parteien an den Rändern dort nicht ewig mittragen wollen.

Seit den Mai-Unruhen 2024 sind zahlreiche Delegationen zwischen Nouméa und Paris und Paris und Nouméa hin- und zurückgependelt. Alles was Rang und Namen hat, ist daran beteiligt gewesen, bis auf die Jugendlichen, die den Krawall herbeiführt haben. Die geplante Wahlrechtsreform, die die Proteste ausgelöst hatte, wurde ausgesetzt und lokale Wahlen zu den drei Provinz-Parlamenten Neukaledoniens wurden bis Ende 2025 verschoben. Erst einmal. Zugleich beauftragte Präsident Macron dann Manuel Valls, einen seit den Bürgerkriegszeiten mit den Konflikten in Neukaledonien vertrauten Mann, damit, in Gesprächen mit allen Akteuren eine tragfähige Lösung zu suchen. Unklar ist, ob Valls bewusst ist, dass wenig so bleiben kann wie es ist. Offen ist auch, ob Paris den Wiederaufbau des Gebiets großzügig genug unterstützen wird. Bislang wurde bloß die Hälfte des Gelds für den Wiederaufbau zugesagt, das benötigt wird, und das dazu überwiegend bloß als Darlehen, wodurch das Land sich verschulden dürfte. Zumal sich Neukaledoniens Nickel-Bergbau seit Jahren im Niedergang befindet.

Neukaledonien verwaltet sich seit dem Nouméa Accord 1998 teilautonom. Die dortige Lokalregierung bestimmt in Bereichen wie Gesundheit, Bildung, Tourismus, Wirtschaft und Fischerei; in anderen Be-reichen, wozu militärische, polizeiliche und außenpolitische Angelegenheiten, Justiz und Finanzen zählen, bestimmt bis heute Paris. Eine umfassende Entkolonialisierung steht noch aus und ist Gegen-stand des Streits zwischen den politischen Kräften in Neukaledonien und mit dem französischen Staat.

Ohne Vertrauen geht nichts

Manuel Valls kam jetzt im August erneut zu einem mehrtägigen Besuch nach Nouméa, seit seinem Amtsantritt Ende 2024 seine vierte Reise dorthin. In den letzten acht Monaten gelang es ihm immerhin, die verfeindeten politischen Parteien Neukaledoniens alle an einen Tisch zu bringen. Und zusammen tagten sie auch mit Macron und allen seinen Top-Politikern an dessen Amtssitz im Élysée-Palast. Bei den Gesprächsrunden in Paris und Nouméa, die Manuel Valls geleitet hat, legte Paris nun unversehens Lösungen auf den Tisch, die mit Stichworten wie ‚geteilte Souveränität‘, Assoziation, Souveränität in Partnerschaft beschrieben werden können. Es geht dabei um einen neuen Status für Neukaledonien, dem alle Konfliktparteien im Land ebenso wie die französische Regierung zustimmen können. Damit sollen auch weitere Referenden zum Thema Selbstbestimmung überflüssig werden, denn die drei bisherigen (zuletzt in 2021 von den indigenen Kanaken boykottiert) hatten keine Lösung gebracht.

Doch egal wie die Überschriften bei den Verhandlungen lauten, es gibt einige schwierige Punkte zu regeln. Das reicht vom banalen Streit um Worte, Flaggen und andere Symbole bis zum (lokalen) Wahl-recht derjenigen, die nach 1998 aus Frankreich zugezogen sind und heute in Neukaledonien leben, arbeiten und Steuern zahlen sowie zum Verhältnis zwischen den drei ungleichen Provinzen im Land. Welche Macht, Geldmittel, Befugnisse, Zuständigkeiten werden sie künftig haben? Im ‚Norden‘ leben etwa 50.000 überwiegend Kanaken, auf den viel kleineren, hochverschuldeten ‚Loyalitäts-Inseln‘ leben fast ausschließlich Indigene und im ‚Süden‘ - dem Südteil der Hauptinsel Grande Terre - mit Nouméa und anderen metropolnahen, urbanen Orten leben viermal so viele Personen wie im ‚Norden‘, ein Mix aus gleichviel Weißen und Kanaken sowie zusätzlich anderen Pazifik-Insulanern. Angesichts dessen faire Chancen für alle zu sichern, dürfte nicht einfach werden. Viele Indigene befürchten Benachteiligung.

Im Angebot: Pseudo-Unabhängigkeit

Das 13-Seiten Dokument - eher so etwas wie eine Roadmap - betont eine gemeinsame Zukunft, Neukaledonien als eigenen, doch eng mit Frankreich verbundenen Staat, doppelte Staatsbürgerschaft und in dem Zusammenhang Wahlrechte auch für Zugezogene, die (begrenzte) Abgabe von weiteren Zuständigkeiten wie Außenpolitik an den neuen Staat, den Aufbau von eigenen Polizeikräften auf Provinz- und Kommunalebene. Die nächsten Provinzwahlen sind nun bis Mitte 2026 verschoben und vereinbart wurde auch, dass Neukaledonien diesen Absichten Anfang 2026 zustimmen soll.

Doch das erscheint schon kurz nach dem in Paris als ‚historisch‘ gefeierten Dokument als illusorisch. Das FLNKS-Team, das den Entwurf von Bougival unterzeichnet hat, erlebte zurück in Nouméa eine kalte Dusche. Ihre Basis dort lehnt den Vorschlag rundweg ab. Ihnen greift das alles viel zu kurz und das Misstrauen in die anderen Beteiligten ist zu groß. Die Frage ist, ob die Radikaleren und die jungen Leute bei den indigenen Kanaken vom Ziel Unabhängigkeit abrücken können und sich allein mit einem neuen Status und etwas Hoffnung auf den weitern Prozess zufriedengeben werden. Allerdings scheinen auch Macron die Hände gebunden; ein Schwenk zu viel in Richtung Unabhängigkeit wird seine Regierung in Paris zum Einsturz bringen - weil es dort ebenso wie in Nouméa weiterhin zu viele Uneinsichtige gibt.

Vielleicht wäre Demut ein Weg?

Und anders als in Paris wird diese neue Roadmap in Nouméa nicht als besonders gelungen gefeiert; stattdessen gibt es heftige Ablehnung an beiden Rändern, nicht bloß von FLNKS-Anhängern, auch von den vielen Frankreich-treuen Hardlinern, die keinen eigenen Staat wollen und kaum zu Kompromissen bereit sind. Das Wort Verrat geht um, bei den einen wie den anderen. Zu wenige sehen dies als einen Prozess, um die Gewaltspirale und Konfrontation durch Dialog und Vertrauensbildung zu ersetzen. Es gibt einfach noch viel zu viele Fragezeichen.

Nötig wäre so etwas wie ein Gesellschaftsvertrag zwischen allen Beteiligten in Neukaledonien, doch das scheint unmöglich. Die Fronten, Vorurteile und sozialen Unterschiede sind zu groß. Manuel Valls hat es geschafft, nach mehreren Jahren Sendepause (fast) alle Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen. Soweit, immerhin. Vielleicht ein Schritt nach vorn. Doch eine Vereinbarung, die trägt, müsste in Neukaledonien selbst geschlossen werden, nicht in Paris. Möglichst auch mit den Kirchen und den Jugendlichen am Tisch, nicht bloß den politischen Parteien. Hilfreich wäre auch, wenn sich Frankreich für seinen Kolonialismus entschuldigen würde. Denn es sind Franzosen gewesen, die dies Gebiet an sich gerissen und sich dort festgesetzt haben und nicht Kanaken, die Paris besiedeln. Doch das ist vermutlich von einem Weltreich viel zu viel verlangt. Und von dessen örtlichen Gefolgsleuten allemal.

Die FLNKS hat das Bougival-Abkommen inzwischen auch offiziell zurückgewiesen und erklärt, dass das Abkommen lediglich dazu dient, die bisherige Abhängigkeit fortzusetzen - wenn auch in einem neuen Gewand. Die FLNKS wolle eine Entkolonialisierung nach UN-Regeln, nicht eine von Paris vorgegebene.

Manuel Valls scheint optimistisch zu bleiben und ist erneut in Nouméa zu Gesprächen zurück. Nach seinen Worten gibt es keine andere Möglichkeit als sich zu einigen, weil es sonst keinen Wiederaufbau und keine Stabilität, sondern bloß weiteres Chaos und soziale Unruhe geben wird. Dem mag auch so sein. Doch ohne Einsicht und größere Zugeständnisse an die indigenen Kanaken, deren Land Neukaledonien ist, wird dies eine Sackgasse bleiben.

Eckart Garbe, Vorstandsvorsitzender Pazifik-Netzwerk e.V.