Tabu – Tiefseebergbau im Pazifik stoppen!

18.03.2022: Ein Beitrag von Jan Pingel, Ozeanien-Dialog, Hamburg

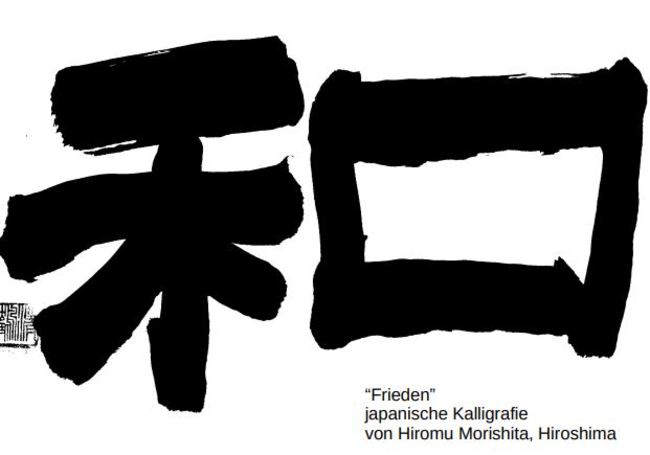

Es braucht ein allgemeingültiges Verbot von Tiefseebergbau – im Südpazifik und weltweit. Die Zerstörung von Meeresökosystemen muss Tabu (ursprünglich ‘tapu’ – stammt aus Polynesien) sein, sagt Jan Pingel vom Ozeanien-Dialog. Und doch nehmen Pläne zum Abbau von Tiefseemineralien weltweit Fahrt auf.

Erkundungen am Meeresboden werden vehement vorangetrieben und zielen darauf ab, in den kommenden Jahren mit der Rohstoffgewinnung zu beginnen. Der Fokus liegt dabei auf der Clarion-Clipperton-Zone im Nordosten des äquatorialen Pazifiks sowie in den ausschließlichen Wirtschaftszonen pazifischer Inselstaaten. Die Clarion-Clipperton-Zone ist eine Bruchzone in der ozeanischen Kruste im Zentralpazifik. Dieses etwa 7.000 Kilometer lange Gebiet steht im Zentrum des Interesses, weil hier viele Manganknollen vorkommen. Manganknollen enthalten wertvolle Rohstoffe wie Nickel, Cobalt und eben Mangan. Auch die Bundesrepublik Deutschland erwarb 2006 eine 15 Jahre gültige Explorationslizenz.

Neue Bedrohung für Meere und Menschen

Die Weltmeere sind in Gefahr. Ihre Widerstandsfähigkeit wird nicht nur durch die nachgewiesenen Auswirkungen der Klimakrise, der Überfischung und der Verschmutzung auf eine harte Probe gestellt, sondern auch durch eine wenig bekannte Industrie, die an der Schwelle zu einer irreversiblen Schädigung dessen steht, was oft als die letzte Grenze des Planeten bezeichnet wird: unsere Tiefsee.

Angelockt von Mineralien, treiben eine Handvoll Unternehmen und Regierungen die Entwicklung von Regularien durch die Internationale Meeresbodenbehörde (ISA) voran, die den Abbau des Tiefseebodens erlauben würden. Dieser spekulative Ansturm steht im Widerspruch zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, die auf einen vorsorgenden Ansatz drängen, und zu Bedenken über die Auswirkungen des Bergbaus auf die bereits bedrohten Ökosysteme der Ozeane.

Bis heute hat kein kommerzieller Tiefseebergbau stattgefunden – und ein breites Spektrum der Öffentlichkeit hofft, dass dies auch so bleibt. Wissenschaftler*innen, nationale und internationale Regierungen, lokale Gemeinden, prominente Naturschützer*innen und Nichtregierungsorganisationen auf der ganzen Welt fordern entweder ein Moratorium oder ein vollständiges Verbot von Tiefseebergbau.

Der Pazifik ist das globale Versuchsfeld für den Run auf die Schätze der Tiefsee

Dem Pazifik und insbesondere den südpazifischen Inselstaaten kommt beim Run auf die Tiefseemineralien eine Schlüsselrolle zu. Ihre exklusiven Wirtschaftszonen verfügen über immense Rohstoffvorkommen am Meeresgrund und auf international mühsam verhandelte Regeln muss man hier, im souveränen Gebiet der Inselstaaten, nicht warten. Ausländische Investoren und Unternehmen, aber auch internationale Institutionen wie die EU Kommission oder die UN-Meeresbodenbehörde versprechen den pazifischen Regierungen dringend benötigte Einnahmen für die Staatskassen – mit wenig oder gar keinen negativen Auswirkungen auf die Bevölkerungen und Ökosysteme. Viele Bewohner*innen der Inselstaaten zeigen sich hingegen besorgt über die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Folgen für ihr Leben in der vom Meer geprägten Inselwelt. Gleichzeitig wächst der wissenschaftliche Erfahrungs- und Wissensschatz, der diese Befürchtungen untermauert.

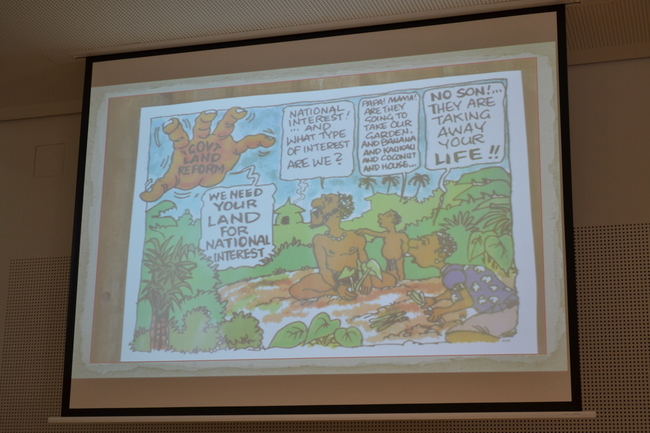

Bislang gibt es keine Belege für die Machbarkeit oder einen tatsächlichen wirtschaftlichen Nutzen von Tiefseebergbau. Die Folgen des weltweit ersten lizenzierten Abbauprojekts – Solwara 1 in Papua-Neuguinea (PNG) – waren für das Land verheerend. Als Nautilus Minerals Inc. 2019 Konkurs anmeldete, war PNG tiefer verschuldet als zuvor, da es sich vom kanadischen Unternehmen hatte überzeugen lassen, in das schließlich gescheiterte Projekt zu investieren. Tiefseebergbau trifft in Papua-Neuguinea mittlerweile auf massiven Widerstand von Küstengemeinschaften, zivilgesellschaftlichen Akteuren und Kirchen.

Die neue experimentelle Industrie verursacht bereits jetzt soziale und politische Spannungen in den Gesellschaften im Südpazifik, obwohl der kommerzielle Abbau noch gar nicht begonnen hat. Viele Inselbewohner*innen geben der Erhaltung von Lebensräumen, ihrer Lebensweise, ihrer Existenzgrundlage und der Ernährungssicherheit Vorrang vor den unbestätigten Vorteilen, die Tiefseebergbau mit sich bringen könnte. Sie sind sich der Zerstörung bewusst, die der terrestrische Bergbau anrichtet, und wissen, dass die betroffenen Gemeinschaften keinesfalls in nachhaltiger Weise vom Abbau der natürlichen Ressourcen profitieren.

Während einige Regierungen und Bevölkerungsteile Tiefseebergbau unterstützen, weil sie sich davon eine stärkere wirtschaftliche Entwicklung versprechen, sind viele pazifische Inselökonomien nach Jahrzehnten der exzessiven Rohstoffgewinnung nach wie vor unterentwickelt und fragil. Selbst wenn Tiefseebergbau ein wirtschaftlicher Erfolg sein sollte, würden die daraus erzielten Einnahmen nicht ausreichen, um den Inselbewohner*innen zu gesteigertem Wohlstand zu verhelfen oder um vorausgesagte und potenzielle Verluste bei der gegenwärtigen Nutzung des Ozeans (z. B. Fischerei, Tourismus) auszugleichen. Tiefseebergbau beschädigt so potenziell nachhaltige Wirtschaftszweige der Inselstaaten: Kleinfischerei, exportorientierte Fischwirtschaft und Tourismus. Und trägt nicht zu einer nachhaltigen Entwicklung bei, sondern führt zu wirtschaftlicher Ausbeutung, Zerstörung von Lebensgrundlagen und Biodiversität.

Der Widerstand hat gerade erst begonnen

Kommt man mit Menschen in Ozeanien ins Gespräch über (Tiefsee-)Bergbau, Überfischung oder die Klimakrise, wird einem schnell die eigene, europäische Verantwortlichkeit und Verantwortung klar. Unmittelbare Gefahren für Ernährungssicherheit und lokale Entwicklung (nicht nur) in diesem Teil der Welt sind die Rückseite eines nach wie vor kaum gebremsten Ressourcenverbrauchs in den Industriestaaten.

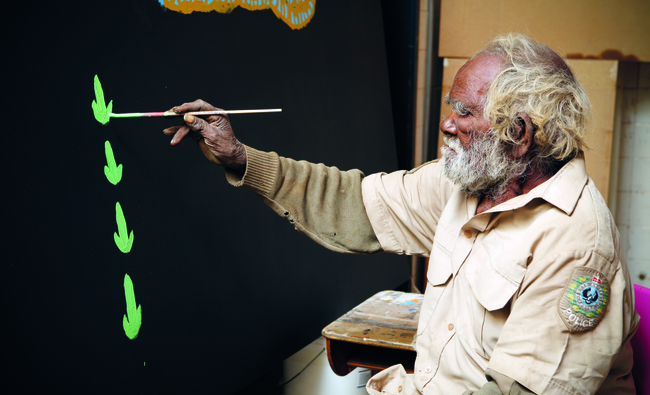

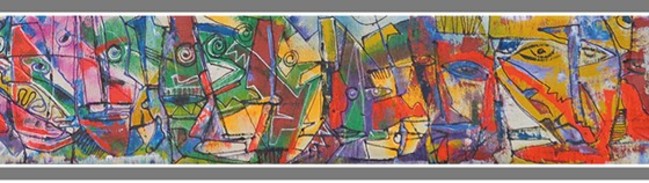

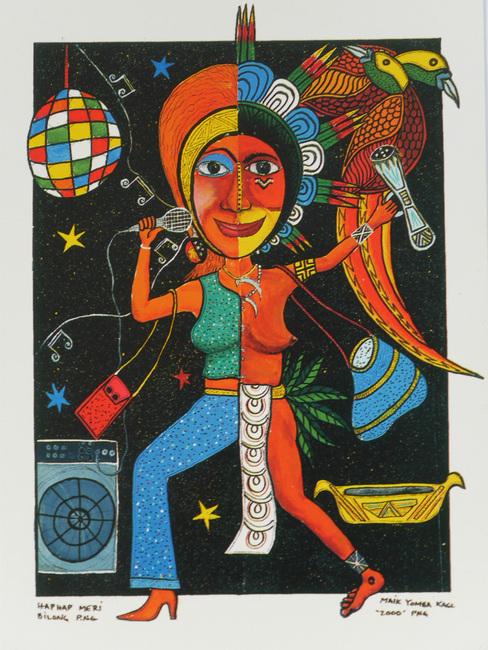

Küstengemeinschaften in der Region sowie Zivilgesellschaft, darunter die Alliance of Solwara Warriors in Papua-Neuguinea oder die einflussreiche pazifische Kirchenkonferenz (PCC) haben dies erkannt und fordern ein weltweites Verbot von Tiefseebergbau – ein Tabu! Von ihrem lauten Widerstand und kreativen Kampagnen ist es abhängig, ob es gelingt Tiefseebergbau zu stoppen. Hierfür brauchen unsere Partner*innen in Papua-Neuguinea, Tonga, Fidschi und den Cook Inseln internationale Unterstützung vor allem aus den Ländern, aus denen das Kapital, die Technologien und der überhöhte Ressourcenverbrauch kommen, ohne die Tiefseebergbau nicht kurz davor wäre bedrohliche Realität zu werden.

Zum Autor: Jan Pingel ist Koordinator des Ozeanien-Dialogs.