Tiefseebergbau in Papua-Neuguinea – Eine neue Bedrohung für Mensch und Umwelt

22.09.2017: Aktuelles vom Ozeanien-Dialog

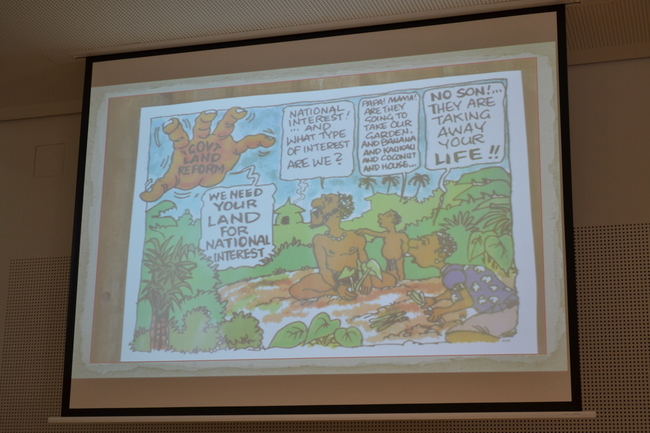

Instabilität, Korruption und gewaltsame Konflikte um Ressourcen gehören seit Jahrzehnten zum politischen Alltag in Papua-Neuguinea. Im bevölkerungsreichsten der pazifischen Inselstaaten ist nun der Startschuss für die Zerstörung des bisher am wenigsten erkundeten Ökosystems der Erde gefallen: der Tiefsee. Im Pazifik gibt es zahlreiche Explorations- und Forschungsprojekte für Tiefseebergbau, den kommerziellen Abbau von wertvollen Erzen am Meeresgrund. Die deutsche Bundesregierung unterstützt politisch und finanziell eine Reihe von Industrieinitiativen, die diesen neuen „Goldrausch“ vorantreiben. Die betroffene Bevölkerung will verhindern, dass ihre Inselwelt erneut zum Testgebiet für eine zerstörerische Technologie gemacht wird. Die Erfahrungen mit den 50 Jahre andauernden unzähligen Atombombenversuchen im Südpazifik haben ein gemeinsames Trauma der Pazifikbewohner geschaffen und sie hinsichtlich der Auswirkungen fremdbestimmter Großprojekte politisch sensibilisiert. Verletzung von Menschenrechten Die teils großflächige Zerstörung des Meeresbodens ist Grundlage des Tiefseebergbaus. Dass dies gravierende, irreparable Schäden der einzigartigen Habitate und fragilen Ökosysteme der Tiefsee mit sich bringen wird, ist in der Wissenschaft unbestritten. Das Risiko negativer ökologischer und sozialer Folgen ist in Papua-Neuguinea besonders hoch, da das Land bislang noch keine effektiven Umwelt- und Meeresschutzgesetze verabschiedet hat. Viele Küstenanwohner/innen sorgen sich daher zunehmend über die Gefahren des Tiefseebergbaus. Schon mit dem Bergbau an Land hat die Bevölkerung schlechte Erfahrungen gemacht. Umweltzerstörung und gesundheitliche Schäden waren und sind oft die Folge. Beschäftigung und Wohlstand für die in Armut lebenden Menschen hat der Bergbau nicht gebracht, denn die Betroffenen werden meist nicht oder nur unzureichend an den Einnahmen beteiligt. Die durch Tiefseebergbau zu erwartende Schädigung und Dezimierung der Fischbestände würde die Lebensgrundlage vieler Küstengemeinden in Papua-Neuguinea gefährden. Denn viele von ihnen leben von Subsistenzwirtschaft, überwiegend von der Fischerei; einige auch vom Tourismus. Für die mehrheitlich indigene Bevölkerung ist der Ozean Teil ihres spirituellen und kulturellen Lebensraumes. Die gravierenden Folgen des Tiefseebergbaus können für sie den zusätzlichen Verlust ihrer Tradition und Kultur bedeuten. Eine weitere Gefahr würden die Aufbereitungsanlagen an Land darstellen. Bisherige Erfahrungen aus dem Bergbau an Land und aus der Erdöl- und Erdgasförderung zeigen, dass selbst bei hohen Sicherheitsstandards Umweltschäden und daraus folgende Menschenrechtsverletzungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden können. Zu den gefährdeten Rechten zählen u. a. das Recht auf Gesundheit sowie das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, einschließlich Ernährung und sauberem Trinkwasser. Diese Rechte sind in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in weiteren Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationen festgeschrieben. Darüber hinaus haben die Vereinten Nationen in der Abschlusserklärung der UN-Konferenz von Stockholm 1972 erstmals auch ein kollektives Recht aller Menschen auf eine saubere Umwelt formuliert. Im Gegensatz zur Tiefsee sind die ökologischen Auswirkungen des Bergbaus an Land weithin sichtbar und werden häufig durch das Engagement zivilgesellschaftlicher Organisationen aufgezeigt. Die möglichen Schäden in den Ozeanen hingegen sind seitens der Zivilgesellschaft nur schwer aufzudecken und drohen daher sehr lange im Verborgenen zu bleiben. Mangelnde Beteiligung der Betroffenen Seit rund 15 Jahren plant der Konzern Nautilus Minerals mit dem kommerziellen Tiefseebergbau in Papua- Neuguinea zu beginnen. Nun soll es – Anfang 2019 – mit dem Solwara 1 Projekt vor der Küste Neuirlands losgehen. Von Anfang an engagierten sich Küstengemeinden, Kirchen und zivilgesellschaftliche Organisationen gegen das geplante Großprojekt. Der Regierung fehle es an Know-how und sie könne die Folgen überhaupt nicht abschätzen, so die häufige Kritik. Die von Nautilus durchgeführte Umweltverträglichkeitsprüfung wird von zivilgesellschaftlichen Organisationen als fehlerhaft kritisiert. Indigene Gemeinschaften weisen auf die mangelnde Beteiligung der Betroffenen hin und betonen, dass sie weder dem Projekt zugestimmt hätten, noch alle relevanten Informationen zugänglich seien. Dies widerspricht internationalen Menschenrechtsstandards, die verlangen, dass indigene Völker ihre „freie, vorherige und informierte Zustimmung“ (free, prior and informed consent – FPIC) zu Projekten und grundlegenden Entscheidungen geben müssen, die sie betreffen. Infolgedessen hat sich eine breite Front von Fischern, Anwohnenden, Nichtregierungsorganisationen und kirchlichen Institutionen formiert, die den Tiefseebergbau in Papua-Neuguinea ablehnen. Sie versuchen, durch friedliche Proteste, Unterschriftenaktionen und Kampagnen den Beginn einer industriellen Förderung von mineralischen Rohstoffen vor ihrer Küste zu verhindern. Die derzeitige Praxis des Bergbaus in Papua-Neuguinea zeigt, dass der Staat häufig nicht in der Lage oder nicht willens ist, Land und Gewässer wirksam vor Umweltverschmutzungen und die Menschen vor deren Folgen zu schützen. Umweltzerstörung und gesundheitliche Schäden, Umsiedlungen, Landkonflikte, soziale Spannungen und eklatante Menschenrechtsverletzungen waren und sind die Folge – bis hin zu gewaltsam ausgetragenen Konflikten.

Vor diesem Hintergrund empfehlen wir den Vertreter/innen der Bundesregierung • alle Vorhaben und politischen Initiativen zum Abbau mineralischer Ressourcen in der Tiefsee zu stoppen. • sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass keine zukünftigen Forschungsförderprogramme zu Tiefseebergbau in der Pazifikregion unterstützt werden. • im Dialog mit politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträger/innen aus Papua-Neuguinea die Einhaltung von Menschenrechten und des Vorsorgeprinzips einzufordern.

Jan Pingel, Ozeanien-Dialog