40. Jahrestag des Attentats auf das Greenpeace-Schiff „Rainbow Warrior“ in Auckland/Neuseeland

10.07.2025: Eine Pressemitteilung des Pazifik-Netzwerks e.V.

„Ein niederträchtiger Akt des internationalen, staatlich unterstützten Terrorismus",

so beurteilte der damalige neuseeländischen Premierminister David Lange das Attentat auf das Greenpeace-Schiff „Rainbow Warrior“ heute vor 40 Jahren, am 10. Juli 1985 in Auckland/Neuseeland. Das 40m lange Schiff sank, der an Bord befindliche Fotograf Fernando Pereira wurde getötet. Dass nicht mehr Menschen ums Leben kamen, ist dem Zufall zu verdanken.

Im Auftrag der französischen Regierung hatte der französische Geheimdienst mit Marinetauchern zwei Haftbomben am Schiffsrumpf angebracht, die das Schiff zerstörten. Die „Rainbow Warrior“ war auf dem Weg nach Französisch-Polynesien, um gegen die dortigen Atombombentests auf den Atollen Moruroa und Fangataufa zu protestieren.

Frankreich hatte in seinem Kolonialgebiet im Jahr 1966 mit oberirdischen Atomexplosionen begonnen, obwohl sich andere Atommächte zu diesem Zeitpunkt schon auf ein Verbot von atmosphärischen Atomtests geeinigt hatten, deren radioaktive Wolken sich weltweit verbreitet und zu nachweisbaren gesundheitlichen Folgen geführt hatten.

Die versinkende „Rainbow Warrior“ in Auckland/Neuseeland

Dank der gründlichen Ermittlungen der neuseeländischen Polizei nach dem Attentat und der großen Mithilfe der Bevölkerung konnten rasch Spuren nach Frankreich gefunden werden. Wenige Monate später stellte sich heraus, dass der damalige Präsident François Mitterand die Bombardierung gebilligt hatte, der französische Verteidigungsminister Charles Hernu trat zurück und der Leiter des Geheimdienstes DGSE wurde entlassen.

Der blutige Versuch der französischen Regierung, mit ihrer „Opération Satanique“ Greenpeace und die Bewegung gegen Atomtests zum Schweigen zu bringen, war gescheitert. Die Aufmerksamkeit wurde wieder auf die Aktivitäten Frankreichs in seiner Kolonie gelenkt, nachdem schon zehn Jahre zuvor weltweite Proteste sowie ein von Neuseeland und Australien angestrengtes Gerichtsverfahren in Den Haag die Regierung Frankreichs dazu gezwungen hatten, nach 46 oberirdischen Atomexplosionen mit ihren Tests in den Untergrund der Atolle zu gehen, „under sea“, wie die Polynesier das nennen.

Ziemlich genau zehn Jahre nach dem Attentat löste die Wiederaufnahme der Atomtests nach einer dreijährigen Pause durch den dann amtierenden Präsidenten Jacques Chirac erneut große weltweite Proteste aus. Nach insgesamt 193 Atomexplosionen auf und in den Atollen Moruroa und Fangataufa ließ die französische Regierung im Januar 1996 die Atomversuche einstellen.

Allerdings wartet die Bevölkerung von Mā’ohi Nui (Französisch-Polynesien) bis heute auf eine Entschuldigung der französischen Regierung und auf finanzielle Hilfen und Entschädigungen für all die Menschen, die bis heute und bis in die dritte Generation an durch Radioaktivität verursachten Erkrankungen wie Schilddrüsenkrebs, Leukämie und anderen Krebserkrankungen leiden.

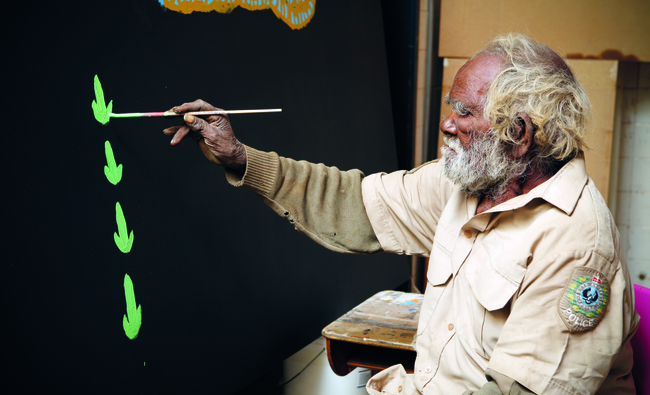

Der getötete Greenpeace-Fotograf Fernando Pereira mit einer Frau aus Rongelap (Marshall-Inseln)

Wir erinnern uns und gedenken!

Der Vorstand des Pazifik-Netzwerks e.V.

Hier geht es zu einem gründlich recherchierten Hintergrundartikel: slate.com/news-and-politics/2025/07/rainbow-warrior-france-new-zealand-greenpeace-lawsuit-crime.html