Südpazifischer Bergbau im Kontext der weltwirtschaftlichen Globalisierung

29.01.2008: Ein Beitrag von Pazifik-Netzwerkmitglied Dr. Roland Seib, Darmstadt

Seit dem Jahr 2000 verzeichnet der internationale Rohstoffmarkt eine überdurchschnittliche Nachfrage, die sich in Rekordpreisen niederschlagen hat. So hat sich bspw. der Marktwert von Gold von 330 US$ je Feinunze auf zeitweise 630 US$ fast verdoppelt, ist der Preis für Nickel von 15.000 US$ je Tonne im Jahr 2005 auf gegenwärtig 50.000 US$ gestiegen. Auch die Tonne Kupfer kostet heute mit 8.000 US$ fast das zehnfache des Preises von Ende der 1990er Jahre. Die ständig steigenden Ölpreise sind bekannt. Der Hintergrund für dieses Hochpreisniveau der Rohstoffe liegt im rasanten Wirtschaftsaufschwung der bisherigen Schwellenländer China, Indien und Brasilien. Hinzu kommen die zweite und dritte Ge-neration der Tigerstaaten Asiens (vor allem Malaysia, Thailand, Vietnam), die über den Aufbau einer eigenen Infrastruktur und Industrie enorme Wachstumsraten zu verzeichnen haben. China ist mittlerweile nach den USA zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Erde aufgestiegen gefolgt von Japan, Indien und Deutschland.

Der Aufstieg neuer Wirtschaftsmächte und politischer Großmächte stellt einen Epochenwandel dar, der die globalen Machtverhältnisse und vor allem die bisherige unipolare Grundstruktur des Weltsystems grundlegend verändert. Die weltwirtschaftliche Differenzierung, Resultat der weltweiten Globalisierung, vermittelt allerdings ein ambivalentes Bild, das länderintern große ökonomische und soziale Disparitäten wider spiegelt. So ist die Hälfte der Armen dieser Welt in China und Indien beheimatet. Aber auch im Rest der Welt einschließlich der Industrienationen ist die ungleiche Verteilung des Wohlstands gewachsen.

Das bisherige ungebremste Wachstum Chinas hat das Land zum gegenwärtig größten Importeur von Rohstoffen weltweit gemacht (bei Rohöl an zweiter Stelle hinter den USA). Da sich die Rohstoffreserven vor allem in Entwicklungsländern befinden, die sich häufig als politisch höchst instabil erweisen, bezieht sich das neu erwachte Interesse auf diese peripher gelegenen Regionen. So insbesondere der Marsch des "hungry dragon" (The Economist, London) nach Afrika, wo China mittlerweile nach den USA und Frankreich den drittwichtigsten Handelspartner darstellt. China wie anderen Industriemächten geht es dabei um die Absicherung der eigenen wirtschaftlichen Macht über die Schaffung einer eigenen politischen Machtbasis, die von der Sicherung von Rohstoffen, Handelsrouten und Absatzmärkten für Konsumgüter begleitet wird. Das ostasiatische Reich hat im Jahr 2006 zudem die USA als weltweit größter Klimasünder überholt.

Weltwirtschaftlich ist die Rohstoffförderung zu vernachlässigen, stellt diese weniger als ein Prozent der globalen Wirtschaftsproduktion dar. Der industrielle Abbau von Rohstoffen ist ein langfristiges Geschäft, das mit hohen Investitionen und Risiken verbunden ist und das sich nicht selten auch in hohen Verlusten oder gar Pleiten niederschlägt (Beispiele sind hier die Ok Tedi Mine und die Goldmine in Kainantu, beide Papua-Neuguinea). Zu Buche schlagen vor allem die mit dem Bergbau verbundenen Umweltschäden, die durch die schwerwiegenden Eingriffe in den Naturhaushalt bedingt sind. Neben dem großen Energie- und Wasserverbrauch sind insbesondere die zurückbleibenden Produktionsrückstände und der Abraum bedeutsam. So entstehen mit jeder gewonnenen Tonne Gold 300.000 Tonnen Abraum (für einen Hochzeitsring entspricht dies eine Menge von bis zu 20 Tonnen!). Für jede Tonne Kupfer werden 310 Tonnen Erde bewegt, bleiben 110 Tonnen Abraum zurück. Die jährlichen Mengen an Erzabfällen sind enorm, so etwa 70 Mio. Tonnen Abraum der Freeport Mine (Westpapua), 33 Mio. Tonnen der Ok Tedi Mine und künftig fünf Mio. Tonnen der Ramu Mine (beide Papua-Neuguinea). Hochmut gegenüber der Dritten Welt ist hier allerdings kaum angebracht angesichts des auch in den Industrieländern verbreiteten Raubbaus an der Natur, dessen Konsequenzen aber im Vergleich zu Entwicklungsländern (hohe Subsistenzorientierung und damit die existenzielle Abhängigkeit von einem intakten Naturhaushalt) für die Bevölkerung nicht lebensbedrohend ausfallen (allein Garzweiler in Nordrhein-Westfalen baut jährlich 40 Mio. Tonnen umweltfeindlicher Braunkohle ab, wurden dort bisher - wie in vielen rohstoffabhängigen Entwicklungsländern die Regel - 13 Dörfer zwangsumgesiedelt).

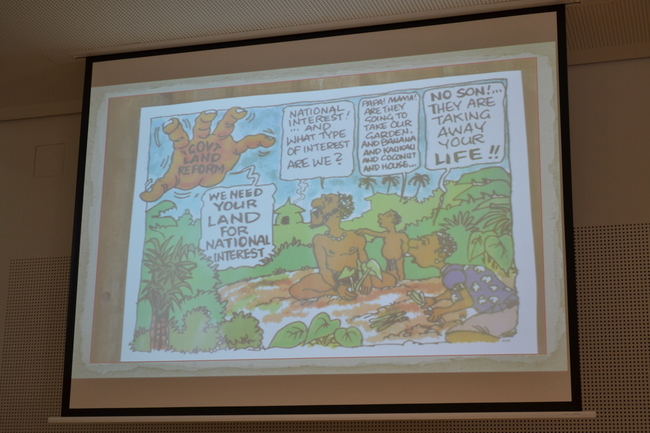

Hochgradig fragwürdig ist nicht nur die nur auf der Insel Neuguinea praktizierte Entsorgung der Bearbeitungsrückstände und des Abraums in die angrenzenden Flüsse (engl. Riverine Tailings Discharge, Freeport, Ok Tedi, Porgera), sondern auch die Abgabe in das Meer (engl. Submarine Tailings Discharge, bisher Misima, Lihir und künftig Ramu). Zudem ist auch die sonst übliche Lagerung auf dem Land auf Grund der langfristigen Auswirkungen auf die Umwelt problematisch (künftige Goldprojekte in der Morobe Provinz in Papua-Neuguinea). Mit dem Bergbau werden aber nicht nur ökologische Krisen assoziiert, sondern auch soziale Verwerfungen und Menschenrechtsverletzungen (entsprechend der jeweilig gewährten politischen Freiheiten bzw. der Wahrung der Bürger- und Menschenrechte). Umweltstandards sind häufig niedrig oder werden nicht berücksichtigt und die Umweltbehörden sind in ihrer Aufsicht schwach.

Die Rohstoffförderung hat angesichts der enormen Flächenverwertung in der Region des Südpazifik nur marginale Bedeutung. Weltwirtschaftlich relevant sind für den Bergbau nur Australien, die Insel Neuguinea (mit den beiden indonesischen Provinzen und dem unabhängigen Staat Papua-Neuguinea) und das vor Ost-Timor gelegene sog. Timor Gap. Hinzu kommen Kleinprojekte in den Salomonen (Wiedereröffnung der einzigen Goldmine im Jahr 2008), auf den Fidschi Inseln (zwei Minen zum Goldabbau) und auf Neukaledonien (zwei Nickelminen).

Der Rohstoffreichtum hat sich für die meisten Entwicklungsländer bisher eher als Fluch denn als Segen erwiesen. Gesprochen wird in den Wirtschaftswissenschaften vom "Fluch der Ressourcen" (engl. Resource curse), der die empirisch belegte Korrelation von Roh-stoffreichtum und Verelendung wider spiegelt. Je höher die Abhängigkeit vom Export von Rohstoffen ist, desto geringer erweist sich das Wachstum der jeweiligen Volkswirtschaft. Das scheinbare Paradoxon gibt das Problem wider, die hohen volkswirtschaftlichen Einnahmen nicht zu verschwenden, sondern produktiv zu verwenden bzw. zukunftsträchtig zu investieren. Je umfangreicher die politisch-institutionellen (neben den makroökonomischen) Defizite eines Landes ausfallen und je größer die Armut, die (Verteilungs-) Konflikte, die schlechte Regierungsführung und die Korruption sind, desto schwieriger und konfliktbehafteter ist die Nutzung des gewonnenen Reichtums. Als Prototyp kann hier das afrikanische Nigeria gelten. Beispiele im Südpazifik sind die Provinz Southern Highlands in Papua-Neuguinea, die mit dem enormen Haushalt von 67 Mio. US$ eine der ärmsten Provin-zen des Landes darstellt (zum Vergleich: Bruttoinlandprodukt der gesamten Salomon Inseln von 148 Mio. US$), und Ost-Timor, dessen BIP von 370 Mio. US$ bisher nicht genutzte Gasförderzinsen von jährlich 250 Mio. US$ gegenüber stehen. Noch viel problematischer ist die Situation im indonesischen Westpapua, in dem die indigene Bevölkerung, wenn überhaupt, nur marginal an dem enormen Reichtum des eigenen Landes partizipiert.

Selbst bei den rohstofffördernden Industrieländern ist diese Herausforderung der Nutzung des Ressourcenreichtums bisher nur Norwegen und Australien geglückt, wobei letzteres Land mittlerweile die jahrzehntelange Bergbauabhängigkeit zu Gunsten des Tourismus (insbesondere asiatische Besucher) diversifizieren konnte. Erfolgreiche Gegenbeispiele sind auch die ressourcenlosen asiatischen Tigerstaaten der ersten Generation Südkorea und Taiwan, die den scheinbaren Nachteil über Investitionen in das Humankapital und damit die Förderung der Kreativität und intellektuellen Fähigkeiten mehr als ausgleichen konnten. Sie zählen heute zu den Industrienationen.

Hinsichtlich der Perspektiven ist davon auszugehen, dass sich die weltweite Rivalität um die Rohstoffe noch intensivieren wird. Die Gefahr besteht nicht nur für Afrika, dass dieser Wettlauf in einer neokolonialen Einbahnstraße münden könnte (Motto: Rohstoffe raus, billige Fertigwaren rein; Resultat: keine Entwicklungsfortschritte). Schon Südafrikas Präsident Thabo Mbeki warnte vor einer neuen "kolonialen Beziehung" zu China. Auch werden schon heute die Verteilungskonflikte mittels Entwicklungshilfe und billiger Kredite geschürt, bei der vergleichbar der vergangenen Ära des Kalten Krieges Menschenrechtsverletzungen und selbst Kriegsverbrechen und Völkermord gegen Zugangsrechte für Rohstoffe aufgerechnet werden (so schon heute am Bsp. Chinas gegenüber dem sudanesischen Darfur vor den Vereinten Na-tionen oder der USA hinsichtlich Nigeria). Auch wenn die von Beratungskreisen in Washington skizzierte Bedrohung eines "neuen kalten Kriegs um Energie" überzeichnet ist, werden die mit dem Aufstieg neuer Großmächte assoziierten macht- und sicherheitspolitischen Risiken und Konflikte zunehmen, was schon heute die präventive militärische Aufrüstung der USA (Guam) und Australiens im Südpazifik belegt.

Zumindest Papua-Neuguinea scheint aus den beiden vergangenen, entwicklungspolitisch als verloren geltenden Bergbaudekaden nichts gelernt zu haben. Gesetzt wird von der Regierung des südpazifischen Staates auf den Rohstoffboom, bei dem die heute anvisierten Investitionen bereits das vielfache des Umfangs bisheriger Bergbauprojekte annehmen (Ok Tedi 1,9 Mrd. US$, Flüssiggasprojekt von ExxonMobil 14,5 Mrd. US$). Auch hat der Tiefseebergbau be-reits die Planungsphase überschritten. Die hohe weltwirtschaftliche Nachfrage und die erwarteten exorbitanten Renditen relativieren bisher unterstellte Risiken. Es muss sich noch zeigen, ob chinesische Unternehmen bereit sind, vergleichbar westlichen multinationalen Unternehmen (zumindest in Papua-Neuguinea) gesicherte Löhne, geregelte Arbeits- und Gesundheitsstandards sowie Investitionen in den Bildungs- und Gesundheitssektor vorzunehmen, die bisher die große Mehrheit der betroffenen Anwohner zur Zustimmung der jeweiligen Projekte veranlasst hat, oder ob sich rücksichtsloses Geschäftsgebaren und die pure Plünderung kombiniert mit Sklavenverhältnissen vergleichbar dem großen Hinterland des Reichs der Mitte, aber auch von Teilen der Forstwirtschaft Papua-Neuguineas, durchzusetzen vermögen. Schon heute sind gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Bergarbeitern und chinesischem Management auf dem schwarzen Kontinent keine Seltenheit mehr. Wach-samkeit aber auch Skepsis sind angesichts der ungebremsten globalen kapitalistischen Dynamik sicher angebracht. (Stand: Juni 2007)

Weiterführende Literatur:

- Stiftung Entwicklung und Frieden/Institut für Entwicklung und Frieden (2006): Globale Trends 2007. Frieden, Entwicklung, Umwelt. Frankfurt/M.

- Seib, Roland (2005): Plundering the Nation´s Wealth: Mining and Development in Papua New Guinea. Neuendettelsau: Pazifik-Informationsstelle, Dossier Nr. 74.

- Compilation of mining, oil and gas projects in the South Pacific currently in operation or under planning (2004), verfügbar unter: www.pazifik-infostelle.org/news/55958.html

- Eine umfangreiche Literaturliste zum Thema Bergbau im Pazifik findet sich unter: www.pazifik-infostelle.org/aktivitaeten/56079.html

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors; Erstabdruck im Bulletin der DPG Nr. G-217, 34. Jahrgang vom Dezember 2007 und auf der Homepage der Deutsch-Pazifischen Gesellschaft unter www.germanpacific.de